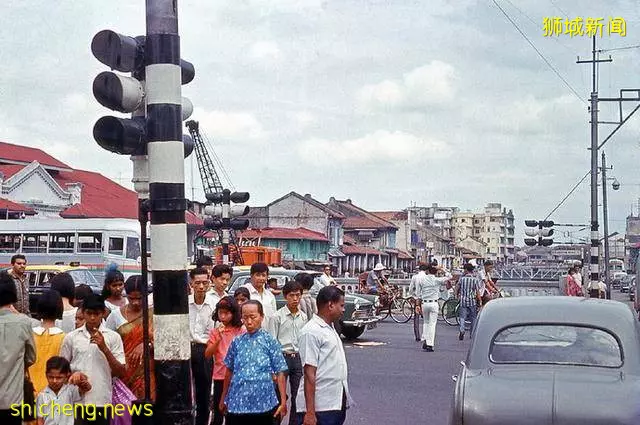

1965年8月9日,新加坡被馬來西亞聯邦踢出,被迫宣布獨立。剛剛獨立的新加坡情況是這樣的,總人口200萬,其中75%都是華人,周圍國家對華人並不友好,或者說有仇視行為。更為糟糕的是,此時新加坡人均GDP僅450美元,連淡水都依靠進口。

李光耀在回憶錄中也提到自己當時的苦惱,「一些國家原本就是獨立的,一些國家爭取到獨立,新加坡的獨立則是強加在它頭上的。我從來沒想到在42歲時,要負起獨立管理新加坡的責任,照顧200萬人生計,我們奉命脫離馬來西亞,走自己的路,前途茫茫,卻不知道何去何從。」

二戰結束後,新加坡作為轉口貿易中心,經濟結構單一,根本沒有所謂的工業基礎。英軍撤離後,這一局面更是雪上加霜。可生活還是要繼續,更何況李光耀有遠大抱負。然而,我們發現李光耀政府作出了第一個決定就是,把英語作為國語,廢除漢語。

很多人至今難以理解,新加坡七成以上都是華人,用漢語不是更好地治理嗎?李光耀根本不這麼認為,很長一段時間裡,李光耀沒有對廢除漢語作出解釋,直到2013年。在這一年,李光耀撰寫了《李光耀觀天下》,在這本書中李光耀終於對此給出解釋。

原來新加坡剛剛獨立後,當地中華總商會代表們就組團遊說李光耀,希望將漢語作為新加坡國語。李光耀跟代表們交談時很強硬,「你們得把我打倒,否則漢語永遠不可能作為新加坡國語。」把英語作為官方語言,是李光耀擁抱西方的標誌之一。

李光耀說:「幸運的是,過去統治新加坡的是英國,它留下的是英語。假如新加坡如越南那樣是由法國統治,我們就必須忘掉法語,再去學習英語以便同世界接軌,那肯定是個非常痛苦和艱難的轉變。我們選擇使用英語作為第一語言,這樣能在國際舞台上更具競爭力。」

李光耀很清楚新加坡國土面積很小,也沒有自然資源,吸引外資成為了最重要的一件事。李光耀成為了「超級推銷員」,他去美國遊說大企業進駐工業園。同時,李光耀非常注重招募留學歸來的青年才俊。為了學習國外先進知識經驗,李光耀設立了高額獎學金,每年都選拔優秀青年去已開發國家留學。

李光耀的努力收到了效果,新加坡的發展逐漸走上了騰飛的快車道,為此創造了「新加坡模式」。1990年,李光耀卸任時,新加坡人均GDP為14504美元,是1965年獨立時的30多倍,成為了名副其實的已開發國家。

參考資料:《李光耀觀天下》