萬事通說

外籍勞工,一直是新加坡特有的現象,他們親手將新加坡從小漁村打造成現代都市,但卻是最被人忽視的群體......

無數遊人匯聚於新加坡,他們醉心於新加坡的自然美景,也沉溺於新加坡的現代繁華。

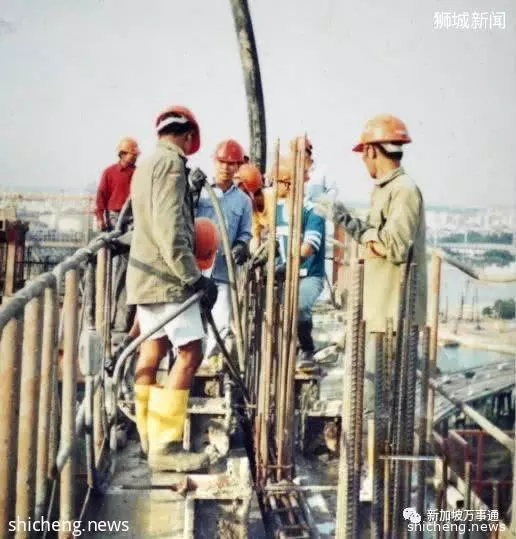

但如果將新加坡建國初期,如同小漁村一般的樸素,對比上如今的新加坡的摩天高樓群,你絕對會感嘆新加坡的神奇變化。而將這些變化付諸實際,一磚一瓦搭建出來的,正是百萬外國勞工。

。如今穿行在新加坡中央商務區的摩天高樓中,無數衣著靚麗的都市白領在其中工作著而這些大部分建立於90年代的,新加坡的商業心臟。全都靠著當時,無數背井離鄉的泰國勞工們完成的。

和現在不同,當時的泰國勞工人數,遠超現在的外勞主力國家印度,孟加拉。

Simon A. Peth是一位畢業於德國波恩大學的博士,上世紀90年代,他收集了近900張,泰國勞工在新加坡建造中央商務區的歷史照片。這些照片中的每一個泰國勞工都有著一份故事。

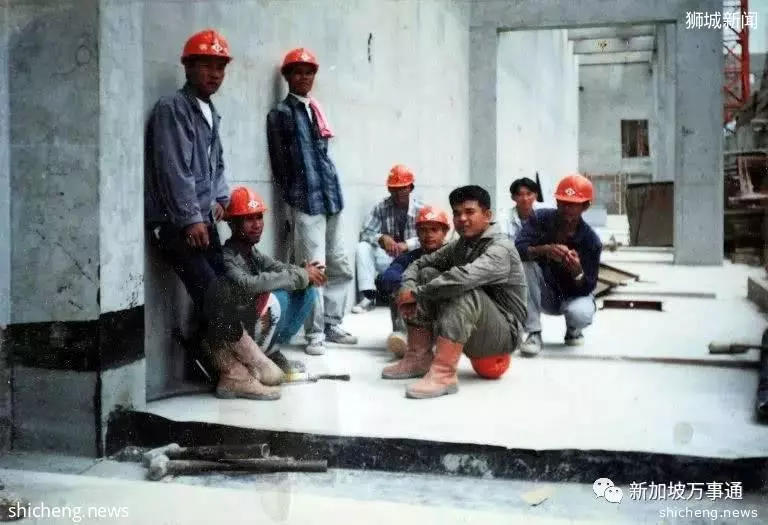

泰國勞工的待遇,遠遠比不上如今的勞工。中暑,工傷,低福利,這些都沒有組織這些泰國勞工前赴後繼的投入新加坡的建設中。因為他們每個人都苦苦支持著一個搖搖欲墜的家庭。

Srikhoon的故事

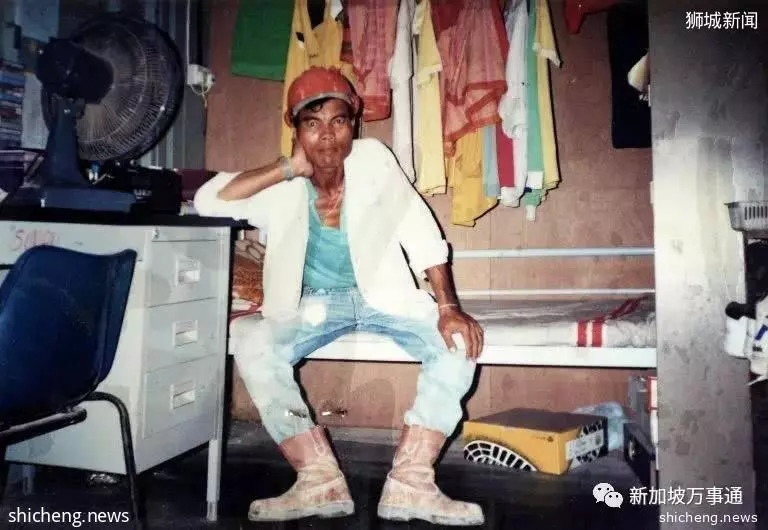

1994年,30歲的Srikhoon和朋友一塊來新加坡建造麗思卡爾頓酒店,他在這裡,和另外5名泰國勞工,度過三年時光。看著新加坡的摩天大樓群的拔地而起。

在每天的辛苦勞作後,他最想念的,最牽掛的,就是已經5歲的女兒。為了給女兒掙夠學習的費用,他這三年從沒回過一次家。

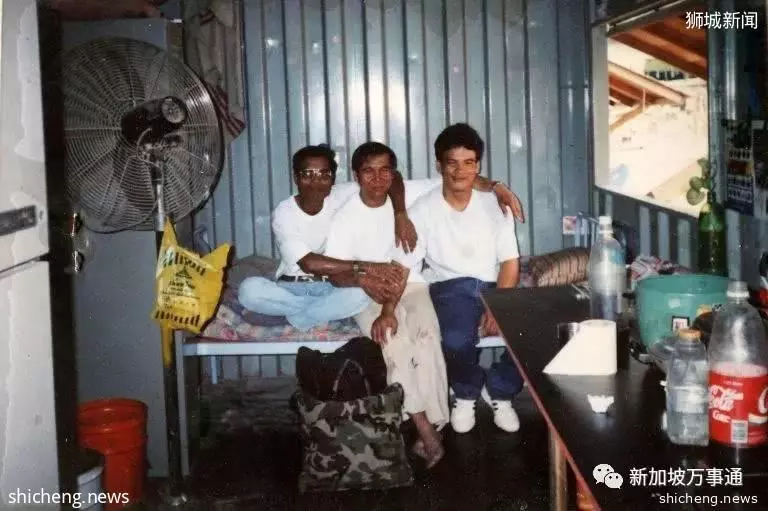

有時候忙裡偷閒,和工友在宿舍里喝酒吃小菜,是他最喜歡的活動,也是最省錢的活動。對於Srikhoon來說,能給家裡多寄一分錢,那就是多一份希望。

在90年代,並沒有現代那麼多的完善的保護措施。受傷是泰國勞工們的家常便飯。對於受傷的勞工來說,最艱難的不是傷病,而是掙不到錢。雖然不用上工,公司也會在受傷工人生病期間包食宿,但是沒有收入,就代表著遠在泰國的家人會受苦。

雖然工作艱苦,Srikhoon還是喜歡和工友忙裡偷閒,而他也就是在這時候認識,來工地拍攝的PETH。

PETH的起點

PETH也是泰國人,但是他家境富裕,從小接受了良好的教育,青年時期有去德國留學的經歷。

當時一次偶然在新加坡轉機的經歷,讓他認識了這些泰國同胞,也明白,自己國家,正有這麼一群背井離鄉討生活的人。聽著這些勞工無人知曉的艱辛故事,PETH決定當一個記錄者,將他們告訴世人。

於是PETH來到工地,和這些工人一樣,來到百米高的施工場所,記錄拍攝勞工們的日常。

這些不愛說話的泰國勞工,起初對他的出現感到不適應,一看到他鏡頭對準他們,下意識的動作就變得不自然,手上的工作差點出現失誤。

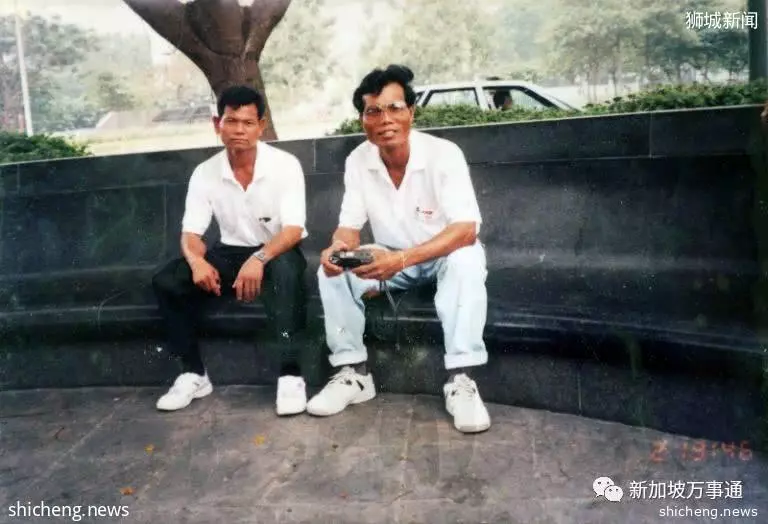

於是,為了拍到勞工們最自然真實的模樣.Peth 連續兩個月和勞工吃住在一起,直到他們適應他和相機的存在。

自此,才有了這些珍貴的照片。

勞工們在鏡頭前不再拘禁,他們將PETH幾乎看作一個透明人。

於是,Peth也如願以償的抓拍到工人們最真實的瞬間。

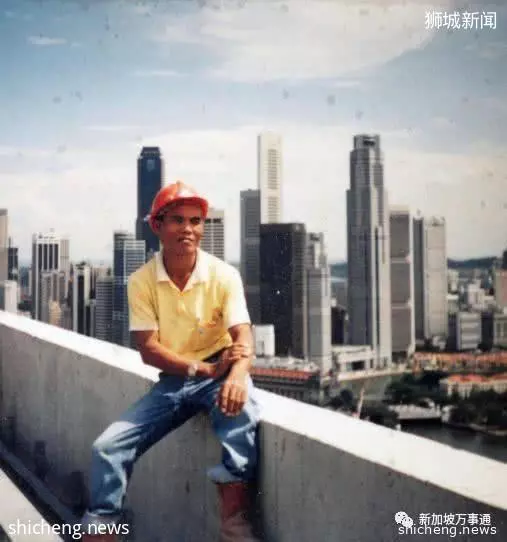

這一拍,就是1年.Peth是在建造的後期加入的。因此他和工人們一起經歷了工程完結時的喜悅。他那天特意登上完工的建築塔頂,拍下了這張充滿回憶的照片,照片里滿是新加坡青澀的樣子。

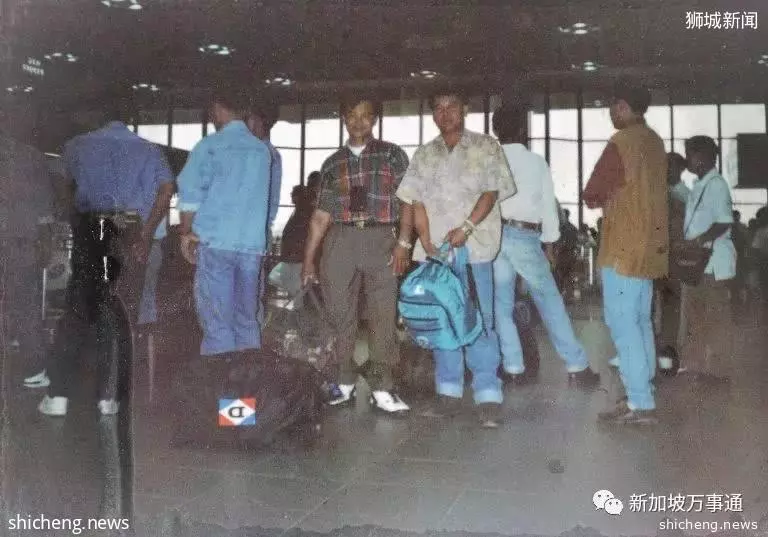

之後,PETH就和勞工們一起返回了泰國。

在臨行前,PETH和泰國勞工中關係最好的Srikhoon,在機場外的花壇合影留念。雖然有互相留對方的住址,但因為各種原因,之後二人還是失去了聯繫......

如今,年過半百的PETH在自己開設的網站上,公布了這些照片。他表示,這幾十年他經歷了很多事,很多人。但最忘不掉的,就是和這些勞工們吃住在一起的日子。

各位通心粉,怎麼看待這些泰國勞工的故事呢?歡迎「 寫留言 」分享你的看法〜