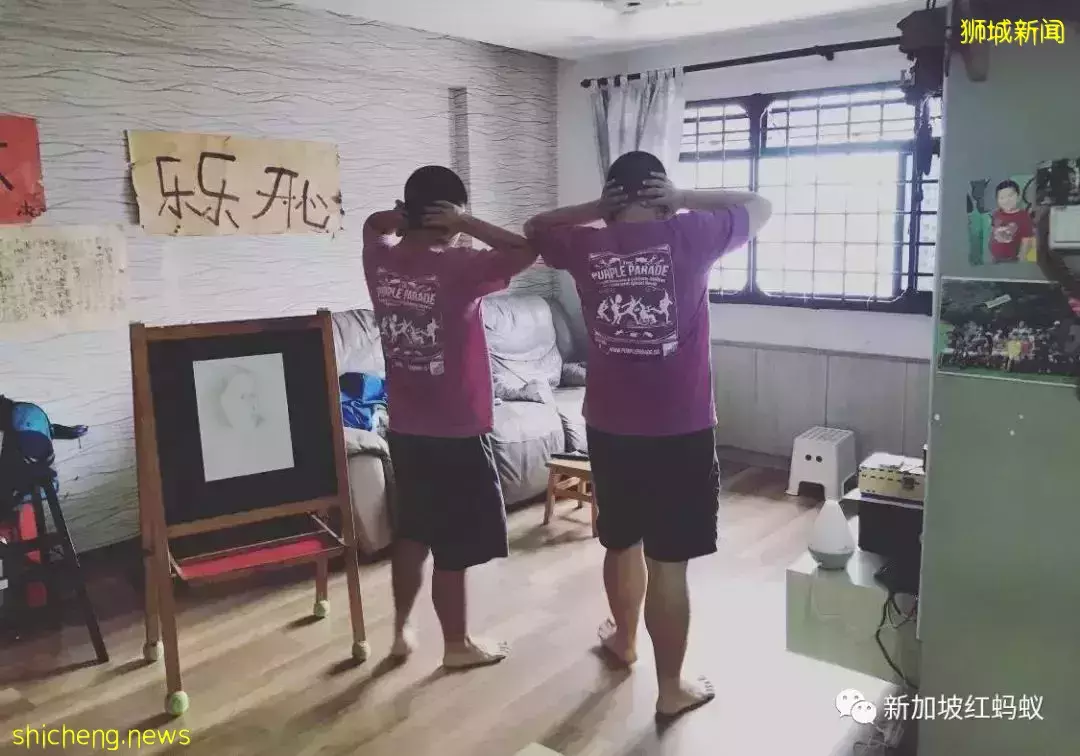

李欣賞(右)選擇以積極的心態,來面對養育兒子(左)在生活中所碰到的各種問題和挑戰。(李欣賞提供)

作者 李欣賞

身為自閉兒的父親,我也曾經有過想要把兒子往窗外丟的念頭,當時估計是一時氣急敗壞才會產生這樣的想法,不過這個一閃而過的念頭卻讓我感到愧疚不已。

說實話,我其實早已不記得那是哪一年發生的事。也許是真的忘記了,也可能是被藏在腦海里最深的一處不願再想起。一直到這兩天看到了武吉知馬雙胞兄弟命案的新聞報道之後,才又勾起了這個我不願想起的記憶。

沒有任何一個父母會希望孩子生出來不健全。自從兒子三歲被診斷為自閉症後,除了前幾年因不知如何應對而感到不知所措,我在之後的日子都選擇以積極的心態,來面對養育兒子在生活中所碰到的各種問題和挑戰。

不過,再怎麼開朗樂觀的人也總會有感覺沮喪消極的時候。

當看到自己的孩子學習能力跟不上同年齡的孩子、就連簡單的生活常識在反覆指導後仍不能掌握,又經常因無法表達想法而情緒失控哭鬧……每一次的挫敗都好像在肩膀上不停地添加上小石頭。

積年累月下來只有增加沒有減少,到完全扛不下去的時候,再強大的巨人也會有倒下的時刻。

這幾年來我在不同的場合,遇到了好幾對育有成年自閉症孩子的父母。

李欣賞與太太和其他義工2021年4月至7月在濱海藝術中心藝術長廊(Esplanade Tunnel)做了一個《尋找未來》(Finding What's Next)攝影展,通過照片和10個視頻,講述中度和重度成人自閉症患者家庭的故事。(海峽時報)

他們都好心叮嚀我:孩子在接下來的成長過程中,我們身為父母的會面對不同的挑戰,從學習上碰到的問題,到青春期生理心理上的轉變,這些都是不一樣的坎,需要一步一步地跨過。

我自己從中得到的領悟則是:

我們必須在孩子不同的成長階段,學習接受不一樣的事實。

從診斷到接受孩子是特需兒,那需要時間來安撫自己和家人,然後一家人一起學習和認識自閉症,這些只是初期階段需要面對的挑戰。

兒子之前在特別學校上主流教育課程。雖然已經11歲,但是簡單的加減乘除卻一直弄不明白;太太早年也曾因為24小時照顧他,壓力過大,而在指導他做作業時情緒失控,歇斯底里地對孩子大喊。

孩子的班級任老師告訴我們,讓孩子轉換到職能教育課程可能會更適合他,因為他根本無法應付主流教育課程的課業。

我卻因為一心希望他能參加小六會考,至少考獲一紙文憑而堅持讓他繼續留在主流教育課程。

結果,我用了整整兩年的時間才總算接受老師的建議,不讓兒子參加小六會考,在14歲那年轉讀職能教育課程。

兒子的學習壓力減少了,感到輕鬆的不只是孩子也包括我們自己。我也因此學會,有些堅持並不一定能幫助到我的特需兒。了解和接受孩子的能力,其實更為重要。

作者(左)與兒子(右)大手牽小手出門。(李欣賞提供)

忘了在哪裡看過這句非常有意思的話:

人生原本就不是一條直線到底的路,每一個轉彎,每一條繞過的小徑,都可能在未來的日子裡,呈現出它應有的意義。

在我看來,應對孩子患有自閉症的這段經歷,其實也是在幫我做好準備應對生命中更大的挑戰。

三年前,我太太被診斷罹患鼻咽癌,我當時就用了當年應對和接受兒子患有自閉症的方式,陪著太太積極抗癌。

我知道若單靠自己的力量我一定不勝負荷,所以我決定開口求助:孩子需要他人暫時幫忙照顧的時候,就開口請朋友幫忙。不明白太太的病情時候,就諮詢專家的意見,還有就是自己必須積極面對眼前的挑戰。

從太太被診斷患癌到接受治療,那是多麼的熟悉的一個過程。

我恍然發現,原來兒子十二年前被診斷患有自閉症,可能就是為了教導我如何應對太太的癌症。一切就如冥冥之中自有安排。

太太的癌症現在已經受到控制,這一個插曲也已經告一個段落。不過孩子的自閉症卻是一個看不到盡頭的挑戰。

自閉症患者無法痊癒,不過孩子和家長們卻可以不斷地學習如何應付各個階段所面對的難題,以便讓前面的道路走起來更舒坦。

照顧特需兒的挑戰和痛苦,往往只有身為父母者才知道,而他們很多時候基於各種不同的理由,不便或不敢開口求助。

很慶幸這一路走來,獲得家人和朋友的支持和扶助,讓我們能克服生命中一個又一個難過的坎。 一直謹記一位朋友給我們的鼓勵:

未來的道路漫長,一起走比較不孤單。

如果你身邊有朋友育有特需孩子,身為朋友、同事或鄰居的你,不妨多關心一下他們。

你的關心問候、微笑示意或是各種小小的善舉,都可能為他們原本晦暗的一天帶來一陣陣暖意。