新加坡的中醫藥歷史是和新加坡華人移民史息息相關的。根據《新加坡華人通史》一書所述:開埠後不久,來自中國華南地區的移民漂洋過海來到新加坡。這些人包括閩南人、潮州人、廣東人和客家人等。[1]

中國傳統醫學也隨著華人的南移和定居而傳入新加坡。新加坡先賢宋旺相在《新加坡華人百年史》一書中提到:在新加坡開埠後的第二個十年(1829年至1839年),就有一些中藥材店,如開元 (Kye Guan)、成得記 (Seng Tek Kee)、同善 (Tong Sian) 和福安堂 (Hok Ann Tong)。[2]區如柏在《祖先的行業》一書中也提到:客家人南來後最早從事的行業是藥材店。周蘭記和胡文虎、胡文豹開辦的永安堂等中藥行即是客家人所經營的。[3]

本文從專題文獻的角度,介紹國家圖書館收藏的新加坡早期中醫藥發展研究資料,為進行文獻普查的專家學者及讀者提供相關資訊。

書刊

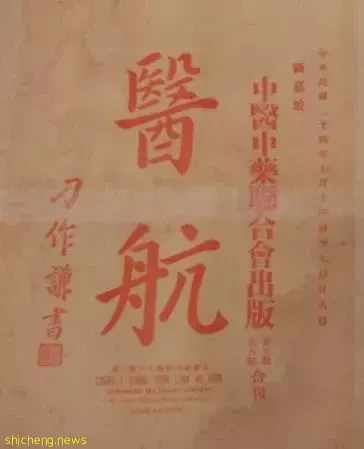

1.《醫航》

新加坡國家圖書館善本書庫 (Rare Materials Collection) 收有10期《醫航》。索書號:RARE Chinese 610.951 YH[HYT]。1929年,新加坡最早的中醫藥團體組織——「新加坡中醫中藥聯合會」成立。它在促進中醫藥界同仁團結一致、相互切磋、宣傳中醫藥方面發揮了重要的作用。1935年5月,該會創辦出版了《醫航》刊物,由新加坡早期中醫藥界領導者之一黎伯概(1872年~1943年)主編,向中醫藥界人士和民眾介紹醫藥學術和心得,闡揚中醫學術真諦。

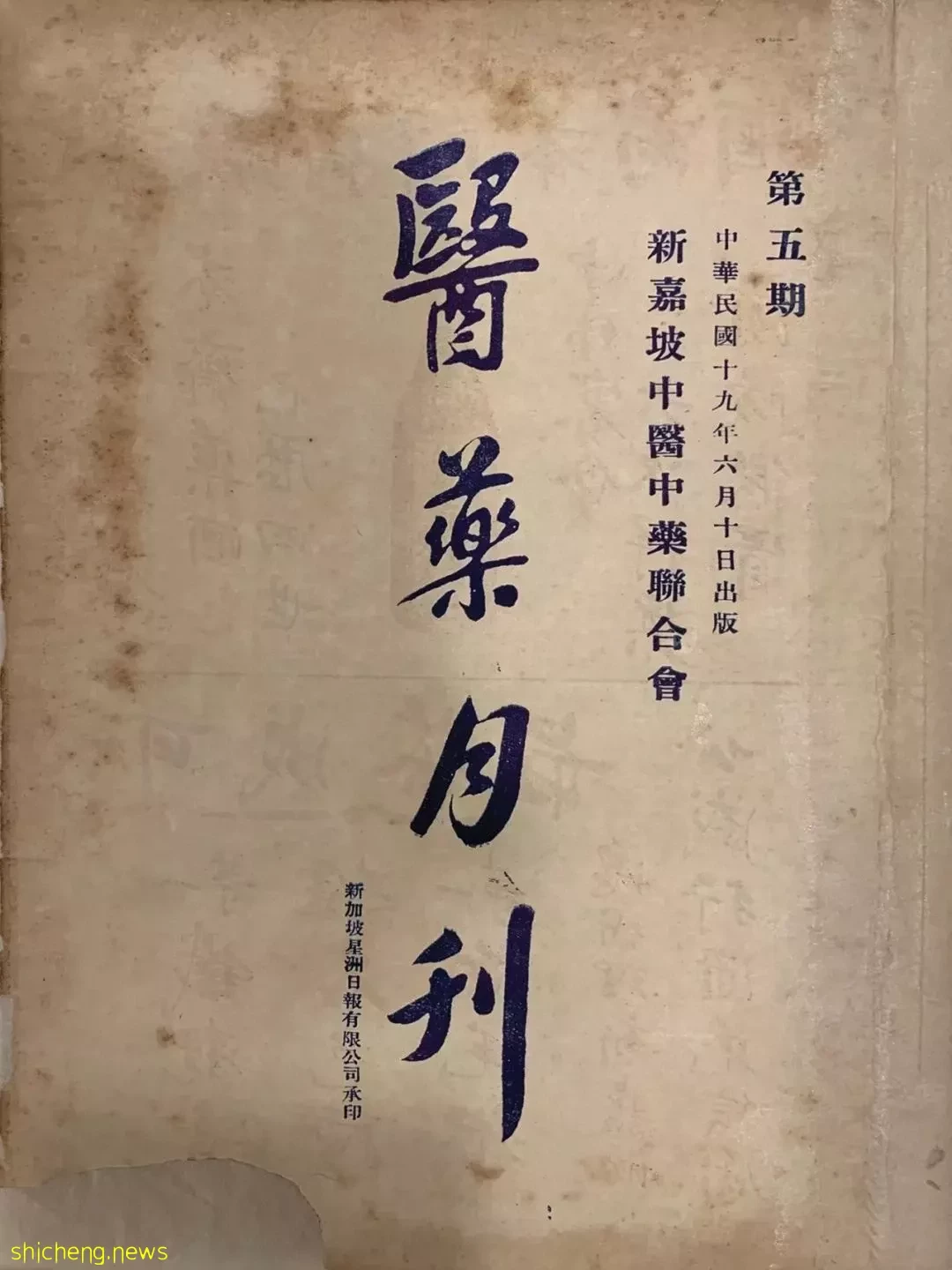

2.《醫藥月刊》

新加坡國家圖書館的善本書庫 (Rare Materials Collection) 收有部分《醫藥月刊》。索書號:RARE Chinese 610.951 YYYK。

《醫藥月刊》主編黎伯概醫師是「新加坡中醫中藥聯合會」的發起人之一。他於1900年南來新加坡時年28歲。《醫藥月刊》自1930年2月創刊以來,前後出版了24期,每期平均有20篇文稿。分設有論壇、學說、治療、藥物、專著、報導、雜說、研究與衛生常識等專欄。這個時期的新馬中醫藥醫刊為宣揚中醫藥學術、聲援中國維護中醫藥權益與存亡鬥爭,互通信息及維護中醫藥的基本權益而吶喊。

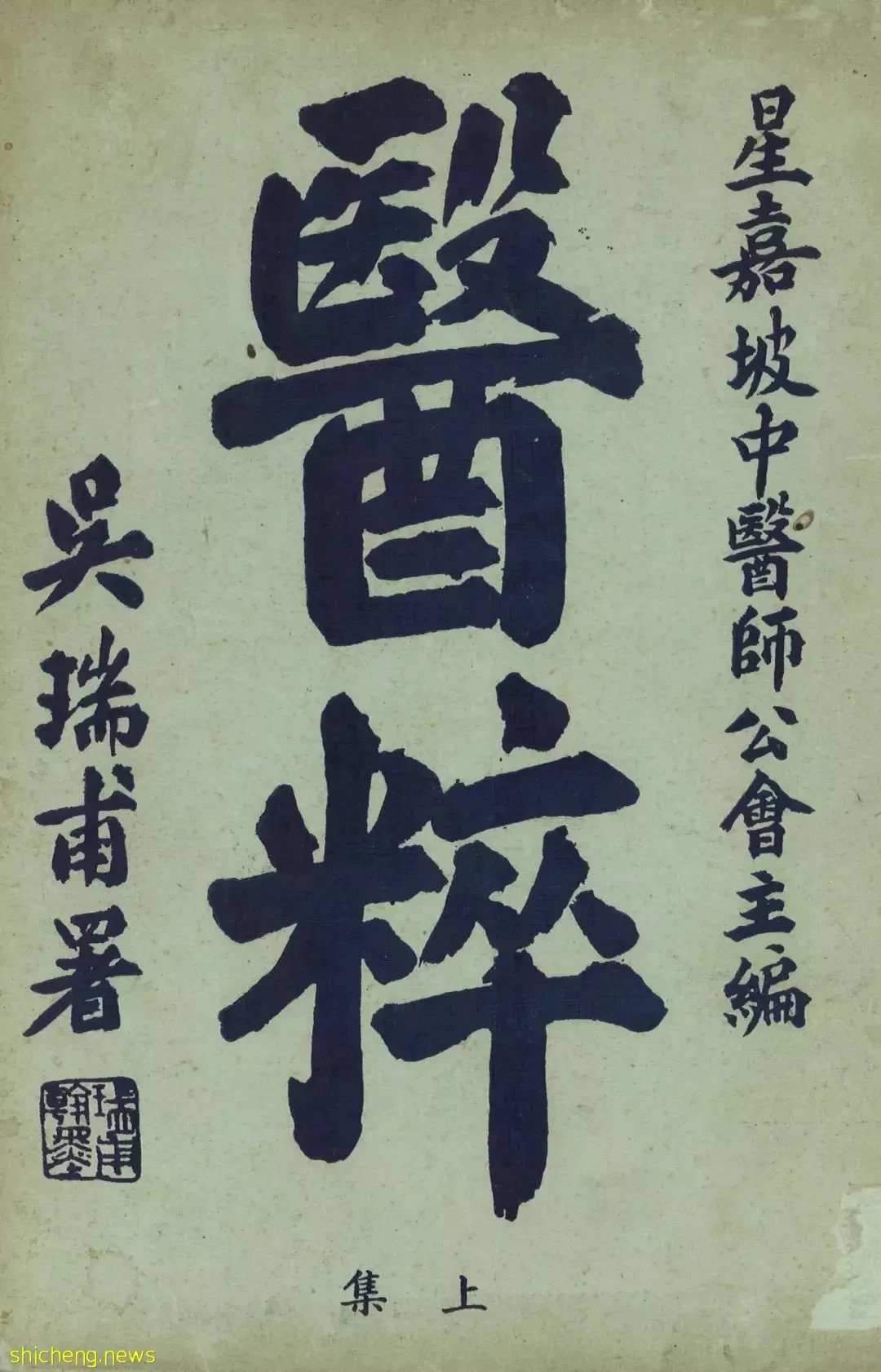

3.《醫粹》

1945年日本投降後,新加坡中醫藥界又開始活躍起來。當時許多資深中醫師深感必須成立自己的組織,於是在1946年10月成立了中國醫學會。1946年12月10日及28日分別於《南洋商報》與《星洲日報》增闢《醫粹》和《醫統先聲》兩個雙周刊,以宣揚中醫藥學術及促進中醫藥的發展。1947年,中國醫學會更名為新加坡中醫師公會。1948年1月,新加坡中醫師公會將《醫粹》與《醫統先聲》之論文錄集成冊,書名為《醫粹》。《醫粹》合訂本的發行在當時是新加坡醫學界的一件盛事,該書彙集了戰後初期許多新加坡老中醫的著述佳作。《醫粹》主編是吳瑞甫醫師。他於20年代末,在廈門創辦中醫學校及主編中醫藥醫刊,後於中日戰爭時期徒遷新加坡,以醫術濟世。索書號:閉架館藏RCLOS Chinese 610.951 YC。

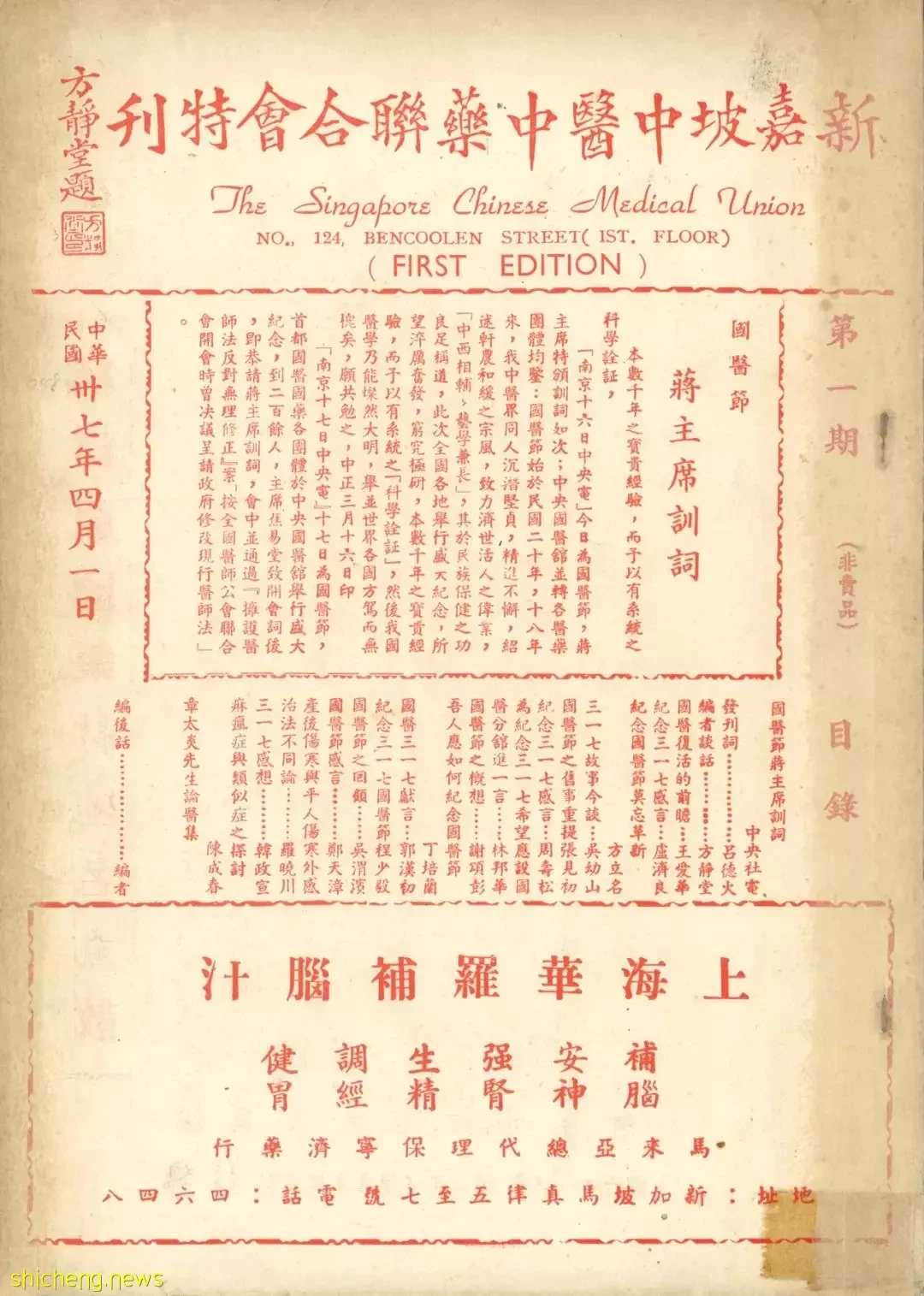

4.《新加坡中醫中藥聯合會特刊》

新加坡中醫中藥聯合會為紀念「三一七」國醫節,於1948年發行該紀念專刊,內有關於紀念「三一七」國醫節的文章、會員通訊錄及探討中醫藥功能的文章。索書號:閉架館藏RCLOS Chinese 610.951 XJP。

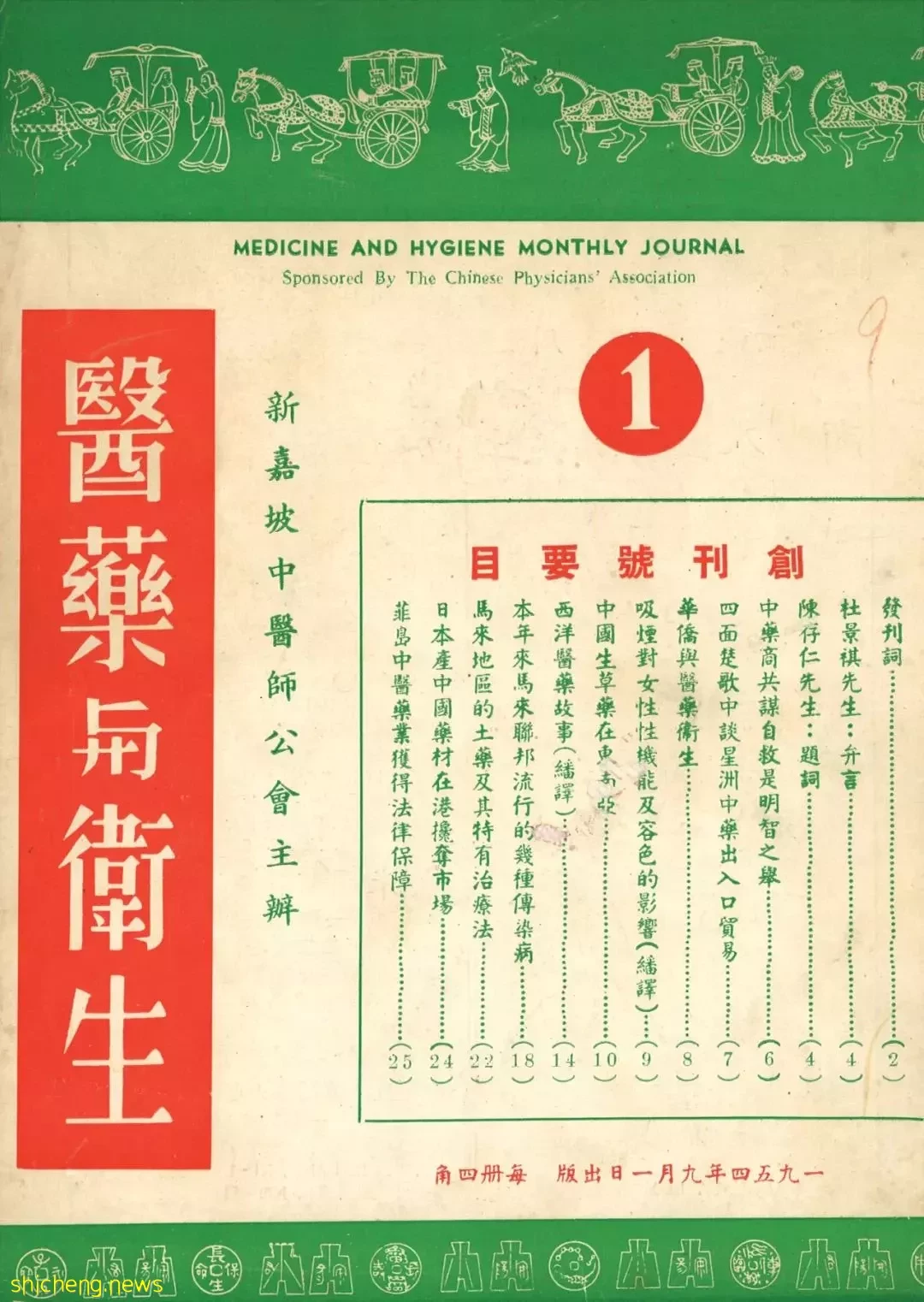

5.《醫藥與衛生》

成立於1946年10月27日的中醫藥學術團體新加坡中醫師公會在1954年至1955年期間,以普及中醫藥與衛生保健知識和宣揚中醫藥學術為宗旨,代表醫刊為《醫藥與衛生》。

《醫藥與衛生》在發刊詞中這樣寫到:「……原子時代的醫學已由個人治療進到社會治療;而技術使用亦由治療醫學進到預防醫學。因此現代醫師非僅要在醫藥知識技術上求深造,並須養成公共衛生服務的興趣,藉以預防社會一切病害的發生……本刊定名,便基於這個觀點」。該文指出了定名考量及編輯方針。新加坡國家圖書館收藏第一期的《醫藥與衛生》(1954)。索書號:閉架館藏RCLOS SER 610.951 MHMJ。

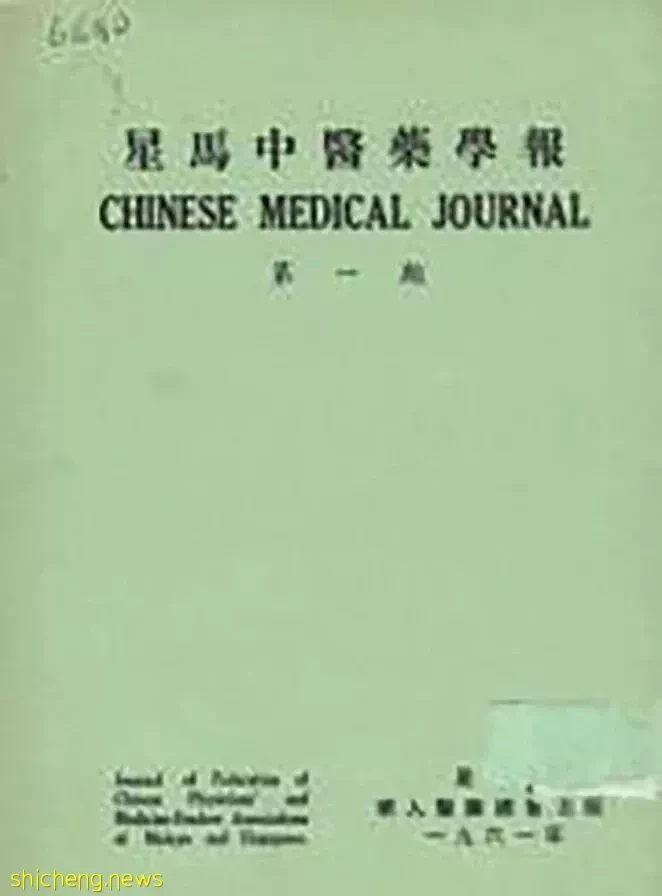

6.《星馬中醫藥學報》創刊號

1954年9月22日,馬來亞聯邦政府宣布中藥入口徵稅25%,對新馬中醫藥界影響深遠。這個時期中醫藥界的工作除了繼續發揚中醫藥學術之外,也團結中醫藥界及爭取共同利益為宗旨。1961年,新加坡中醫師公會和馬來亞華人醫藥總會聯合出版《星馬中醫藥學報》(季刊),前後出版四期。新加坡國家圖書館閉架館藏收有1961年星馬華人醫藥總會出版的《星馬中醫藥學報》創刊號。索書號:閉架館藏RCLOS SER 610.951 CMJ。

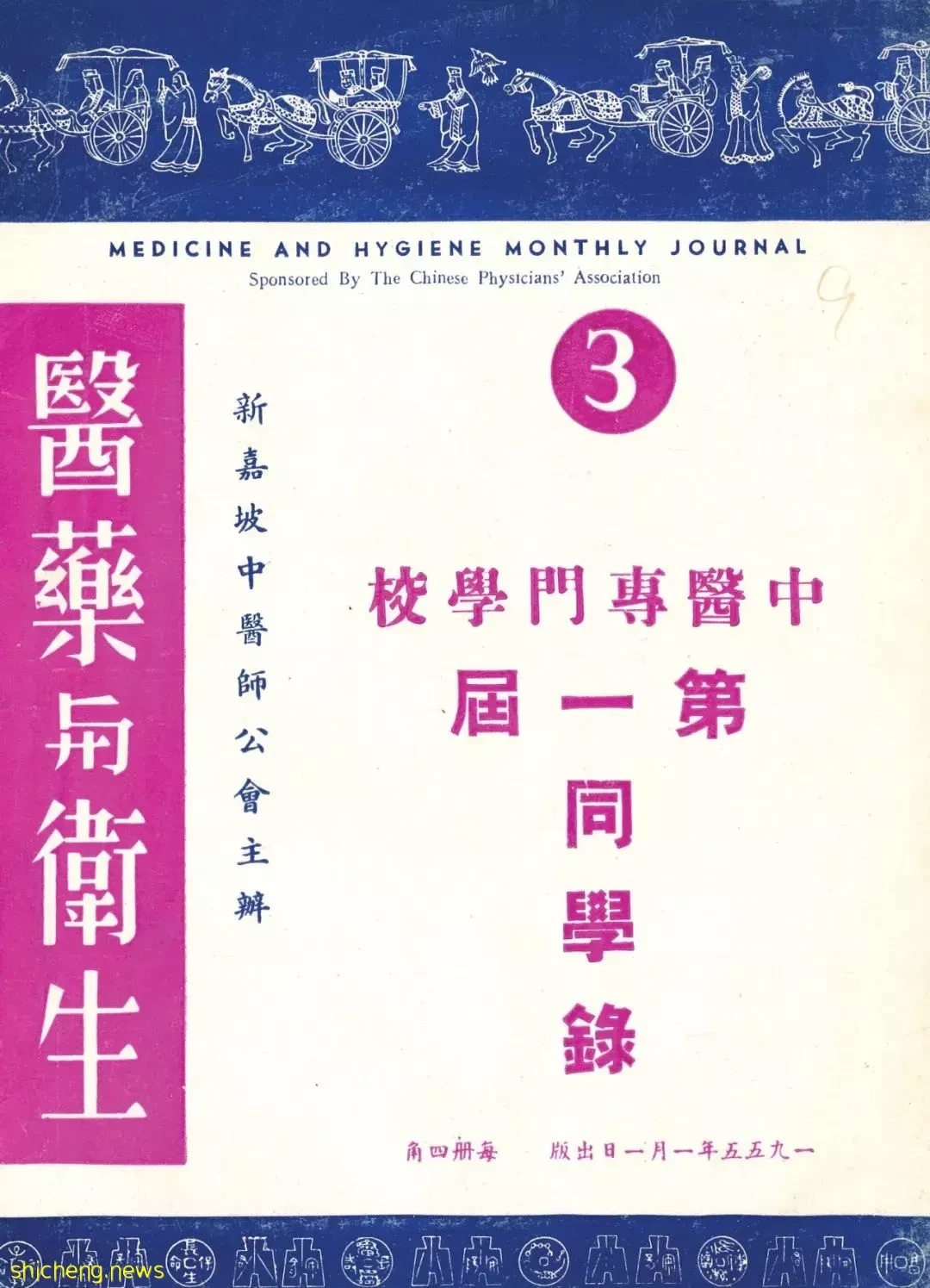

7.《醫藥與衛生》——中醫專門學校第一屆同學錄(1955)

新加坡中醫師公會在新加坡中醫藥發展史上扮演著非常重要的角色。早在1953年,新加坡中醫師公會就致力於發展教育,培訓中醫藥人才。1953年1月成立了「新加坡中醫專門學校」。該校1976年更名為新加坡中醫學院,迄今已經經歷了70年的漫長歲月。新加坡國家圖書館收藏有新加坡中醫師公會出版的「中醫專門學校第一屆同學錄」(1955)。見《醫藥與衛生》(頁9-16)。索書號:閉架館藏RCLOS SER 610.951 MHMJ。

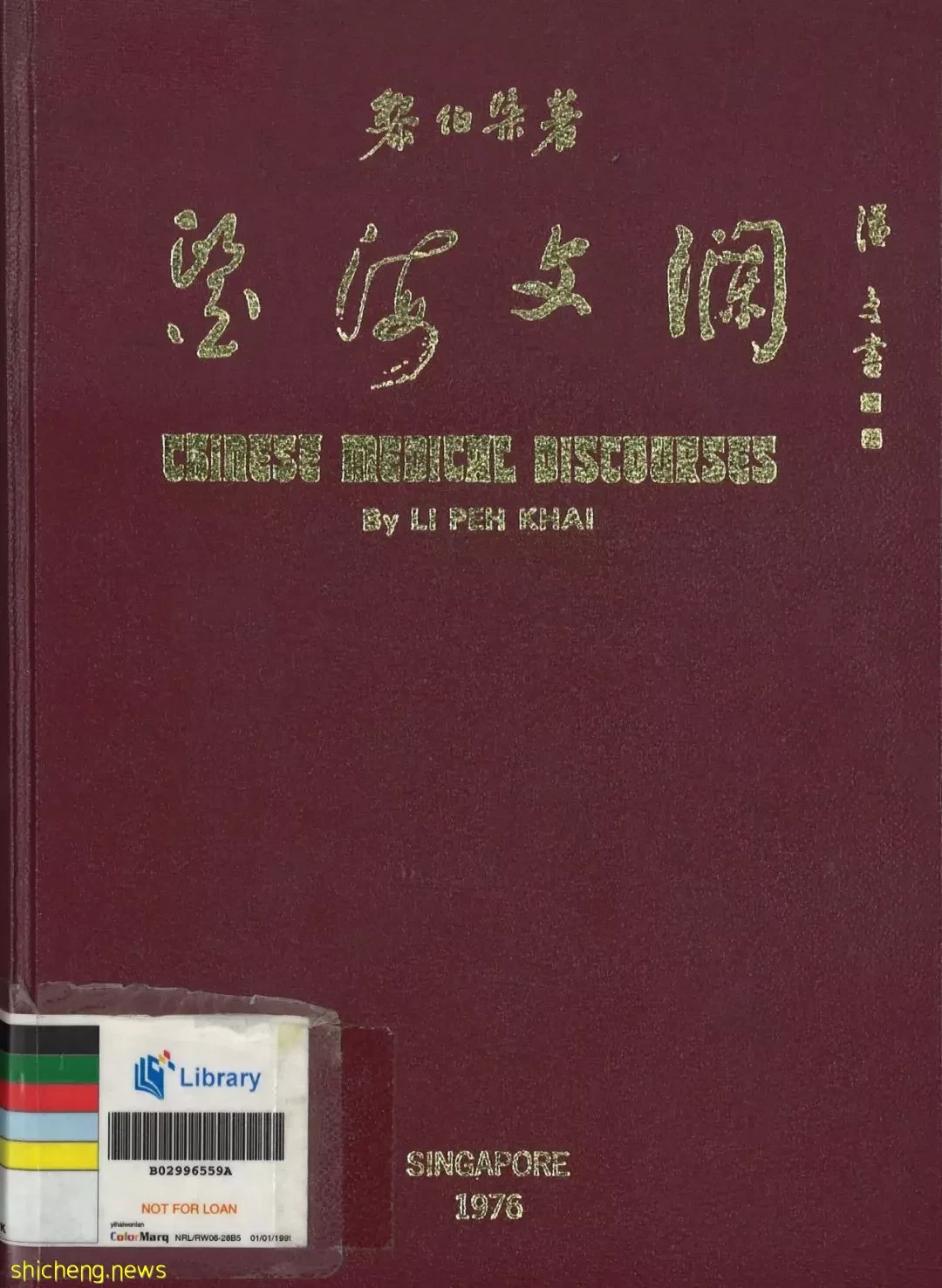

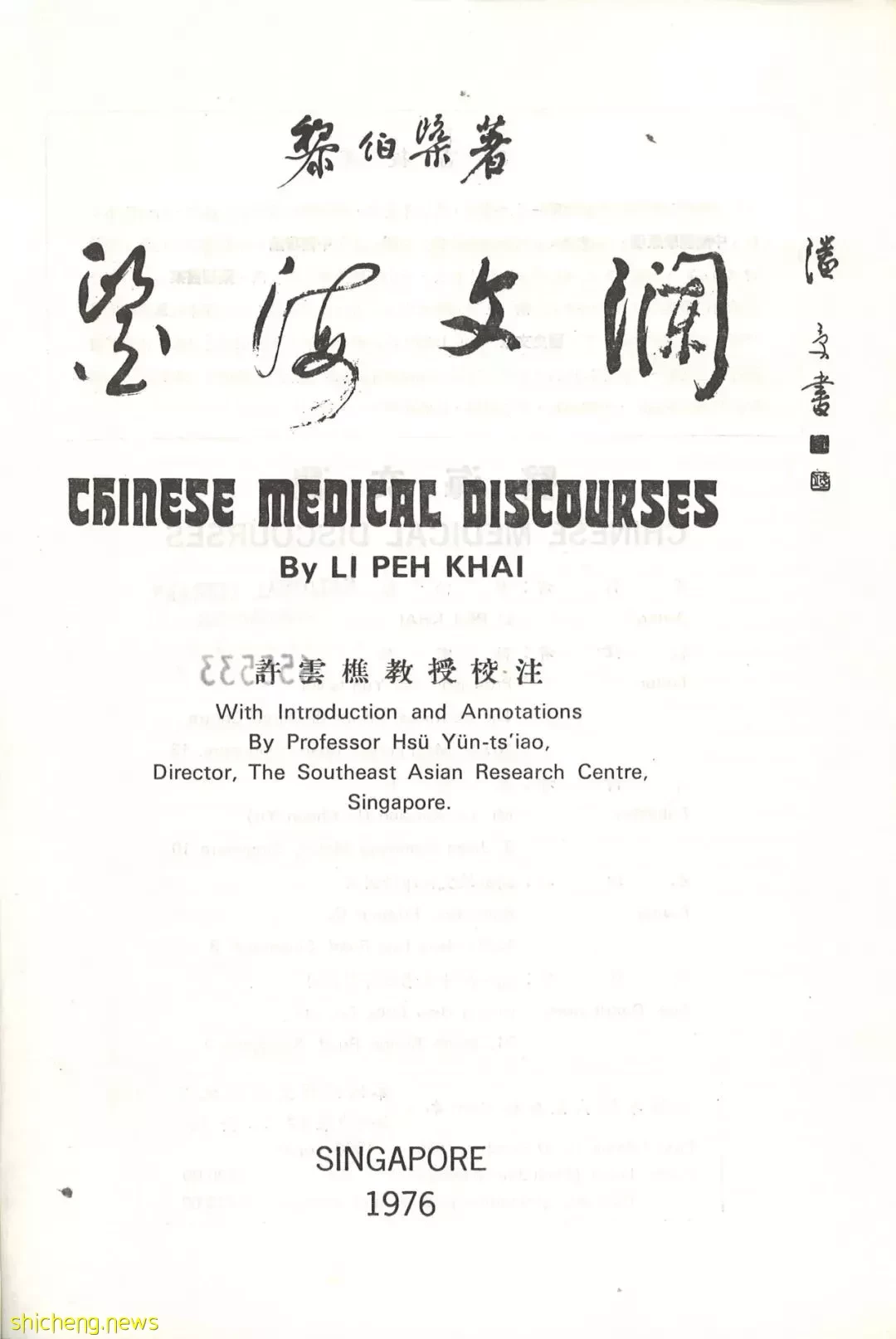

8.《醫海文瀾》

老一輩名醫黎伯概(1872年~1943年)是「中醫中藥聯合會」的發起人之一。這個成立於1929年的社團,是東南亞第一個醫藥組織。黎伯概遺著很多,1933年,他擬出版行醫學論文集《醫海文瀾》,未完成。1976年,這部著作由長子黎寬裕整理、許雲樵校注後,編成《醫海文瀾》四集問世。[4]

四集的內容是:

甲集——中國醫學原理:原題《醫科象數理化通論》,詳述中醫學與陰陽五行的關係;

乙集——中醫理論:論述陰陽五行學說,《內經》、《難經》和《傷寒論》的醫學精義,也談論中西醫學的匯通方法;

丙集——藥理醫案:討論中醫藥的科學性及醫案醫理的吻合性;

丁集——醫史文獻:收錄黎伯概對醫學時事的觀感和文獻。索書號:RCLOS Chinese 610.951 LPK。

9.《四時感症論》

晚年任新加坡中醫師公會會長並籌建新加坡中醫專門學校(新加坡中醫學院的前身)的吳瑞甫(1872年~1952年),畢生致力於中醫事業。他成書於1934年的《四時感證論》後來於1979年由許雲樵以其醫學知識增注,中醫學研究院1981年出版。索書號:閉架館藏RCLOS Chinese 610.951 WRP。

手稿

新加坡國家圖書館保存的文化史料中,除了書籍之外,也包括手稿。2014年,新加坡宗鄉會館聯合總會將新馬著名史學家許雲樵(Hsu Yun-Tsiao,1905年~1981年)5,000多本珍貴的書冊、日記手稿等捐贈給新加坡國家圖書館收藏。許雲樵晚年時,將一部分精力花在研究和編輯中醫藥書籍,並通過手稿記述他研究中醫學的心得。以下許雲樵有關中醫藥的研究手稿,收在國家圖書館的閉架館藏——《新加坡宗鄉會館聯合總會許雲樵館藏》[Singapore Federation of Chinese Clan Association(Hsu Yun-Tsiao Collection)]:

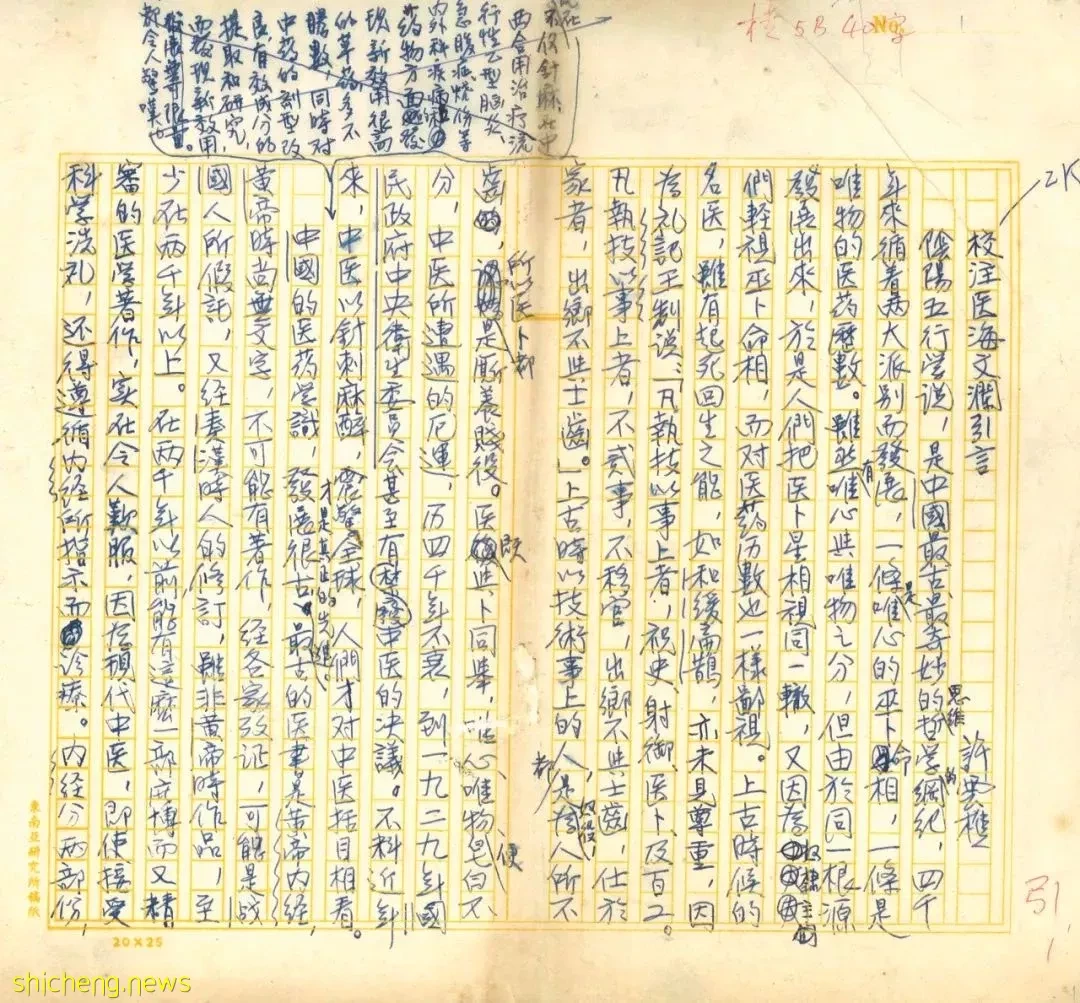

1.許雲樵校注《醫海文瀾》的手稿

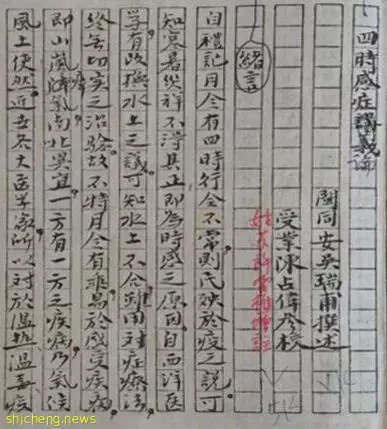

2.許雲樵增注的《四時感症論》手稿

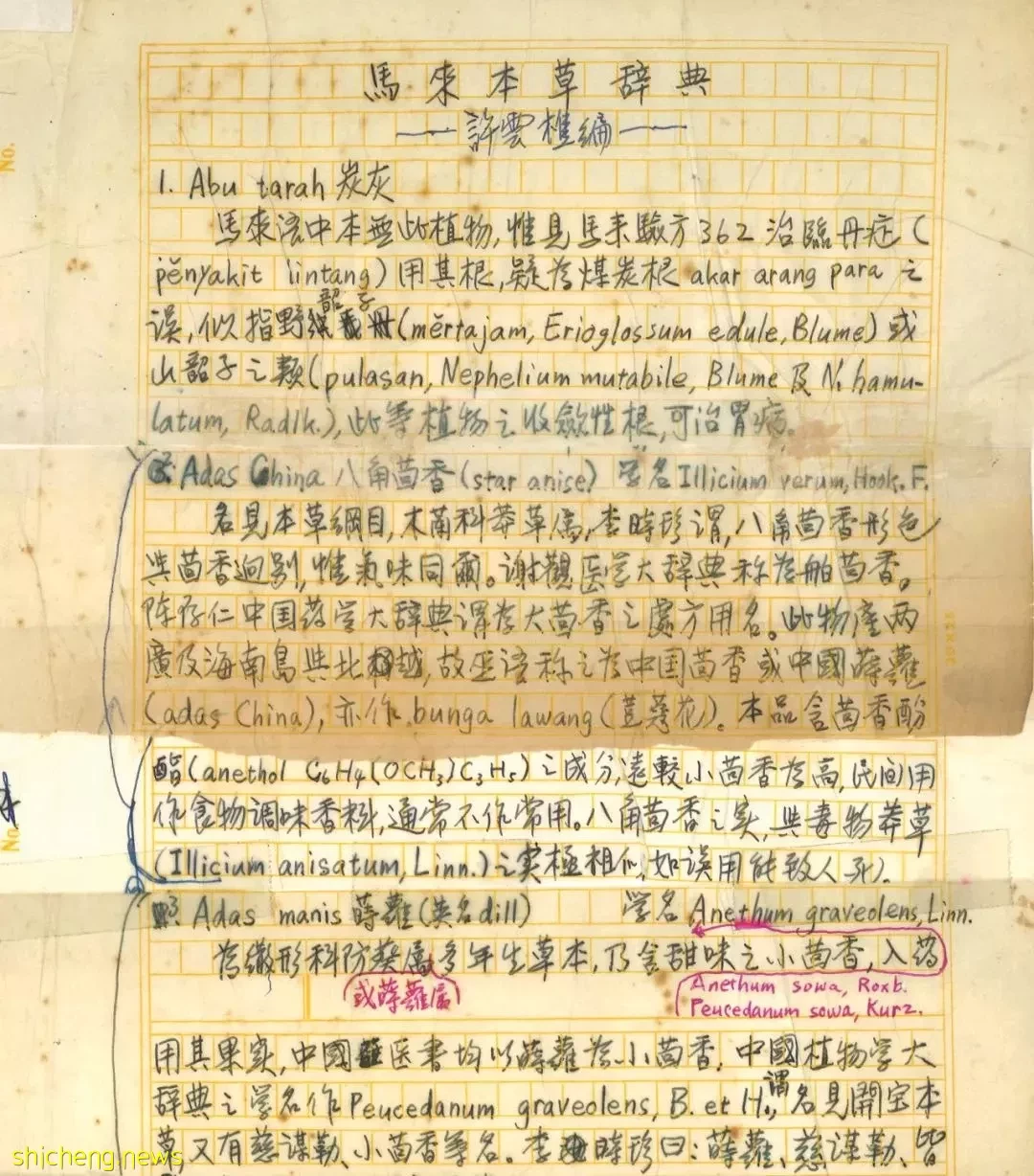

3.《馬來本草辭典》手稿

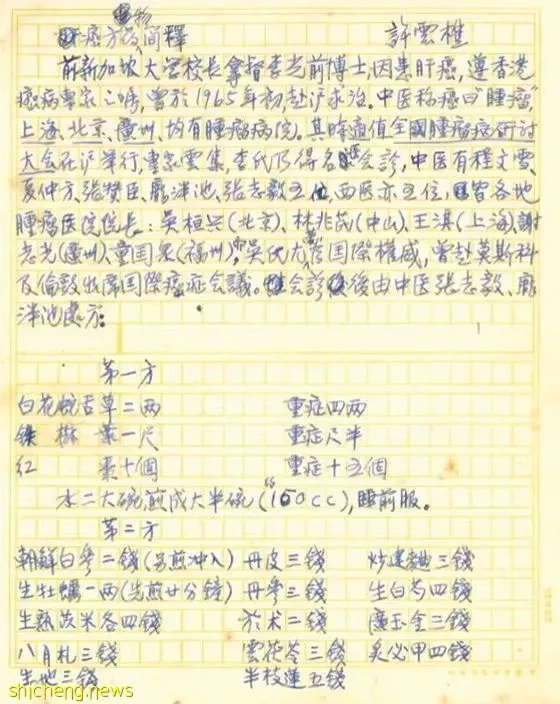

4.《癌方藥物簡釋》手稿

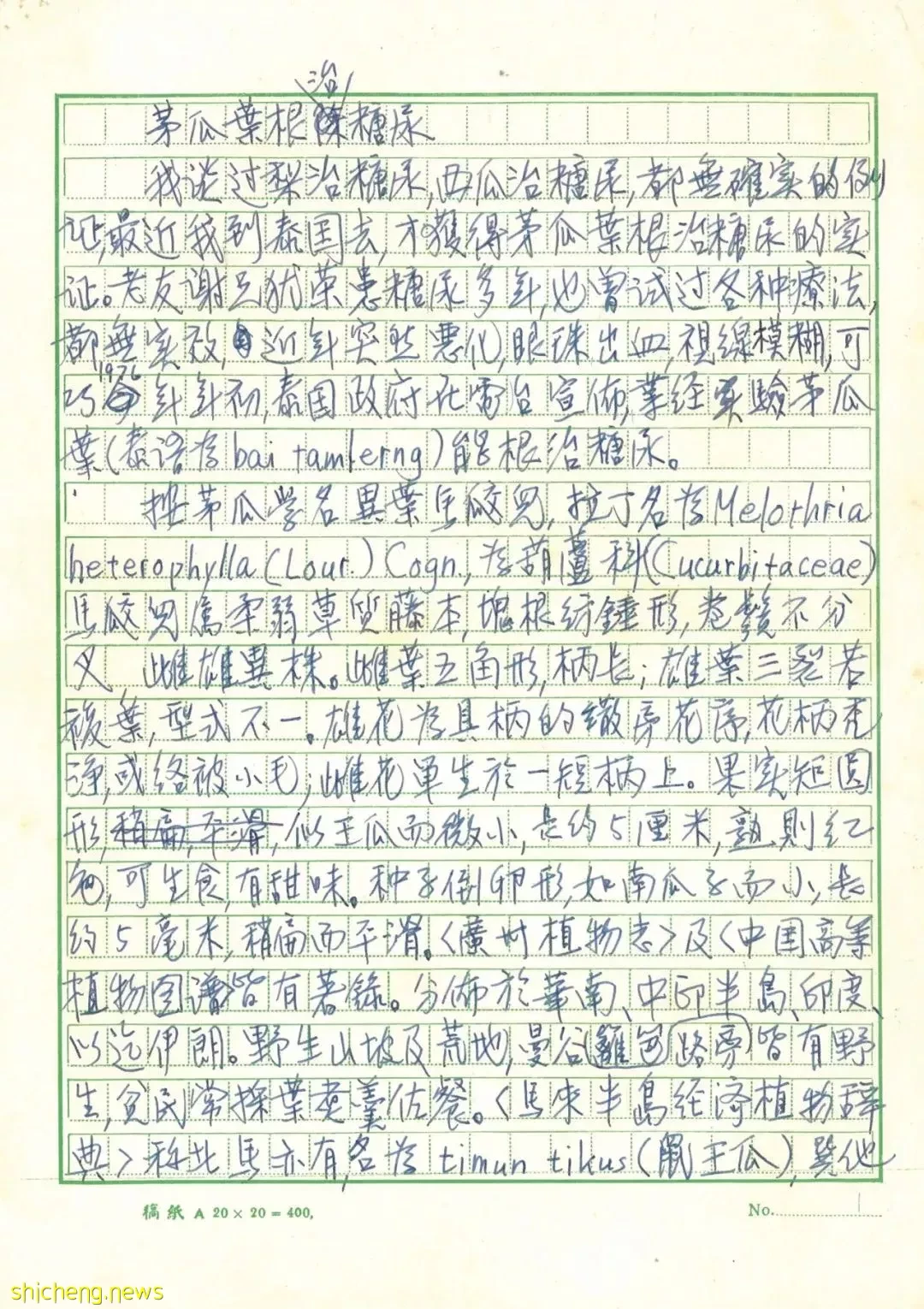

5.《茅瓜葉根治糖尿》手稿

館藏內許雲樵教授有關中醫藥的手稿還包括:

1.陰陽五行學說的科學基礎(1976年8月1日在中醫學研究院演講稿);

2.中醫學研究院第四屆畢業特刊獻辭(1980年1月4日,永久名譽顧問);

3.中醫學研究院第二屆畢業班獻辭;

4.中西醫藥學發展的異同及其交流(1977年5月15日在中醫學研究院演講稿);

5.新加坡糖尿學會六周年紀念會長致辭;

6.為中醫學研究藥物展覽會揭幕致詞(1977年1月8日)。

因篇幅有限,本文不能一一列述國家圖書館收藏的新加坡中醫藥發展的醫藥文獻館藏資料。歡迎讀者到新加坡國家圖書館大廈李光前參考圖書館查閱。

注釋:

[1]柯木林(2015),《新加坡華人通史》(頁48),新加坡:新加坡宗鄉會館聯合總會。(Call no.:RSING 959.57004-951 GEN).

[2]宋相旺(1993),《新加坡華人百年史》(頁36),新加坡:新加坡中華總商會。(Call no.:RSING 959.57004951 SOS).

[3]區如柏(1991),《祖先的行業》(頁52),新加坡:勝友書局。(Call no.:RSING 338.08995105957 ORB).

[4]陳鴻能(2001),《新加坡中醫學先驅人物與醫藥事業發展:1867年至1965年》(頁32)。新加坡:新加坡中華醫學會。(Call no.:RSING Chinese 610.9225957 CHN).

(作者為新加坡國家圖書館高級圖書館員;圖片來源:高小行)