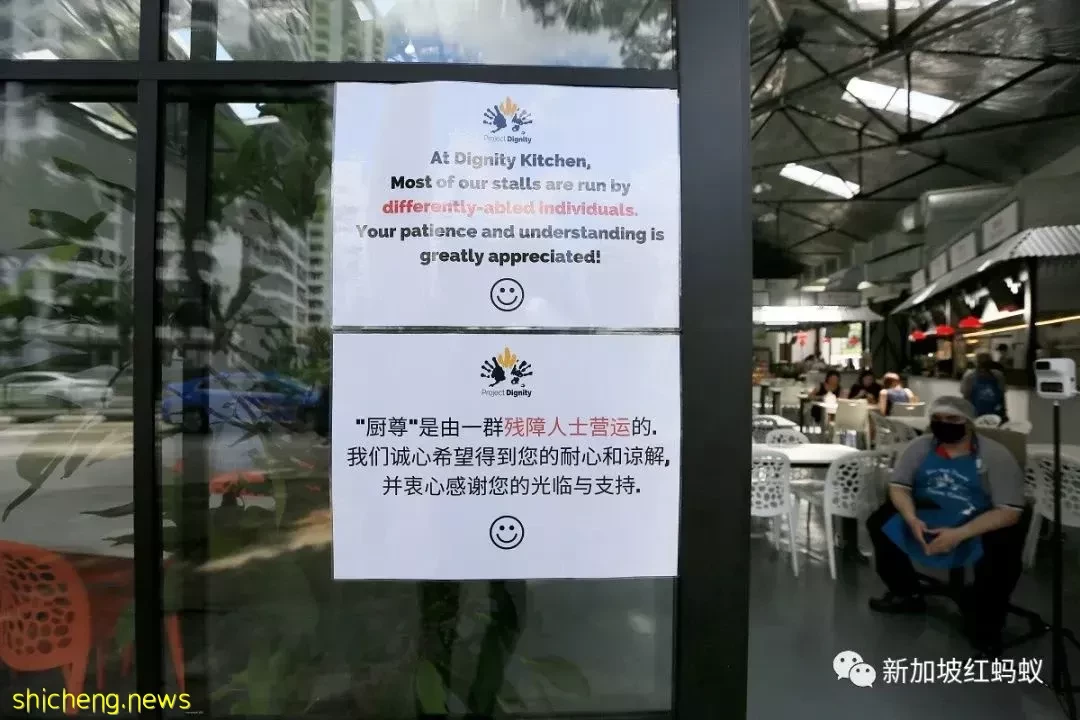

本地社企廚尊食閣自2010年以來,已培訓約3000名特需者。圖為餐館張貼告示,告知顧客店內是由特需員工服務及打理。(聯合早報)

作者 王震宇

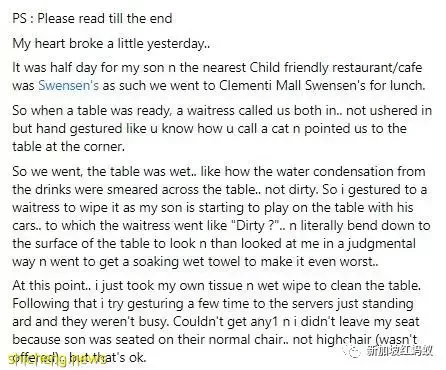

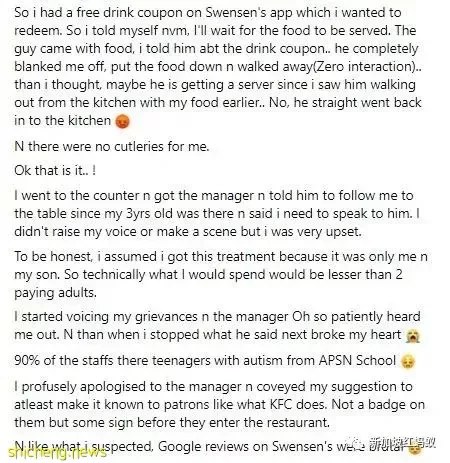

兩個月前,一名本地婦女在面簿上透露了自己與三歲兒子日前光顧一家西餐廳時,與店內服務員的接觸而引起的小插曲。

母子倆入座時,婦女向一名女服務生示意,請她幫忙把桌子擦乾。對方蹲下來看了看桌面,回頭時卻拿了一塊濕布抹桌,令婦女感覺餐桌更濕了。

爾後,另一名男服務生把食物端來時,婦女告訴他,自己想兌換餐廳的優惠券,豈料他把盤子放下後,頭也不回地往廚房走去。

婦女當下對服務員的態度有些不滿,便向經理反映。這才從經理口中得知,原來餐廳內九成員工都來自特別需求者協會的學校,是患有自閉症的青少年。

婦女表示自己知曉後立即向經理道歉,並說對於餐廳願意提供這些特需年輕人一個機會,其具包容性的精神值得讚許。

她也寫道,作為顧客應對這些服務生有耐心、給予支持,別因曾有過不愉快的經驗就不願再捧場,畢竟他們不是有心的。

「別像我一樣這麼操之過急,沒搞清楚情況就下定論。」

特別需求者協會東陵學校(APSN Tanglin School)外觀。(海峽時報)

這則貼文出街後引起不小的迴響。餐廳也在回復媒體詢問時透露,他們自2008年起,就致力於遵循具包容性的就業做法,同特別需求者協會和慈光學校合作,讓特需者能有工作機會、累積工作經驗。

咖啡廳邀顧客學手語與服務員溝通

相信一些蟻粉也和這名婦女有過相同經驗,在外消費時,遇到特需人士為你服務。

除了上述餐廳,本地也有許多社會企業,也提供特需人士一個能夠自力更生及掌握技能的機會。

新加坡社會企業中心的數據顯示,對殘疾人士伸出援手的本地社企,從2021年的24%略升至今年的25.5%。

目前,有93家社企聘請、訓練,及製作產品及提供服務給特需者,與2021年的90家企業同比,稍有增加。

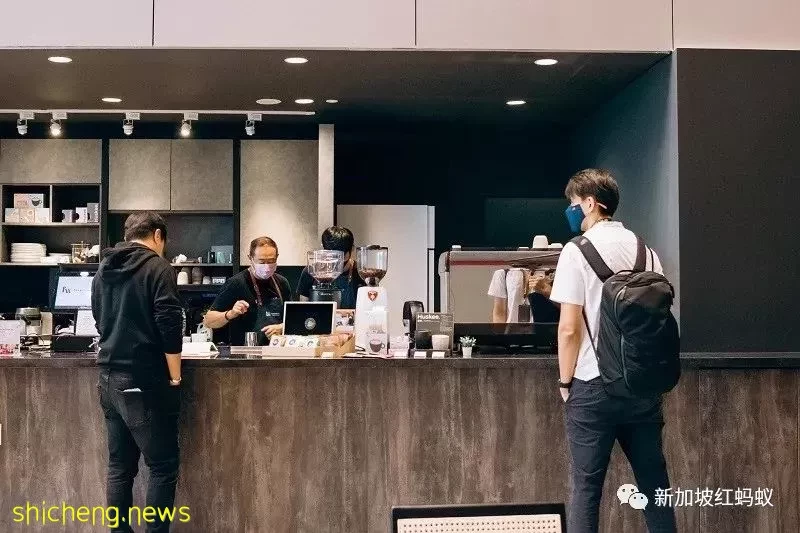

前言咖啡旗下七家店共有32名職員,其中26名是特需人士。(取自面簿)

其中一家是在本地有七家分店的咖啡廳——前言咖啡(Foreword Coffee Roasters)。

聯合創辦人兼董事林偉傑告訴《海峽時報》,七家店共有32名職員,其中26名是特需人士,包括聽障者、自閉症患者、患有智力障礙或先天性大腦性麻痹症者。

林偉傑說: 「他們其中幾位加入時缺乏自信。因此,我們會讓他們從簡單的工作開始學起,以便讓他們能為取得的小勝利感到自豪,從而建立信心。」

所謂的「初步任務」包含洗碗和炮製濃咖啡等。林偉傑透露,一般上這些員工一旦過了三個月的試用期,就會在咖啡廳里繼續工作多三年。

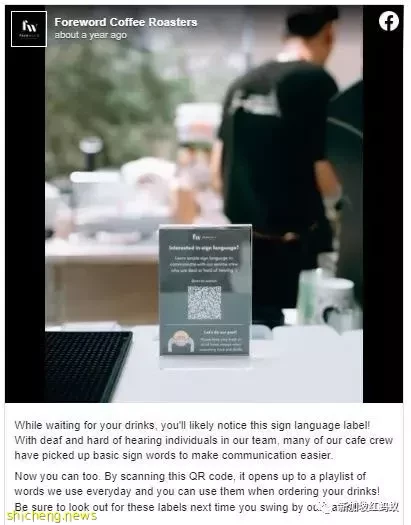

紅螞蟻瀏覽前言咖啡的面簿時,發現了下列這張非常貼心的告示。

原來,告示上印製了一個二維碼,邀請顧客在等候餐點時,能掃碼學習簡單的手語,這樣一來同聽障或聽力較弱的服務生交流時,就能派上用場。

業者除了讓服務員有學習機會,也建議消費者進一步了解這些特需者的內心世界,以有趣的方式鼓勵公眾更包容,紅螞蟻要給它一個大大的贊!

餐館12年內培訓聘請約3000特需者

廚尊食閣提供特需員工六至八周的訓練。(網際網路)

另一家餐飲業者廚尊食閣(Dignity Kitchen)聘請的員工,也主要是特需人士或弱勢群體。

除了雇用殘疾人士、也有一些員工患有智力障礙,還有重新融入社會的前罪犯,以及單親媽媽等,業者觸及及關心的群體相當廣泛。

不僅如此,廚尊食閣也會為這些特需員工提供六至八周的訓練,訓練時長根據員工需要多久時間掌握技能而定。

廚尊食閣執行董事兼創辦人許承俊受訪時曾透露,自2010年以來,他們已培訓約3000名特需者,並提供他們工作機會。

學習中心業者:讓小朋友建立同理心

不僅餐飲業,本地其他領域也為特需人士提供學習空間。

為年齡不超過12歲的孩子開辦增益課程的學習中心School of Concepts,旗下的20名員工中,就有七名特需者。

學習中心School of Concepts聘請七名特需員工。(海峽時報)

創辦人林明儀說,她的特需員工患有聽障、視障、自閉症及智力殘疾。

她透露,除了提供軟技能培訓,她也為特需員工配搭一名導師員工及搭檔。

儘管開設社企的過程中,難免會遇到一些挑戰,但林明儀還是會繼續辦下去,因為除了能讓特需者自力更生,還有另一層重要的意義。

「當看到我們的一些(患有選擇性緘默症的)同事,也能說話及溝通,甚至找到工作,家長也會看到希望。與此同時,在幫助我們的員工時,學生們也能學習如何以同理心對待他人。」

學習中心School of Concepts在面簿貼文,告知其中一些同事患有體能或智力障礙,但他們都以自身技能對中心做出貢獻。(取自面簿)

數據顯示,在2020年至2021年期間,年齡介於15歲至64歲、患有殘疾的新加坡人,平均雇用率為30.1%,2018年至2019年之間則為28.2%。

政府也計劃到了2030年,把殘障人士的雇用率提高至40%。換句話說,下來幾年內我國將協助約1萬多名特需者找到工作。

如同這些社企聘請特需者的理念,社會需要更多的包容性,而不單只是仰賴這些僱主提供機會,人們也可給自己一個機會,了解如何更好地與特需人士交流。