今年8月底,本地450中國學生聚集在新加坡河畔參與「全國水彩畫比賽」。新加坡教育近年來不再只重視數理方面的成就,也開始重視學生在藝術方面的薰陶。(海峽時報)

中國有首流行歌曲這麼唱:我名聲不好,但我待人不差。

這讓人想起新加坡的教育制度:名聲不太好,但還是讓人得到不差的教育。

長久以來,新加坡教育制度的名聲是:刻板、嚴苛,把孩子折騰得不像孩子,學習的樂趣全給考試消磨掉了。

很多人都認為,新加坡教育系統把孩子折騰得不像孩子。(網際網路)

很多選擇移民的人說,遠走他鄉是為了孩子的教育,因為西方體制鬆動活潑,能讓孩子更為陽光和快樂。

教育當局有時回應說,新加坡制度不完美,但不是一無是處,否則不會發展到今天。

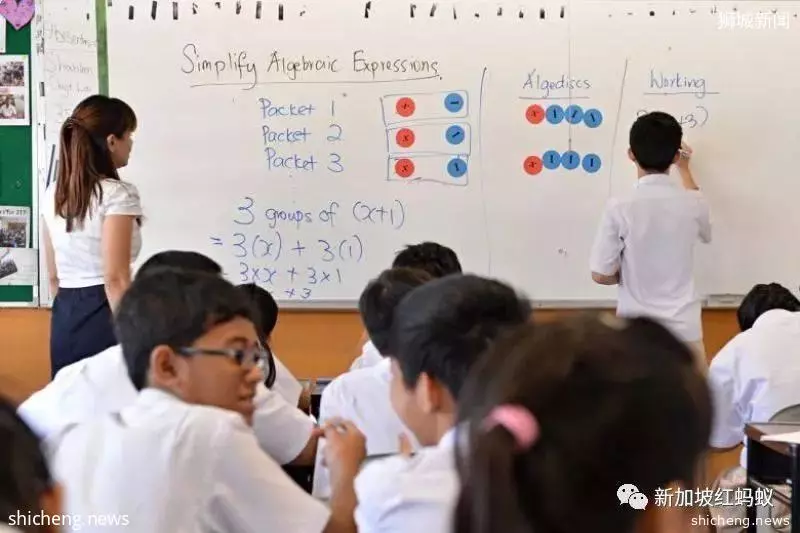

幾十年來,教育體制一直大修小改,既想注入西方式的陽光和雨露,但又不想失去東方式的嚴謹和務實。在各個環節上,考不考試,分不分流,都有爭論的空間。

就在這大修小改的時候,西方學界開始對新加坡感到好奇。他們前來研究之後,好些表示驚艷,認為這裡有經可取。

西方人向新加坡取經,我們聽來有點不習慣,而且取的還是教育的經。在眾多國人眼中,這明明是一隻醜小鴨,而現在更像一隻白天鵝。

最先引起西方注意新加坡的,應該是PISA國際排名。在這個評估學生學習能力的排名中,新加坡學子在閱讀、數學和科學的能力,近年來名列前三。日前公布的2018年排名,新加坡第二,中國第一。

(海峽時報檔案照)

這個教育龍虎榜含金量高,受到各國重視。新加坡一再上榜,很快就引來一些粉絲。

總部設在瑞士的《世界經濟論壇》就曾通過視頻介紹新加坡教育,說島國教育改革有方,正在減少考試,廢除排名,現在更注重創意和自學能力。

英國《經濟學人》雜誌向來對新加坡好話不多,但去年撰文呼籲各國借鑑新加坡的教育制度,說可取的地方多,而不是人們印象中的一味的灌輸和鞭策。

西方世界的肯定來得遲,但已足夠讓人受寵若驚,同時使到我們的教育改革大計變得更加複雜。

在過去,說到教育改革,問題比較簡單,大家一致向西看就是了,很多事情向西看一定錯不了。

我們都說這裡的孩子有做不完的功課,考不完的試,而且一考就定終身;加上父母緊張,周末讓孩子補習,還學琴棋書畫加十八般武藝。

教育部長王乙康:爭取國際排名不是我們的終極目標。創建一個更容易接受失敗的環境才是我們的終極目標。(王乙康面簿)

解救孩子之道,唯有西方那套。人們都說西方體制鬆動,家長的呼吸比較和緩順暢,小孩因此能夠自在的學習,能夠活得真像個孩子,也都很活潑、自信、能言善道。

而今西方學者卻說,西方那套有其不足,過於鬆散,新加坡的教學方法則很紮實,學習氛圍嚴謹;老師懂得教,孩子認真學,所以值得參考借鑑。

這下可好了,我們急著走出自己的制度,別人則希望走進來。

正好比錢鍾書(已故中國學者)關於婚姻的名言:

「婚姻像一座圍城,外面的人想進來,裡面的人想出去。」

西方人要學新加坡式的緊,我們則要學西方人的松。在緊松之間,大家都在尋找自己的平衡。

如果有一天,一個不小心,我們走過了頭,學習只有歡樂沒有痛苦,(聽說母語教學就是要儘量減輕痛苦),在我們這個小小的圍城裡,就只有人走出去,而沒有人有興趣走進來了。

還好的是,我們的教育長官也開始到中國觀察。還好,因為那是個比我們更加緊張的國家。

中國學生上學時必須承受巨大的壓力。(紐約時報)