龔志南和程麗琳開設了新加坡本地第一家「玩具醫院」,修補人們心愛的各種毛絨玩具。夫婦倆利用各自的專長,結合醫療、機械工程、設計泰迪熊的背景,催生了這個小眾行業。每個前來掛病號的毛絨玩具都有自己的故事,他們的故事又如何?

新加坡夫婦龔志南和程麗琳在開設的「玩具醫院」里介紹開店經歷。(聯合早報)

裕廊21街四房式的老組屋,雖有了些年頭,居住空間卻十分寬敞。48歲的龔志南和程麗琳夫婦以家為工作室,開設了本地第一家玩具醫院(Soft Toy Hospital),專修毛絨玩具。接收的「病人」有小朋友的娃娃,玩久了破了洞,家人送來修。畢竟在孩子的認知世界裡,娃娃是親密的好朋友,陪伴他們的成長歲月。

也有成年人送娃娃來修,年齡就不設上線了:剛工作的職場小白,離不開他的鱷魚公仔,坐飛機出國公幹都要帶在身邊。好友生前相送的維尼熊,壞了捨不得丟,修修補補還能留在身邊。半夜跟女友吵架,撕破了她心愛的娃娃,臨時送來搶修……

龔志南和程麗琳每日的工作就是通過簡訊聯絡,接收來自全島各地的「病人」。去到他家(哦不,是玩具醫院),當天入院的病號有一頭胖嘟嘟的小灰象,模樣憨態可掬,「這隻送來塞棉花」,程麗琳柔聲細語地介紹著,旁邊還有一隻兔子和一隻黃鴨,「這兩隻沒生病,主人擔心小象自己住院太孤單了,送了兩個朋友來陪它。」三隻小傢伙高高壯壯的,約莫50公分左右。因為體格太大,「塞不進」病房,乾脆坐在外面的柜子上等待看診。

「玩具醫生」正選用成分溫和的清洗液給娃娃洗澡。(聯合早報)

「醫院」設12間病房

說到病房,程麗琳走到側廳,靠牆擺放著用收納箱疊摞起來的三排大儲物櫃。摺疊蓋打開,每個格子裡住著一個病人。去探班的當天,12個病房全部滿員。病房環境很舒適,程麗琳給每個床位縫了小枕頭,讓娃娃可以舒服地躺在上面,標牌上寫著「某某的休息站」。

一號病房住著「獨眼泰迪熊」,是一對成年姐妹送來的,小時候的玩具捨不得丟。小熊掉了一隻眼,程麗琳找遍了材料市場沒發現同款,姐妹倆不想換掉原裝眼,最終決定保留它獨眼的樣子,請醫生在頭部塞些棉花,看起來飽滿就好。

二號病房住了只可憐的棕色毛絨小熊,巴掌大小,沒了鼻子和胳膊,頭頸連接處搖搖欲墜,好像隨時都會一命嗚呼。「可憐的小傢伙被狗咬得體無完膚」,醫生在旁喃喃道,投以憐愛的目光。

三號病房住著大個子的卡通崔弟(tweety bird),眼睛裡的藍色區塊掉了漆,需要補。夫妻倆在市面上找到了同色漆,補好洗好,等主人來接它回家時才塞棉花。不然崔弟近一米的身高,擺在外面容易落灰。

「還有這兩隻需要清洗的,這隻後面破了洞要補……」程麗琳像是醫生巡查病房一樣,每打開一格介紹著患者病情。及時入院,需要怎樣的治療,她都了如指掌。

眼下是醫院的繁忙時段,自去年正式設立網站以來,收診的病人越來越多,夫妻倆也忙得不亦樂乎。「預約看診的排期已經排到明年3月。」龔志南說。由於每隻娃娃的修復都是純手工進行,每人平均能修15至18個娃娃,每月的修復總量大概30多隻。每隻的修復價格依照難度和耗時性,介於幾十元到幾百元不等。

採訪的當兒,兩人也沒閒著,不斷有簡訊進來,有新顧客詢問修復服務,也有老顧客詢問進度。別看這小小的玩具修復,一來二去要聯絡的細節可不少,補用的毛色、布料的顏色款式、填充的飽滿程度都要跟主人們確定了才進行。「畢竟主人和娃娃相處久了,對它原本的樣子是有記憶的,外觀變形了,感覺和回憶就不見了。」

瀏覽玩具醫院的官網,為了讓「醫院」的概念一目了然,所提供的服務項目全部使用正規的醫療術語。填充棉花的服務叫做輸血(Transfusion),整形外科(Orthopaedics)包括了縫合(Suture)、植皮(Skin Graft),換零件叫做器官移植(Organ Transplantation)。醫美項目(aesthetic)包括Spa理療,救護車服務代指郵寄快遞等。

發揮職業專長

這些巧思離不開龔志南的工作經歷。在醫療行業待了20多年,負責診所運營,他習慣性地把玩具修復和醫生救人作類比,「醫生救的是人,我們救的是娃娃。醫生要拆線、縫合、輸血,我們修補娃娃時也在做這些步驟。後來想想乾脆就用醫院的概念命名這門手藝吧,不用解釋太多,別人一看就懂,細品還覺得挺有趣。」

玩具醫院的logo是個天藍色的圓圈,裡頭有個醫療十字。夫妻倆買了醫生穿的手術衣,縫上醫院的logo,「做手術」時像模像樣地穿著。醫院還有兩隻吉祥物:醫生熊Dr Lokun和護士兔小姐Missy Rabbit負責照顧入院的病人,單從外形和身高比例上看,像極了夫妻倆。

龔志南發揮職業專長,為玩具醫院定製了一套作業流程,第一步從消毒開始。「考慮到有些娃娃被主人收在櫥櫃里很久了,不僅有灰塵、細菌,還會生蟲。如果帶進家裡會影響到健康。所以每個病人送進來時,我們會先用UVC紫外線和臭氧消毒燈殺菌。」擺在客廳的「消毒室」約一人高,是市面上賣的那種可攜式更衣間,拉開拉鏈門,把娃娃放進去,遙控打開UVC紫光臭氧燈,在封閉的空間內殺菌消毒。

沒有破損的娃娃多是送來享受清潔服務。考慮到娃娃是孩子常接觸的物品,會使用溫和環保配方的洗滌劑,或用醋和小蘇打製成的「秘方」手洗,然後自然風乾。清潔衛生,也更好地保持玩具的形狀和壽命。

「手術台」上最常做的項目是「輸血」,將娃娃「開膛破肚」後,取出裡頭的棉花,把套子洗乾淨,再塞新的棉花。單從棉花的擠壓程度和色澤就能推斷一個娃娃的年齡,在主人日復一日的愛撫和擁抱下,有些內膽棉早已被壓縮成絮,泛黃,滲進了體味。

「換血」前將舊棉花掏出(左圖),過後再塞入新棉花(右圖)。(聯合早報)

最糟糕的情況是一個30來歲的男生,離不開從小用到大的枕頭,直到有天發現有細末從裡面「流出來」,枕頭已不具任何支撐力,才送來修補。「我們打開後發現,裡頭的棉花全都碎成了像『可可粉』那樣細小的棕色顆粒。每天抱著睡覺不小心吸入對健康不好,必須馬上『換血』。」

枕頭裡的棉花壓久了變成「可可粉」。(聯合早報)

對於要做「器官移植」的病人,工具箱裡備著各種型號、顏色的眼睛、鼻子小零件,是他們從各處淘來的。「修復零件和布料會先在本地找,實在找不到就上網訂購,各國資源都有,只是郵寄過來要一些時間。」牛車水布莊、Spotlight手工藝百貨和亞拉街布料行都是他們常去的地方。

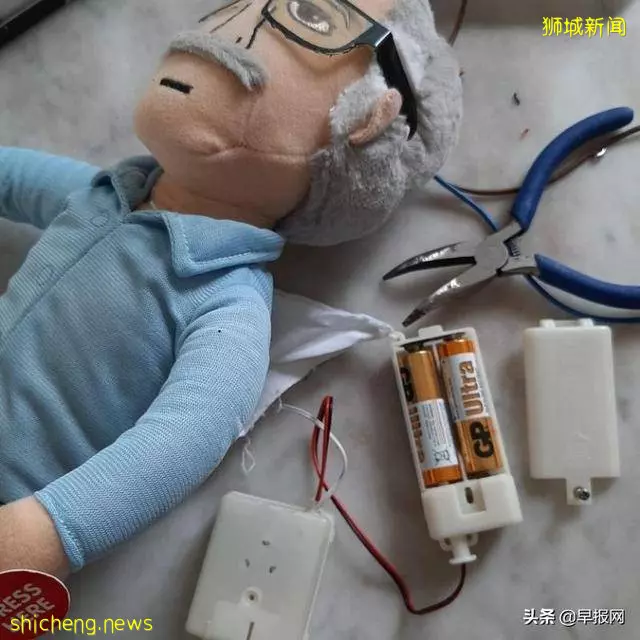

龔志南還有個專長,負責修理活潑會動的機器娃娃。學生時代修讀機械工程,沒想到竟在修娃娃時派上用場。前幾天送來一個限量版漫威之父斯坦·李的公仔,裡頭的開關壞了,電線打結。龔志南給它做了「聲帶修復」手術,又能「說話」了。對於機器娃娃,龔志南說很多零件在生產時應該沒人想到要修,通常都是一次性的設計。如果是電線連接的問題還有救,要是設計好的線路板燒壞,就救不回了,他量力而行,能修就修。

正等待接受修復的失聲機器娃娃斯坦·李。(受訪者提供)

玩具修復是個十分小眾的行當,市面上找不到專門的培訓課程,全靠興趣摸索。話說沒有金剛鑽,攬不了瓷器活。龔志南和程麗琳之所以對玩具修復如此在行,離不開他們另一個身份——泰迪熊設計師。

1996年在福康寧公園舉行的泰迪熊野餐會(Teddy Bear Picnic),讓程麗琳對泰迪熊藝術產生了極大興趣。她買來工具書,從零開始自學泰迪熊製作,還拉上同是手工愛好者的龔志南一起。當時兩人在拍拖,約定每年過生日親手做一隻泰迪熊送給對方當禮物。

可別小看泰迪熊工藝,作為歷史悠久的毛絨玩具,泰迪熊在歐洲、美國、日本等地有許多收藏愛好者。手工製作的泰迪熊超越了兒童玩具的意義,使用天然安哥拉羊毛,眼睛為玻璃珠,有些鑲有水晶鑽,價格可達上千元,是一種珍貴的收藏品,也由此衍生出一種文化,一種藝術形式。

雙雙受裁員潮衝擊

經過幾年潛心鑽研,夫妻倆成了本地泰迪熊設計師中的後起之秀,作品曾多次在德國、日本和台灣所主辦的國際泰迪熊創作比賽上奪魁,也受邀到世界各地的泰迪熊比賽中擔任評審。從自學泰迪熊製作的發燒友到專業設計師,背後是一場突如其來的裁員風暴推著兩人走上專業之路。

2001年911恐怖事件引發了一場全球範圍內的金融海嘯,兩人剛結婚不久,程麗琳在媒體公司做文員,龔志南剛入旅遊業,經濟不景氣導致二人雙雙被裁退,「當時的情況很慘,好像現在這樣,我所在的旅遊公司有80%裁員。」龔志南回憶道。「那時剛結婚建立家庭,肯定會擔心生計,但我們不焦慮,畢竟年輕還有點工作經驗,可以再嘗試。」

當上帝關上一扇門,會另開一扇窗。同樣在2000年初,隨著韓劇《宮》的熱播,泰迪熊文化在亞洲風靡開來,各地陸續開設泰迪熊博物館,舉辦泰迪熊展覽。此時的程麗琳決定放手一搏,在家專心做泰迪熊,並收穫了業界認可的成就。2002年他們成立了玩具公司,旨在推廣泰迪熊製作藝術,並從2007年開始連續幾年在本地舉辦新加坡泰迪熊展(Singapore Teddy Bear Show),反響熱烈。

龔志南與程麗琳受邀到韓國擔任泰迪熊製作比賽評審。(受訪者提供)

然而好景不長,泰迪熊的風潮在亞洲範圍內持續近10年後趨於萎靡。「收集的人少了,很多知名藝術家上了年紀做不動了,新人入行還沒打響名氣。收藏者也到了一定年紀,沒有新玩家進來。網銷也把泰迪熊的收藏價格壓低。」程麗琳分析種種原因讓泰迪熊事業停滯不前。

當又一根事業的稻草枯萎了,生活仍舊繼續。繼續拋出困難,也繼續誕生著希望。2016年的一天,程麗琳收到一封電郵,有人問是否可以幫忙補一下娃娃的破洞。那是一隻卡通積極貓(Jacob cat),背後裂開了,她看看照片,問題不大,兩人約在圖書館,一個小時就修補好。對方很驚喜,全程拍照放上了社區交流平台HardwareZone,還留了程麗琳的聯絡方式。那之後,問詢的簡訊和電郵沒斷過。

他們也是從那時才知道,原來大家這麼需要修補娃娃的服務。有人很激動地找來,覺得自己的娃娃終於有救了。也有人原本聽說日本有玩具醫院,打算旅行時送娃娃去修,這下可好,在本地也能找到娃娃醫生了。

每一份的期待和信任對程麗琳夫婦來說都是一份責任,使他們更加正視自己的職業,用心照顧好每一名「病人」。

所有的際遇都是機會

製作泰迪熊的深厚功底,練就了夫妻倆嫻熟的手工技能,也對娃娃構造了如指掌。每當一個「病人」送進來,總能從結構的角度找到最適合的拆合口,儘可能避免露出修復痕跡,這正是玩具修復師專業性的體現。

從公司文員到泰迪熊設計師,再到如今的玩具修復師。生活就像是一連串神奇的序列組合,過往的際遇,無論好壞,在某一天會產生化學反應,創造出一個全新的局面,形成了人生獨特的軌跡。

龔志南萬萬沒想到,20多年醫療行業的經驗會在今天幫他開了一家玩具醫院。學生時代機械工程的技能,還能在修理機器娃娃時派上用場。程麗琳也萬萬沒想到,對於泰迪熊的熱愛激勵著她成為一名設計師,而日復一日訓練出的基本功,成了日後「治病救娃娃」的技能。

沒有一個經驗會被浪費,沒有一段際遇會是偶然。龔志南感慨道:「天無絕人之路。不斷看到新的機會,不要放棄,一定會有一條路可走。」熬過裁員的日子,他分享說:「如果要暫時放慢腳步是可以的,有時在一個行業待久了,看不到自己的潛能。轉換跑道後也許會發現自己更適合,更擅長的。不斷觀察思考可以做什麼,有哪些地方可以創新。不斷學習,多去嘗試沒有做過的事,有這樣的態度就能看見希望。」