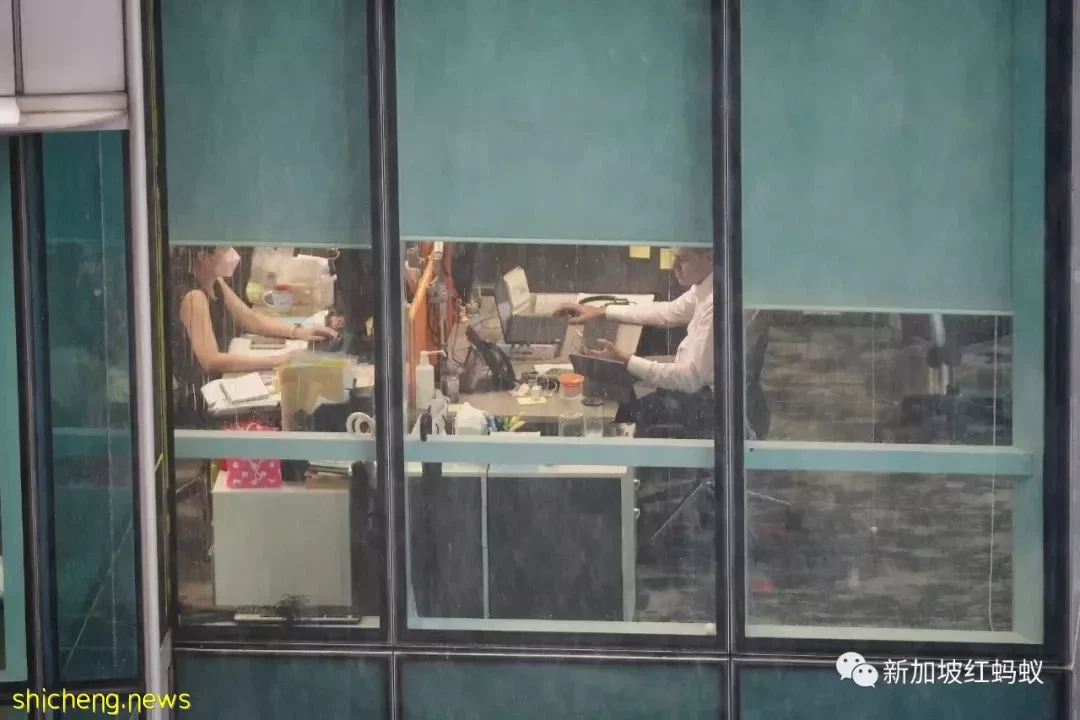

調查顯示,本地有35%工作人士處於「精神離職」狀態。圖非當事人(海峽時報檔案照)

作者 李國豪

《論語》有句話是這麼說的:「不在其位,不謀其政」,意即不擔任某個職位,就不過問該職位的相關事務。

但近兩年在全球興起的「精神離職」(quiet quitting)現象,說的則是完全相反的狀況: 「即使身在其位,也不謀其政。」

必須注意的是,此辭職非彼辭職。「精神離職」並非真的辭去工作,而是泛指人們降低在工作上的投入程度,肉體雖還留在崗位上,精神卻已抽離。

2021年中國年輕人開始盛行以「躺平」和「內卷」等處世態度應對生活不易的挑戰。2022年美國等西方國家則掀起「精神離職」浪潮。

在一般人印象里,國際上的這些風起雲湧似乎和新加坡有點距離,但實情是,新加坡的「精神離職」狀況,很可能比外界想像的嚴重。

一項由人力資源公司任仕達(Randstad)進行的調查顯示,1000名18歲至67歲的新加坡受訪者中,有35%受訪者承認自己正處於「精神離職」狀態,這個比例比全球平均多了4%。

在這些精神離職者中,

41%稱他們這麼做是為了改善工作與生活的平衡;

38%覺得報酬過低而這麼做;

33%認為自己缺乏工作發展機會因此選擇「精神離職」。

調查顯示,本地有35%工作人士處於「精神離職」狀態。圖為中央商業區的上班族(海峽時報檔案照)

職場版的「生平無大志,只求六十分」?

「精神離職」,用英文直譯有「安靜辭職」之意,在中文語境中有時也被稱為「出工不出力」。

簡單來說,便是一個人在工作上得過且過,敷衍了事,處於一種「人在心不在」的狀態。達到基本KPI即可,不過多努力,有點「生平無大志,只求六十分」的意味。

人們之所以「精神離職」,基本上離不開過勞、對工作失去動力和對管理層不滿等原因。

在工作崗位上只求六十分,是「精神離職」的其中一項特徵。(網際網路)

同工不同酬

在幾個接受《海峽時報》採訪的個案中,同工不同酬及工作生活無法平衡是人們選擇「精神離職」的肇因。

一名年近三十的教師Nancy(化名)在發現同儕比她賺的錢「多很多」後,選擇「精神離職」。

她強調,她與其他同事的工作量無異,卻因為她持有的是理工學院文憑,不像其他同事擁有大學學歷,而只能領取較低工資。

這種差別待遇讓她對工作失去熱忱,從此不再為學生精心設計教案: 「我只做我該做的。我教的課不再好玩,我也不會再花時間在學生的作業上貼貼紙,或寫些有意義的評語。」

她坦言,既然自己的貢獻不被珍視,那她自然也沒有必要賣命。

另一位受訪的工程師亦因同工不同酬選擇精神離職。

已有15年相關工作經驗的他不諱言,自己原本對工作充滿熱情,也從來沒有覺得待遇不公,但當他得知一些外籍同事的工資居然比他高出數千新元後,他異常憤怒,覺得自己深受剝削。

打從那以後,他不再盡心盡力,只在崗位上做著最低限度的工作。

其他的個案還包括一名因工作失去和家人相處時間的空姐。

由於這名空姐已簽下三年合約,無法提前離職,想走不能走的受困心理,讓她決定採取「精神離職」作為抵抗。

精神離職也好,人在心不在也罷,不可否認這類佛系工作態度若持續下去,恐怕會影響整個社會的生產力,甚至阻礙各方面的創新。

如何適當提升薪資福利、工作環境及工作生活平衡等條件,迎合員工的期望,避免後者因各方面受挫而產生精神離職的情緒,將是企業未來必須正視的課題。