作者:劉智澎

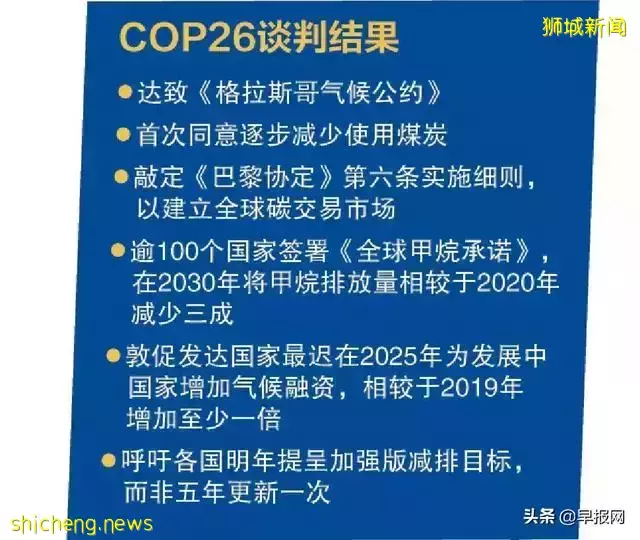

被視為「挽救氣候危機最後機會」的第26屆聯合國氣候變化大會(COP26),上個月在蘇格蘭的格拉斯哥落下帷幕。經過兩周的馬拉松式談判與協商,與會的197個締約國克服分歧,達致了《格拉斯哥氣候公約》。為維護國家利益,與會代表在談判過程中不會輕易讓步。新加坡作為地圖上的一個小紅點,如何在國際舞台上善用「中間人」的智慧,協助推動各國達成共識?

2021年11月13日傍晚6時。

原定前一天結束的COP26,已加時談判24小時。會場內,各國代表神色凝重,交頭接耳。會場外,一眾媒體和觀察員屏息以待。

張俊興(左)與越南總理范明政在格拉斯哥的COP26會場交談。(永續發展與環境部提供)

這樣的場面對張俊興來說,已經司空見慣。今年是他第三次代表新加坡,以永續發展與環境部首席談判代表的身份參與氣候變化大會。

張俊興接受《聯合早報》專訪時說,在多邊氣候變化談判進程中,新加坡經常受邀擔任共同協調代表,角色雖小卻非常關鍵。

今年,新加坡是《巴黎協定》第六條談判工作的共同協調代表之一,與各國磋商建立全球碳市場的實施細則,解決了自2015年以來各方分歧最大的複雜議題。全球碳市場的建立,意味著一個國家可購買他國的碳信用額來實現部分氣候目標。

飛往格拉斯哥之前,張俊興幾乎每天參與線上會議,通過耐心聆聽和諮詢,了解各方的立場以及在談判方面有多大的迴旋空間。

張俊興解釋,在《聯合國氣候變化框架公約》(UNFCCC)下,每個國家隸屬至少一個締約方團體。新加坡是小島國聯盟(AOSIS)以及77國集團和中國(G77 & China)的成員國之一。

在大會正式開始前一周,新加坡先與這兩個締約方團體進行會前磋商(pre-sessionals),在130多個發展中國家之間制定共同立場,再與附屬機構的所有締約方展開為期一周的談判。

若達成協議,文本將提呈主辦方,由締約方會議(Conference of Parties)正式通過;若未達成協議,主辦方將召開非正式磋商,分成小組繼續尋求共識。

張俊興以《巴黎協定》第六條談判過程為例說明,由於之前提呈的方案相當二元化,過了第一周仍無法達成協議。英國主辦方決定召開部長級談判,並邀請我國永續部長傅海燕與挪威部長協助推進談判。

「進入第二周,我們取得顯著進展。當我們意識到日本的提案獲得一些支持,我們開始與各締約方團體進行公平且透明的諮詢,從中獲得反饋,以此推進談判和取得共識,最終打破了僵局。」

張俊興強調,他從來不把達致協議視為理所當然,因為每屆大會有各自的動能(dynamics)。在大會主席敲下錘子之前,談判隨時有可能出現變數,不到最後關頭都不能鬆懈。

以今年的COP26為例,印度在其他依賴煤炭的發展中國家支持下,在最後一刻堅決反對一項呼籲「逐步淘汰」燃煤發電的條款,要求把措辭改為「逐步減少」使用煤炭。

張俊興當時最擔心的是,若主辦方接受這一修訂,是否會打開潘朵拉盒子,促使其他國家提出更多修訂,破壞原有的妥協。

「所幸其他國家都採取克制態度,明白這是特殊情況(sui generis),不應影響談判的整體平衡。」

儘管仍有一些批評的聲音,指今年的談判結果力度不足,張俊興認為,今年首次在談判文本中明確提及煤炭和化石燃料補貼,已是重大突破。

下屆大會COP27明年將在埃及舉行,全世界已把目光轉向埃及,並且寄予厚望。

張俊興說:「埃及主辦方只剩不到11個月時間,在格拉斯哥的基礎上出台另一個具有意義的談判結果。這將是一項艱巨任務,冠病疫情還未結束,加上奧密克戎變種毒株的出現,為明年的大會增添許多未知。」

時差關係得常常通宵開會

冠病疫情提高了談判工作的難度,儘管遠程會議能讓各國代表在不出國的情況下參與磋商,但由於時差的關係,新加坡代表團常常得犧牲睡眠,通宵開會。

為清楚了解各方立場和訴求,由我國永續部、貿工部、國家環境局、總檢察署和國家氣候變化秘書處等機構組成的代表團,花了大半年時間,與近200個締約國代表展開遠程磋商。

在總檢察署國際事務司擔任副高級政府律師的陳一蕾,是《巴黎協定》履行和遵約委員會(PAICC)的新加坡代表,負責協助締約國落實和遵循《巴黎協定》的各項規定。

陳一蕾在《巴黎協定》履行和遵約委員會的場邊活動上發言。(聯合國氣候變化框架公約秘書處提供)

作為新的委員會之一,陳一蕾與成員去年才正式展開工作,不料卻遇上疫情暴發。「透過線上會議嘗試了解彼此的立場和建立信任,挑戰相當大。沒有什麼能夠取代面對面的交流和對話。」

陳一蕾笑說,由於成員處於不同時區,開會時間也成了「談判」議題之一。例如,某個時間對某個地理區域的成員不公平,經常在深夜或凌晨參與會議,因此大家會互相遷就,找出輪流「分擔痛苦」的方法。

對謝承良來說,徹夜開會的挑戰在於,隔天一早還要回到工作崗位。

他在國家氣候變化秘書處國際政策司擔任副司長,過去三年受邀共同協調兩個項目,其中一個同發展中國家建立呈報減排透明度的專家諮詢團有關,另一個則為發展中國家呈報減排提供融資與技術上的援助。

由於負責兩個項目,謝承良曾在凌晨三時參與第一場線上會議,清晨六時又緊接著參與第二場會議。「能夠親自飛往格拉斯哥參與實體會議,確實方便容易多了。」

張俊興指出,遠程會議的時長受限,一旦超過兩三個小時,大家會開始感到疲憊,會議就得結束。鑒於線上會議較短,各國代表在發言時也會爭取時間,不會長篇大論。

不過,也有發展中國家反映,遠程會議缺乏包容性。張俊興說,比起擁有先進無線網絡的國家,一些發展中國家的代表無法在家中參與線上會議,只能回公司使用電腦和無線網絡。

「拉鋸戰」往往充滿戲劇性

已開發國家與發展中國家的「拉鋸戰」往往充滿戲劇性,一言不合甚至會揚言退出,導致談判陷入僵局。

謝承良曾在2016年共同協調《巴黎協定》規則手冊中減緩氣候變化的談判工作。為期三年的密集談判對他來說,是陡峭的學習曲線,也是難得的試煉。

謝承良(中)與聯合國氣候變化框架公約秘書處的成員合作,敲定《巴黎協定》中相關實施細則。(受訪者提供)

「有時談判過程高度政治化,充滿戲劇性。一些與會代表經常援引技術程序上的異議來拖延討論,並提出多種方案使談判變得複雜,進而引起其他代表的強烈反應。」

今年的COP26也不例外。大會進入第二周,就應對措施的談判工作眼看快要達成共識,卻因為一些與會代表覺得利益未被顧及,威脅退出,而差點功虧一簣。

實施應對措施的影響問題卡托維茲專家委員會(KCI)聯合主席戈文達沙美(Peter Govindasamy)當時連續三天,每天16小時馬不停蹄進行磋商。他說,遇到這類情況必須敏感處理,除了說服各方留在會場,他還把揚言退出的代表帶到一旁談話,勸他們繼續參與協商,直到達成共識。

「在聽取各方意見的同時,我也向他們重申,談判結果必須以原則和條款為基礎。若他們的提案與《巴黎協定》的原則相悖,我會客氣但堅定地提醒他們遵守規則。」

謝承良解釋,由於決策過程建立在共識的基礎上,而非投票制,最終方案必須獲得所有國家同意才會通過。

「每個國家的利益和國情各異,在政治、經濟和社會方面的優先考量也大不相同。我們得確保談判結果不逾越任何一方的紅線,同時讓所有國家覺得他們的利益獲得推進。」

不過,一些與會代表仍可能對彼此的立場存在誤解,或有先入為主的錯誤認知。陳一蕾指出,這是因為人們未必充分了解彼此的國情。

「氣候變化對所有國家來說都是非常棘手的難題,但大家也清楚單憑一己之力無法應對氣候變化。只有當每個國家覺得他們的意見獲得聆聽和考慮,最終方案能使他們獲益並解決他們關切的問題,才能真正達成妥協。」

「誠實中介」深受各方信賴

新加坡長期致力於推動全球氣候行動,在國際氣候變化談判中扮演「誠實中介」(honest broker)的角色,中立地帶領各方在艱難議題上取得共識。

儘管我國的碳排放量僅占全球總量的0.11%,承受的氣候衝擊卻不成比例。張俊興指出,作為可再生能源有限的小型城市國家,唯一的解決途徑是持續倡導以多邊規則為基礎的方式來應對氣候變化。這意味著,每個國家都要盡一己之力,不能有任何一方掉隊或推卸責任。

張俊興強調,新加坡言行一致,對他國不具威脅,也沒有任何隱藏動機(hidden agenda),因此深受各方信賴。

每當我國推出新的氣候應對計劃,都會與鄰國分享經驗,助他們從中借鑑。新加坡也是東南亞首個實施碳稅,以及提呈加強版國家自定貢獻預案(NDC)和長期低排放發展戰略(LEDS)的國家之一,是區域內公認的「氣候行動催化劑」。

當初受委接下首席談判代表的任務,張俊興坦言感到有點畏懼。「但現在回想起來,我沒料到我們能在談判進程中作出如此重大的貢獻,這要歸功於整個跨機構談判團隊的努力。」

戈文達沙美在COP26彙報卡托維茲專家委員會的工作進展。(聯合國氣候變化框架公約秘書處提供)

出身外交部的戈文達沙美,今年是第13次參與氣候變化大會。身經百戰的他,目前是貿工部氣候變化國際組司長,也是太平洋聯盟—新加坡自由貿易協定的首席談判代表。他認為,信任和善意是談判過程中不可或缺的成功要素。「這是我國前幾任大使和外交官多年努力建立的聲譽,沒有什麼比捍衛和推進新加坡的利益更高的榮譽了。」