▲沐浴於晨光中的園林

每當我漫步於新加坡任何一個樹木蔥鬱、花卉招展的公園裡,總是滿懷感激,慶幸我國有關方面努力建設了許多園林和公園,讓生活在繁忙喧囂的城市中的我們,有機會享受置身於大自然美妙的環境。我們都知道這多虧建國總理李光耀,他於1963年發起了一個全國性的城市綠化運動,推動每年一度的植樹節,將新加坡打造成了一座「花園城市」。

這些年來,「花園城市」的願景已轉化、擴大成「花園中的城市」,依照規劃師的願望,新加坡最終將發展成為「大自然中的城市」。我們引以為豪的新加坡植物園有162年歷史,2015年獲聯合國教科文組織列入世界文化遺產名單,此外還有星耀樟宜、濱海灣公園等,都是新加坡酷愛園藝文化的最佳例證。可是,我們當中有多少人可曾想到這個園藝傳統可追溯到更早的源頭?

▲被聯合國教科文組織列入世界文化遺產名單里的新加坡植物園

▲風景旖旎的東海岸公園

▲麥里芝蓄水池公園

有些人自然會毫不猶疑地將那個於1859年開闢,占地82公頃,座落於東陵區的新加坡植物園當成新加坡園藝發展史的開端。新加坡植物園的前身應該是更早於萊佛士所創建的實驗植物園,它建於1822年,存在不久就終止了。但是,人們很容易就忽略了島國的園藝傳統原來有更值得大書特書的淵源,並且自19世紀中期早已聞名遐邇,蜚聲海外。這裡就請看宋旺相1923年撰寫的《新加坡華人百年史》里那段令人神往的花園的生動描繪。

在《第三個十年》的那章里,他寫道:

早在人們還沒想到公園之前,他就在離市區兩英里半實龍崗路的地方購置了一個荒廢了的花園。他在那裡建了一棟豪宅,並擁有一大片曾是橘子林兼果園與一個由廣州園藝家設計的中國花園的園林,其中有令人稱道的假山、人工湖、與奇異的矮竹……裡邊還擺設了品種繁多精緻獨特的園藝產物。源於各方的植物盡收於此,並布置得極有品味。菊花、大麗花、蓮花以及來自華南各種奇葩,呈現出光彩與畫面,為周圍熱帶植物青蔥濃郁的綠葉增添了一種難於形容的雅致……經過精心設計的小道兩旁種有長著鮮艷花朵的灌木——奪目的仙丹花、各種各色的香蘭、不同品種纖細的木槿花,還有不勝數的奇花異草,襯托著池塘、溪流里搖曳多姿的花卉。各種顏色的蓮花在靜止的水面上猶如閃爍的星星散布於夜空中。白色與粉紅色的荷花之婀娜更勝於那睡蓮巨大壯碩圓形的葉子。此外,花園裡還養了各種野獸與飛禽。」

▲濱海灣花園池塘里的睡蓮

這就是一段描繪著名的南生花園的生動文字。南生花園(歐洲人稱之為Whampoa Gardens)是1840年傑出商人胡亞基創建的。他建南生花園的事跡似乎鮮見於許多有關植物園、園藝傳統的敘述里,即使有也是輕描淡寫地帶過。比如,在新加坡植物園的小型博物館裡僅大略提到胡亞基為花園愛好者,住宅有「一座精緻的中國園林」,曾協助殖民地政府徵用開闢植物園的地段。博物館裡的展覽雖資料豐富,但僅有幾件胡亞基後人捐獻的文物,參觀者從這幾個古董花盆的展示得不到進一步的信息。

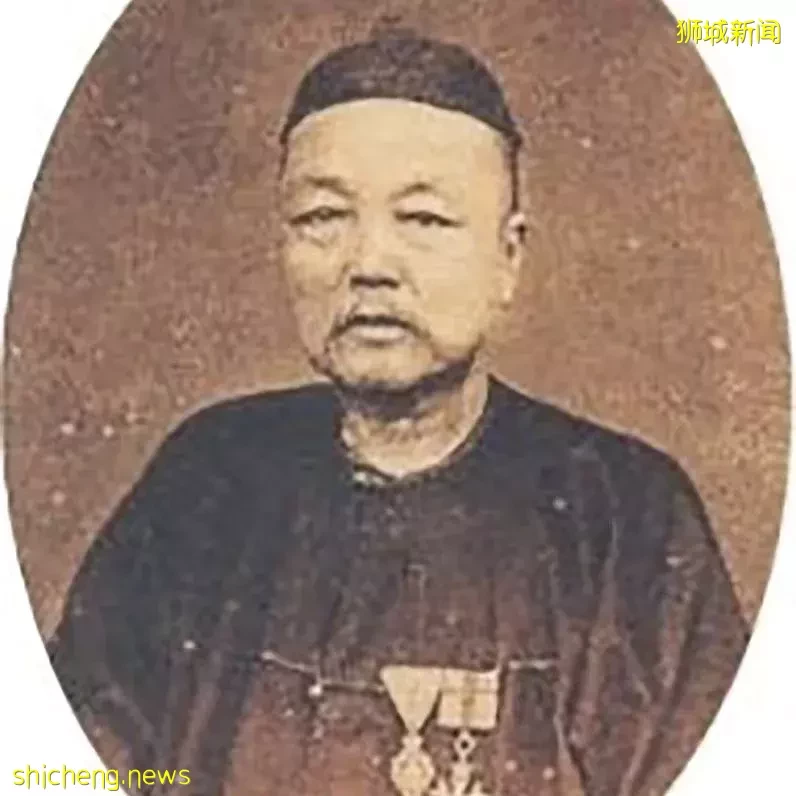

▲胡亞基,南生花園

胡亞基1816年生於中國廣州附近的黃埔,1830年來到新加坡時僅14歲,就協助父親經營食品供應的生意。他父親過世後繼承父業,擴展業務成立了「黃埔公司」,為英國海軍部的軍艦、商船供應牛肉、麵包、蔬菜等食品。他因精通英語、馬來語,在生意上占了極大的優勢,還得到殖民地政府的器重,委任他各項職務。由於他重要的社會地位,先後受清廷、沙俄及日本任命為駐新加坡領事。但胡亞基最為人稱道的就是他所修建的南生花園,以及他在那裡款待外國貴賓,並於農歷新年期間開放給公眾人士遊覽。南生花園於胡亞基1880年逝世後轉賣給潮籍富商佘連城(1850-1925),改名為「明麗園」(Bendemeer House),直至1964年因城市重建而被拆除。

當年南生花園的主人胡亞基殷勤好客的美譽,傳遍整個英國海軍部包括許多外國貴賓。1867年胡氏修建了主宅毗連的飯廳,在那裡曾接待了英國海軍元帥亨利·岌巴(Henry Keppel)上將。據胡亞基的曾孫女胡妙安說,胡氏極力協助殖民地政府開闢新加坡植物園,目的是想以公園取代南生花園,免費開放讓公眾人士遊覽。

1853年胡亞基接待了一群來自沙俄帝國的客人,他們乘一艘三桅軍艦巴拉達號抵達新加坡。巴拉達號的航程詳細地記錄在伊凡·岡察洛夫(Ivan Gonchorov)所寫的一本書《巴拉達三桅戰艦》里。岡察洛夫(1812-1891)是俄國著名小說家,隨軍艦當海軍中將菩提雅廷的秘書,1852年至1855年從波羅的海航行至日本。他的書即期間所寫的遊記,於1858年出版時馬上成為暢銷書。書里有一章用相當的篇幅記載了船上一行人在新加坡逗留的經歷,對造訪南生花園作了極詳盡的描述,似乎在那裡度過居留新加坡一周里的最佳時光。此書在俄國受歡迎的程度非同小可,至1900年已再版了10次,此後曾譯成多國文字,包括1982年的中文版。

岡察洛夫對南生花園的描寫遠比宋旺相所寫的精彩。他與軍艦上的同伴對花園裡所看到的驚嘆不已,雖生花妙筆地描繪其中的奇花異草,還覺得因自己的文字「不及所見的二十分之一」,而引以為憾。「這裡的一切,都表現大自然的雋永雅致,毫無粗鄙庸俗之感,這裡沒有可供樵採的薪材、果腹充飢的累累果實和建房造船的材料,但卻引你駐足流連,像欣賞藝術傑作一樣,陶醉在自然界的百般精巧和玲瓏旖旎之中。每一株樹、每一叢花,都有自己獨特的色澤風韻,使你不能匆匆而過,更不致混淆錯認。這也要歸功於主人萬寶(黃埔,胡亞基的外號)的巧具匠心,構思精密,使他園中植物的陳列,成了畫廊里一幅幅引人入勝的畫面。」岡察洛夫寫道。

如此迷人的景觀讓作者感到出乎意料之外,他很興奮看到花園裡品種繁多的奇花異草與罕見的樹木,尤其是池塘里巨大的荷花與蓮花。儘管岡察洛夫與同伴們抱怨在新加坡逗留的時間太長、氣候太炎熱,似乎很慶幸能參觀了南生花園。他在新加坡篇章的結語是:「我到過新加坡,這使我高興。但我離開它,並不覺得惋惜。再讓我回到那裡,我一是不會心甘情願,二是只好屈從。」

本地歷史學者柯木林曾在《聯合早報》(2013年7月12日)言論版上發表文章《重建南生園芻議》,呼籲重建南生花園以作新加坡人文的景區,也同時緬懷胡亞基這位歷史先賢。他關懷的語氣正好說明了胡亞基與南生花園確是一段容易被人遺忘的歷史。

我在想:不如將胡亞基在新加坡園藝傳統里所扮演的先驅角色,以及他所建設美妙花園的事跡,編入「大自然中之城市」願景的敘述里,令國人不致忘記這位熱愛園林先驅的重要貢獻,尤其每當我們漫步於喧囂城市裡,沉湎於那難能可貴青蔥翠綠的環境中時。或許這樣會比重建一座難以複製的花園,更具歷史意義。

(作者曾任《海峽時報》雙語版主編、好藏之兼吳冠中美術館館長)