經常被譽為新加坡最後一個全職的宋谷帽手藝人的阿都·瓦哈(Abdul Wahab,左)與兒子Zulafadli。(蔡家增攝)

作者 葉孝忠

每次採訪與本地手工藝有關的內容,當訪談到了尾聲,問題就會自然地延伸到如何傳承、前景如何、打算什麼時候退休等問題。

或許我們已經預設了它不遠的未來只是一條只能看見落日的道路。我也預料到受訪者會告訴我聽過無數次的答案。

在獅城,如果有馬來同胞還戴著手工製作的宋谷帽(Songkok),那很有可能它就是在丹絨加東購物中心裡一家毫不起眼的商店裡縫製的。

丹絨加東購物中心裡的手工製作宋谷帽專賣店。(蔡家增攝)

阿都·瓦哈(Abdul Wahab),經常被譽為新加坡最後一個全職的宋谷帽手藝人。他在店裡和孩子Zulafadli 沒有停下手上遊刃有餘的針線,一邊接受訪問。

雖然他們都戴上口罩,但我可以在老者的眼睛裡看見笑容。那是一句我聽不懂的馬來語,答案應該是有點感傷的,比如做到不能做為止之類,但老者和孩子都笑了,笑著回答的。

阿都·瓦哈(Abdul Wahab)。(蔡家增攝)

笑聲中沒聽出無奈,像是接受未來一切的安排。正如他們在縫製宋谷帽前,就會說一句Bismillah後,一切就交給阿拉。如果不小心傷到手,也是阿拉的意旨。宿命論並不一定是悲觀的,而是教人坦然面對一切。

宋谷帽是流行於東南亞回教徒的傳統頭飾,在新馬稱為Songkok,在印尼則為「Peci」 或 「Kopiah」。

人們對宋谷帽的起源有不同的說法,由於宋谷帽的造型和土耳其毯帽(Fez)相似,因此一些人認為很有可能是由土耳其商人將毯帽帶到東南亞,並改良為現在所見的宋谷帽。

各式各樣的宋谷帽。(蔡家增攝)

有學者認為19世紀時,馬來蘇丹和鄂圖曼帝國的蘇丹關係密切,因此自然受到土耳其文化的影響。

1829年鄂圖曼帝國推行現代化,以氈帽替代頭巾作為軍人的頭飾,土耳其的男人也開始戴上氈帽。

1840年,一首馬來詩歌首次出現了宋谷帽,因此人們推測,宋谷帽是在1829至1840來到馬來半島。

新馬宋谷帽的造型為截錐體,也有各種色彩選擇,甚至能在帽子上加各種配件及圖案,但最受歡迎的款式還是以黑色絲絨為主。

最受歡迎的宋谷帽款式還是以黑色絲絨為主。(蔡家增攝)

造型雖然簡單,但宋谷帽是傳統馬來男子服裝搭配不可或缺的物件,一戴上人就顯得神采飛揚。因此在出席宗教儀式及隆重的婚禮和葬禮上,馬來人都會戴上宋谷帽。大馬皇家馬來軍團自英殖時期起就戴著宋谷帽至今。

然而,正如任何傳統手藝都抵不過機器的大量生產及低廉的價格,宋谷帽的手工業也在八九十年代逐漸沒落。

齋戒月是阿都·瓦哈「收成的季節」,生意會比平常翻好幾倍,甚至會有近1000個訂單,他們全家出動也做不來,好幾天前他們就暫停接單。

製作宋谷帽的基本材料。(蔡家增攝)

孩子們雖然都有自己的事業,但這時候全家人都會到店裡幫忙,除了手工宋谷帽之外,店裡還售賣傳統涼鞋(Capal)、配飾及服飾等。

這段時間,總會看見阿都·瓦哈和孩子們一起勞作。工作坊就在店鋪深處,縫紉機間歇性的咔咔聲混搭無聲的手縫,眼神是專注的。

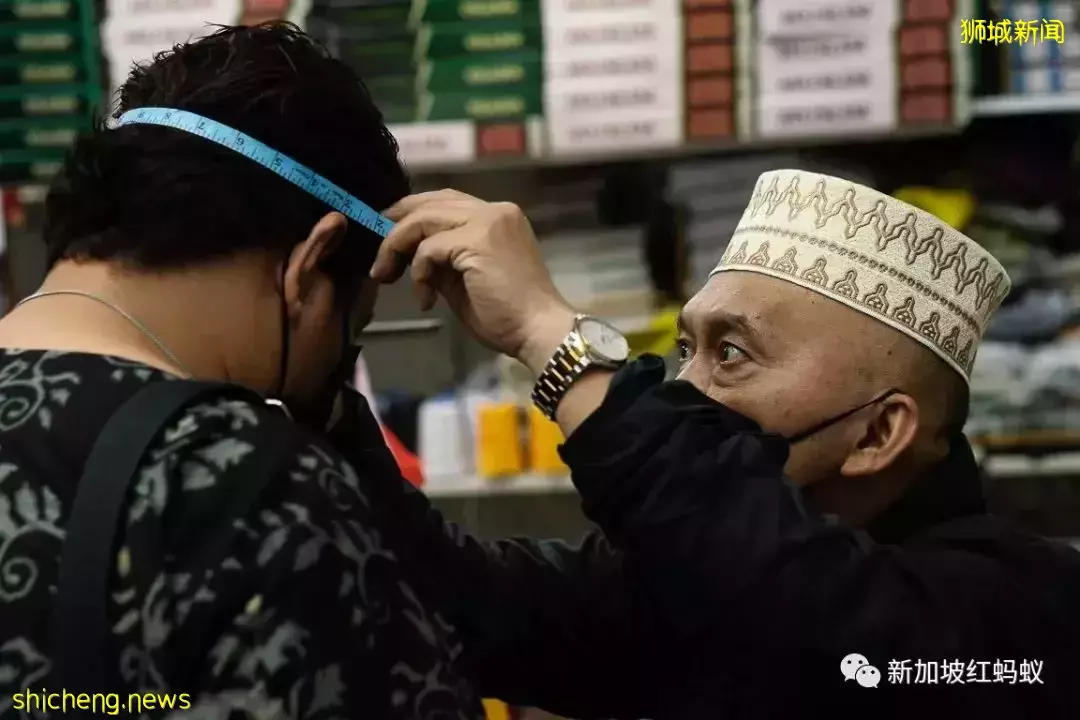

雖然工廠製作的宋谷帽比手工縫製的宋谷帽便宜將近10倍,但一些馬來同胞,還是願意在佳節期間花多一點錢,買個訂製的宋谷帽,其中一上門的客人就說手工製作的帽子和工廠貨不一樣,戴起來舒服也更好看,因為師傅是根據你的頭型等設計的。

師傅是根據頭型來設計宋谷帽。(蔡家增攝)

一頂手工宋谷帽價格約70新元,採用進口自美國的上等 絲絨 ,整個製作過程裁裁剪剪縫縫,大概需要一個多小時能完工。

手藝人的那一雙巧手,日以繼夜磨練出來的嫻熟,都不動聲色的展示在其成品的細節里。

「看見客人滿意的戴上宋谷帽,這帽子給他帶來的自豪感和笑容,然後告訴我這是他戴過的最舒適和漂亮的宋谷帽,這些快樂的客戶就是我的動力。」

阿都·瓦哈說。

(蔡家增攝)

阿都·瓦哈也和本地民間組織我的社區(My Community)合作,推出工作坊,向公眾介紹宋谷帽的製作過程及歷史等。阿都·瓦哈的太太Hjh Fadzilah說: 「然而本地人似乎不怎麼感興趣,來參加活動的反而不少是外國人。」

阿都·瓦哈的父親來自印尼,原本是一名三輪車夫,於70年代和阿拉伯街的師傅學會如何縫製宋谷帽,所以其產品商標都有一輛三輪車。

在那年代,子承父業天經地義。後來他們在芽籠士乃的巴剎開業,新加坡還有幾個傳統的宋谷帽裁縫師,現在都退休了,只剩下阿都·瓦哈還在堅守崗位,巴剎拆掉後,他們才搬到位於丹絨加東購物中心的現址。

作為新加坡最後一名手工宋谷帽師傅,他的壓力倒不是如何傳承下去,因為孩子們都掌握了這門手藝,也不是沒有願意支持手工宋谷帽的顧客。

(蔡家增攝)

「本地租金一起再起,在這個購物中心裡,租金也要5千新幣,要製作多少宋谷帽才能回本呢?」

租金永遠是本地小本生意的致命傷。

明年,丹絨加東購物中心就要進行為期三年的翻修,這個擁有37年歷史的購物中心裡有不少專為馬來族群服務的商鋪。

擁有37年歷史的丹戎加東購物中心將在2023年下半年展開翻新工程,現有租戶可以繼續營業至2023年6月。(海峽時報)

阿都·瓦哈一家人也說不準要搬到哪裡?

「到時候再想吧。」

眼神依舊專注於手上的帽子的阿都·瓦哈笑著說。

同樣在不停的工作的孩子不忘補充一句, 「翻新後如果租金更高,那麼我們也更難維持下去。」

建築可以拆除裝修,重新吸引人潮,但傳承三個世代的傳統手藝要如何翻新,才能在這個金錢至上的社會,繼續站穩自己,頂住頭上壓下來的一片天?