很久很久以前...

很久以前,新加坡一度被稱為 「水鎮」。

雖然有關新加坡最早的歷史記錄,因年代久遠而難以追溯,但公元三世紀的中國史料曾將其描述為 「蒲羅中」,即 「Pulau Ujong」,在馬來語中意為 「半島末端的島嶼」。到了公元 1298 年至 1299 年,首批移民落戶此處,並將城市命名為淡馬錫 (Temasek),爪哇語意為 「水鎮」。

公元 14 世紀,這個地理位置優越的小島被賦予新名稱。傳說,當巨港(即室利佛逝首都)王子山尼拉·烏他馬 (Sang Nila Utama) 某天外出狩獵時,看到一隻從未見過的動物。他認為這是一個吉兆,於是決定在這個發現動物的地方建一座城市,稱它為 「獅城」 或 「新加坡拉」 (Singapura),這個名字源於梵文中的 「simha」(獅子)和 「pura」(城)二字。

此後,古老的獅城相繼由五位國王統治。由於獅城位於馬來半島最南端,是海上航線的天然交匯點,因此很快就崛起成為繁榮的海上貿易中心,中國帆船、阿拉伯三角帆、葡萄牙戰艦和布吉縱帆船等都途經此地。

萊佛士效應

這座城市的戰略位置使其成為理想的貿易中心。

現代新加坡於 19 世紀建成,這要歸功於政治運動、貿易活動和托馬斯·史丹福·萊佛士爵士。

當時,大英帝國正在這片區域尋找一個港口,作為商船隊的據點,同時藉以遏制荷蘭的勢力擴張。新加坡當時已是馬六甲海峽極具發展潛力的海上貿易站,看起來正是一個理想的選擇。

1819 年 1 月 29 日,在蘇門答臘島擔任明古連(Bencoolen,即今日的明古魯 Bengkulu)副總督的萊佛士登陸新加坡。他很快就意識到這個布滿沼澤的海島發展潛力巨大,於是決定與當地統治者談判簽訂條約,將新加坡建設為海上貿易站。這座城市快速發展成貿易中心,吸引了中國、印度、馬來群島和更遠地方的移民前來。

在 1822 年,萊佛士實施了萊佛士城市規劃(又稱為傑克遜計劃),以解決殖民地越發混亂的問題。不同種族的居民被分隔居住在四個不同區域。住在歐洲人區 (European Town) 的居民包括歐洲貿易商、歐亞裔人士和亞洲富人,而華人則聚居在目前仍存在的牛車水 (Chinatown) 以及新加坡河 (Singapore River) 東南部。印度人居住在牛車水北部的珠烈甘榜 (Chulia Kampong),而甘榜格南 (Kampong Gelam) 則是移民新加坡的回教徒、馬來人和阿拉伯人的落戶之處。隨著多家主要銀行、商業社團和商會陸續在新加坡立足,這進一步鞏固了新加坡作為貿易中心的地位。1924 年新加坡和馬來西亞之間開通了一條堤道,將新加坡北部地區與新山 (Johor Bahru) 連接起來。

戰爭與和平

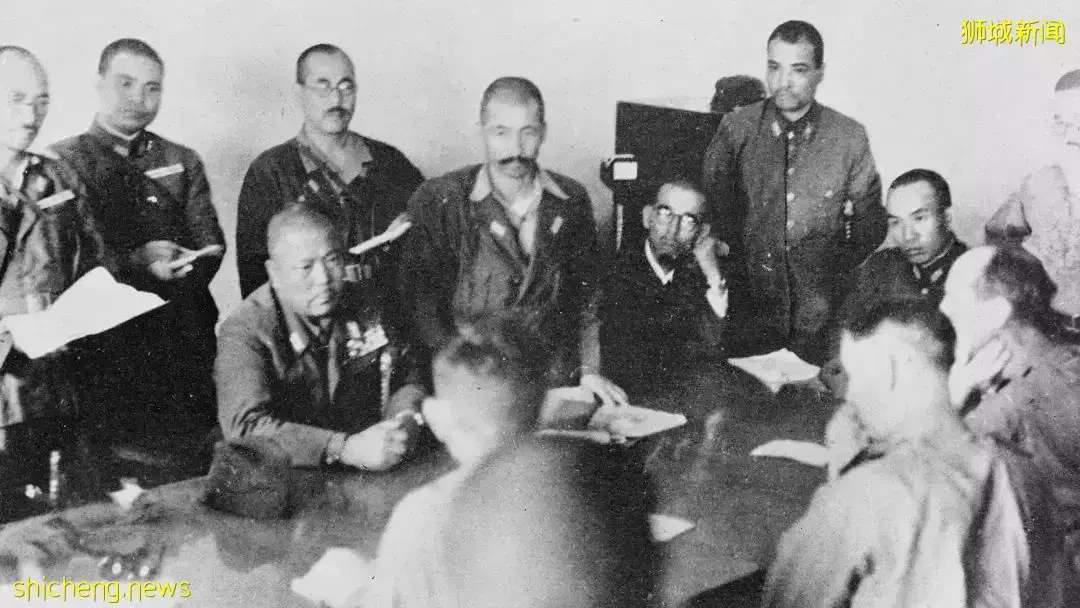

盟軍於 1942 年投降。

在 1941 年 12 月 8 日,日軍強行登陸馬來亞,而新加坡原本享有的繁榮也被第二次世界大戰中斷了。日軍從馬來亞北部進攻,讓原本以為要在南部海岸迎敵的英軍指揮官措手不及。儘管兵力占優,聯軍還是在 1942 年 2 月 15 日農曆新年那天向日本投降了。這是英軍歷史上最大規模的一次投降。這個海島曾被視為難以攻陷的要塞,後來被日本命名為 「昭南島」(在日語中表示 「南島之光」)。

1945 年日本投降後,英軍重返新加坡,英國殖民政府恢復了對檳城、馬六甲和新加坡海峽殖民地的統治,一直到海峽殖民地被解散為止。1946 年 4 月,新加坡成為英國直屬殖民地。

獨立之路

新加坡經歷了漫長的發展,才取得現今的成就。

1959 年,隨著人民自主意識的崛起,新加坡成立自治政府並首次舉行立法議會選舉。此次選舉中,人民行動黨 (People's Action Party) 以 43 席絕大多數議席勝出,李光耀 (Lee Kuan Yew) 當選新加坡第一任總理。

1963 年,馬來亞聯合邦、新加坡、砂勞越和北婆羅洲(今稱沙巴州)正式合併成為馬來西亞。這一合併的本意是促進更緊密的聯繫,然而事實證明合併沒有成功,不到兩年,就在 1965 年 8 月 9 日,新加坡脫離馬來西亞成為獨立自主的民主國家。

直至現在,新加坡市區內和周邊仍保留著不少多元文化、殖民地和戰時的遺蹟。您可以參觀博物館和紀念碑,或者選擇文化遺址觀光路線,展開一段穿越時光之旅哦。