在城中的不同角落,如果稍加留意,會看到不少向知名地標緻意的用心之作。

正是這些致意之作,帶著人們一步步走近這座新舊交融、東西薈萃的都會城市。

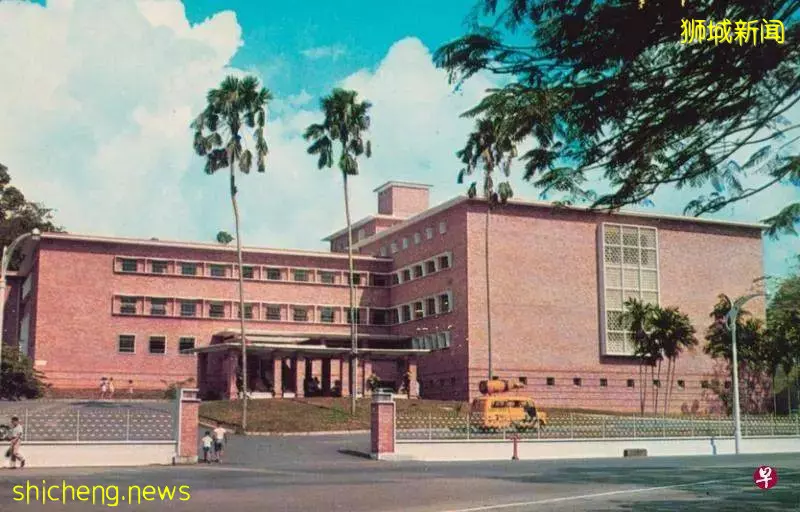

知名地標:史丹福路國家圖書館(1960-2004)

致意之作:原址建材——紅磚門柱與白漆鑄鐵圍欄

史丹福路舊國家圖書館建於1960年,是建國年代知名地標建築之一。

「我們塑建房屋,接著是房屋塑造我們」,這是英國前首相邱吉爾的一句名言。放在新加坡語境,或可加上一句:房屋即便消失了,它們仍在形塑著這個城市的記憶。今天的我有時懊惱自己與往日知名地標無緣一見,卻常常一轉身發現它們其實藏身在城中不同角落的致意之作里。

尋隱獅城,漸漸地會留意到,這個城市有很多向往日致意的方式。若說上回提及的設計靈感是受啟於歷史敘事的遙遠意象(見4月25日《早報周刊》),那麼今天說的,便是以原址的建築材料或元素,向知名地標緻意的暖心之作。

福康寧山東麓山腳有兩幢大型建築,一紅一白,紅的是國家圖書館,白的是國家博物館,背靠一片青翠山坡,頭頂上天空是那麼藍——這幅圖景,是1994年初到新加坡時見到的;這麼多年以後,當我想起那些午後,畫面里依然紅白相間,襯著翠草與藍天。

記得那時的圖書館裡總是很多人,卻又極安靜。抬眼望去,館內牆身、門廊和走道都以紅磚砌成,發散著一種溫敦潤澤的氣韻,能讓人忘記樓外的車鬧人喧。與紅磚圖書館的緣分不算長,剛好10年——2004年圖書館宣布遷址,讓路給新一輪市區重建。身邊不少朋友,到今天說起仍記得那些日子裡的不解和難過。那一年新加坡人以四種語文為史丹福路舊館寫下許多記憶和懷念,其中不少被選收在2004年出版的「Moments in time : memories of the National Library」(暫譯《流光瞬影:憶念國家圖書館》)一書里,書中圖片以紅磚色為主調,今天讀來仍能感覺到當年那份濃濃不舍。

圖書館搬到維多利亞街新址以後,有段時間史丹福路原址上綠茵覆蓋,只剩下一對紅磚門柱、一道白色鑄鐵圍欄依偎相伴有點孤清,頭頂上天空仍是那麼藍。2019年新加坡管理大學擴建工程終告一個段落,翁俊民基金會薈萃樓(Tahir Foundation Connexion)的落成,讓福康寧東麓山腳多了一個以深褐色金屬梁架搭建的巨型人造「山谷」,這頭連著史丹福路,那頭出去就能看到白色的國家博物館。

舊圖書館的兩尊紅磚門柱於2019年重現原址,藏身翁俊民基金會薈萃樓的金屬梁架「山谷「深處,無聲地向圖書館舊址致意。

有天穿越Connexion「山谷」,猛地看到兩尊紅磚門柱靜靜地立在山谷深處,後面伴著一道白漆鑄鐵圍欄,一時感覺如遇故人:噢,原來你們在這裡!在圖書館遷址15年後,見到熟悉的紅磚門柱和白色圍欄重現原址,無聲地向舊國家圖書館致意,心裡著實有一份牽動。

知名地標:史丹福橋(1956-1970年代初)

致意之作:原址建材——橋頭石墩

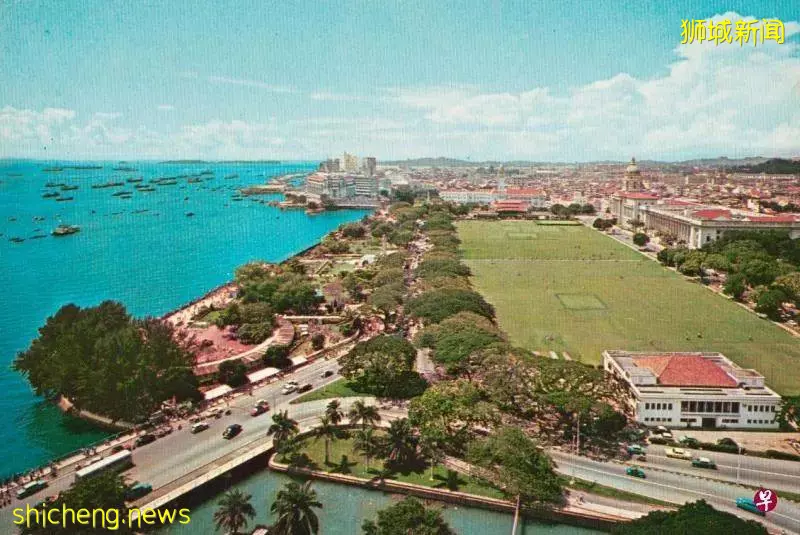

左下方是史丹福水道入海處,橫跨史丹福水道便是史丹福橋。今日填海後的濱海一帶,已完全改觀。(網際網路)

從舊圖書館原址沿著史丹福路向濱海方向走,來到與尼誥大道交界處時,你會見到林蔭道的兩旁各立著一個石墩型建築。它們長約3米,高約1.5米,外觀古樸無奇,旁邊也沒放說明牌,遠望只見石壁上各嵌著一塊橢圓形銅牌。

走近一點看清銅牌上的字樣,一塊是當年英殖政府的市政廳徽牌,另一塊上刻著「1956 Stamford Bridge」(史丹福橋)字樣。回去後查看了地圖資料、舊日記載,還有國家圖書館「Singapore Infopedia」(暫譯「新加坡資訊百科」)網頁資料,這才意識到那兩個貌不驚人的石墩,竟是舊日海岸線的一個重要定點:這裡曾是史丹福水道(Stamford Canal)的入海口,曾有一座史丹福橋橫跨水道。這是水道入海前的最後一道橋,而這兩個石墩便位於當年史丹福橋的兩頭。

圖中兩端,是史丹福橋留下的兩個橋頭石墩。今天兩個石墩中間是已加蓋的丹福水道,從這個角度可看見坐落於美芝路的日本占領時期死難人民紀念碑(Civilian War Memorial)。

如今史丹福水道仍在,從東陵一帶溪流的源頭,一路向南入海,流經烏節路、漢地路,不過多個地段已加蓋而成寬敞林蔭走道。不久前一個雨後放晴的早晨,我們重回史丹福路與尼誥大道的交界處,只見兩個古樸橋頭石墩隱在林蔭道邊的樹叢中,無聲地保持著致意的姿態。

舊圖書館大堂的粉紅色馬賽克瓷磚圖案,也移到新館,鋪在館外一側的入口處。這幅圖案有何寓意,是否與舊館前身的聖安德烈學校有關?

知名地標:加冷煤氣廠(1862-1998)

致意之作:原址建材——儲氣庫鑄狄托架

加冷煤氣廠遠景。

離開市中心,來到加冷河畔公園(Kallang Riverside Park),這裡曾是「火城」——加冷煤氣廠的所在地。據說當年加冷盆地的居民終日可望見冒著火的煙囪,周邊工業也都跟「火」有關,加冷也因此得名火城。

據公用事業局1982年出版的「Kallang Gasworks 1862-1982: 120 Years of Town Gas Supply」 (暫譯《加冷煤氣廠1862-1982:120年城市煤氣供應簡史》)的介紹,建於1862年的加冷煤氣廠是當年東南亞最大的煤氣廠,建國後的1966年首次轉而採用更潔凈的原料生產煤氣。

今天的加冷跟「火」沾不上邊,河畔公園反倒是風爽水涼,河上常年做的各類水上運動訓練。很多人喜歡到加冷河邊跑步,我們也常來這裡散步看風景,每次來都會去探望一大一小的兩個致意之作。

煤氣廠於1998年退役後,原址成為加冷河畔公園的一部分,第三號儲氣庫鑄狄托架也站在公園一角,向當年的「火城」致意。

大個子的致意之作,是一個以八根鑄鐵支柱撐起的涼亭式構架,遠望也能感受到一種獨特的氣勢。旁邊一塊解說牌上寫著,這個鑄鐵構架是當年煤氣廠三號儲氣罐的托架(gasholders)。煤氣廠於1998年正式退役後,這個托架留了下來,成為公園裡一個永久裝置,默默地向地標「火城」致意。

以煤氣廠建築材料製成的雕塑作品「加冷精神」,立於哥羅福橋(Crawford Bridge)附近的悟槽河邊。

小一點的致意之作是個雕塑作品,以煤氣廠的金屬建築材料製成,取名「加冷精神」(Spirit of Kallang)。這個名字倒是惹人好奇:何為「加冷精神「?雕塑基座上的藍色說明牌,給出這樣的定義:「(它的)設計概念凸顯了新加坡早年開拓者刻苦耐勞的精神。他們當年艱辛勞動,為的是讓子孫後代能過上更好的日子。」

知名地標:新加坡國家劇場(1963-1986)

致意之作:原址建築元素——藝術裝置「國家劇場@50」

位於福康寧山西麓山腰的國家劇場於1963年開幕,是建國年代的地標建築之一。

福康寧山西麓山腰,立著一個4米高的藝術裝置,它的五角菱形立面設計,讓人們一眼就能認出是來自當年的國家劇場。這片山坡很少人上來,隔著一條窄路便是熱鬧的朱比麗花園(Jubilee Park),對比之下這裡更顯幽清。

我們很喜歡這個藝術裝置,散步時會特意彎過去看看,尤其是在有月光的晚上。燈火與月光交映下,這個絳紅色基調的藝術裝置被罩在奇妙暈圈之中,遠遠望去讓人恍惚。此時夜色更涼,靜如止水。

建築歷史學者賴啟健博士設計的「國家劇場@50」裝置藝術,白天和夜晚給人不一樣的感覺。

這個藝術裝置的設計人,是建築歷史學者賴啟健博士(Lai Chee Kien)。2013年新加坡舉辦藝術雙年展,那年恰是國家劇場開幕50周年紀念,賴啟健於是以這個作品參展,為之取名「National Theatre@50」(國家劇場@50)。今天這個藝術裝置已被永久安置於福康寧山山腰,面向著里峇峇利路和登路的交界處——這恰是當年國家劇場所在的位置和面向。

值得一提的是,從事建築的人,對建築設計的每一個詮釋都很嚴謹。說到國家劇場的立面設計,賴啟健一再強調「五星彎月」說法是人們的誤解。2016年他為國家劇場建築師黃匡國(Alfred Wong)編撰了一部回憶錄,名為「Recollections of life in an accidental nation」(暫譯《意外之國笑憶人生》),書里曾特請黃建築師談談當年國家劇場的設計和建造細節。

黃氏回憶說,國家劇場的設計之所以採用菱形支撐結構,一是為了平衡懸桁式劇場屋頂,二是為了設計美觀的考量;而劇場立面選擇以五個菱形圖案來呈現,同樣是為了視覺美感,與五星無關。

那麼,劇場前面的那道彎月形噴泉呢?據建築師的回憶和賴啟健的研究,國家劇場的原設計中其實並無噴泉,那道彎形噴泉是後來國家噴泉計劃的產物,建成時國家劇場開幕已近三年。

自新加坡於1959年取得自治,1960年代的整整10年里,有多個國家級建築地標相繼建成開幕,其中包括國家圖書館(1960)、國家劇場(1963)、新加坡大會堂(1965)等。時至今日,建國時代的知名地標大多已走入歷史,殊不知亦借著後人設計的致意之作,留在了屬於它們那個年代的城市符號之中。

尋隱,便是在舊景與新貌之間、在消失與重現之間,一次次不期而遇的驚喜與恍悟。

文:章星虹