10月10日是世界心理健康日,這個一年一度的「節日」今年尤其受到關注。

從國際市場研究機構益普索(Ipsos)當天發布的最新數據看來,新加坡人的心理健康再次亮起了紅燈。

每四名35歲以下的新加坡年輕人當中,就有一人「曾經至少一次認真考慮自殘或自殺」。

這項網上問卷調查今年7月在31個國家展開,參與的1000名新加坡人年齡介於21歲至74歲。

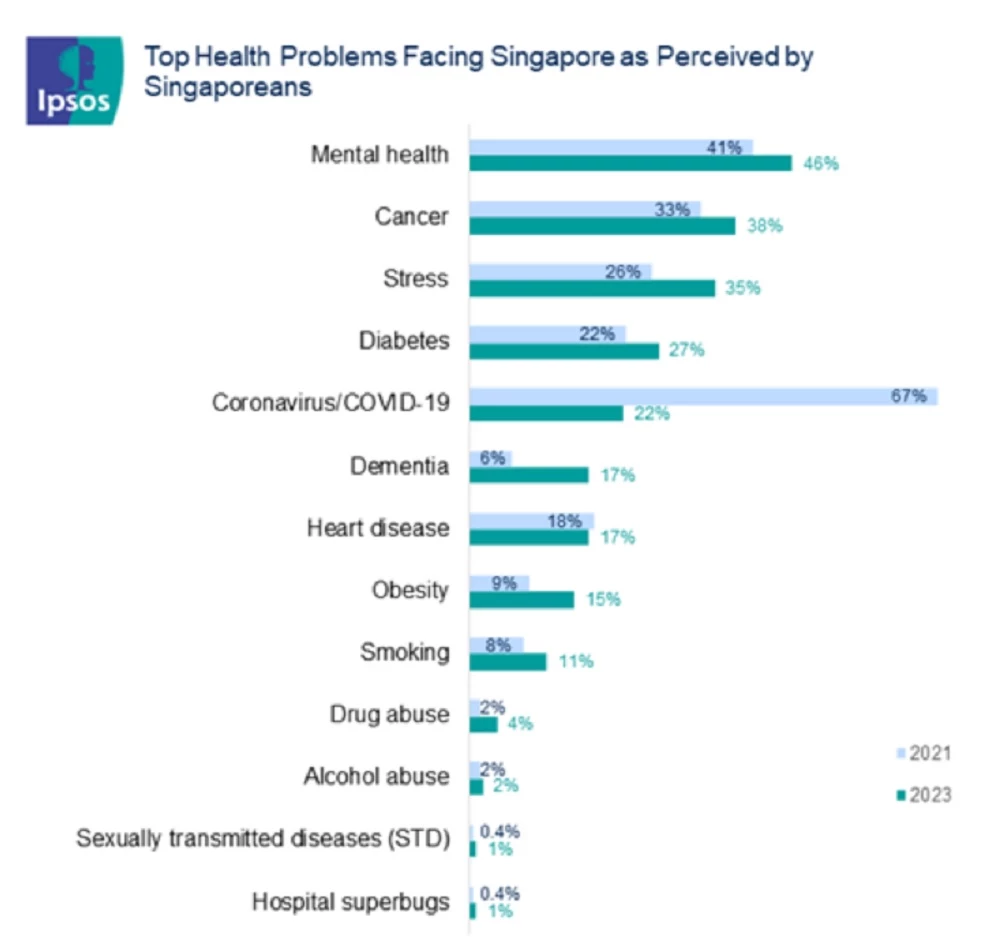

調查列出了13個常見的健康問題,包括癌症、冠病、肥胖、失智症和糖尿病。

46%的受訪新加坡人把心理健康視為新加坡目前面臨的頭號健康問題,比起2021年的41%增加了五個百分點。

2021年排在首位的冠病(67%),隨著疫情趨緩,掉到了第五位(22%)。

選擇癌症的受訪者,則從2021年的33%增至38%。

(益普索)天天感到絕望 影響日常生活

人生在不同階段都會面對壓力,各年齡層面對的壓力來源也不同。

學生有學業的壓力,在職場打拚的人有工作及家庭的壓力,年長者則面對孤獨無助的壓力。

調查發現:

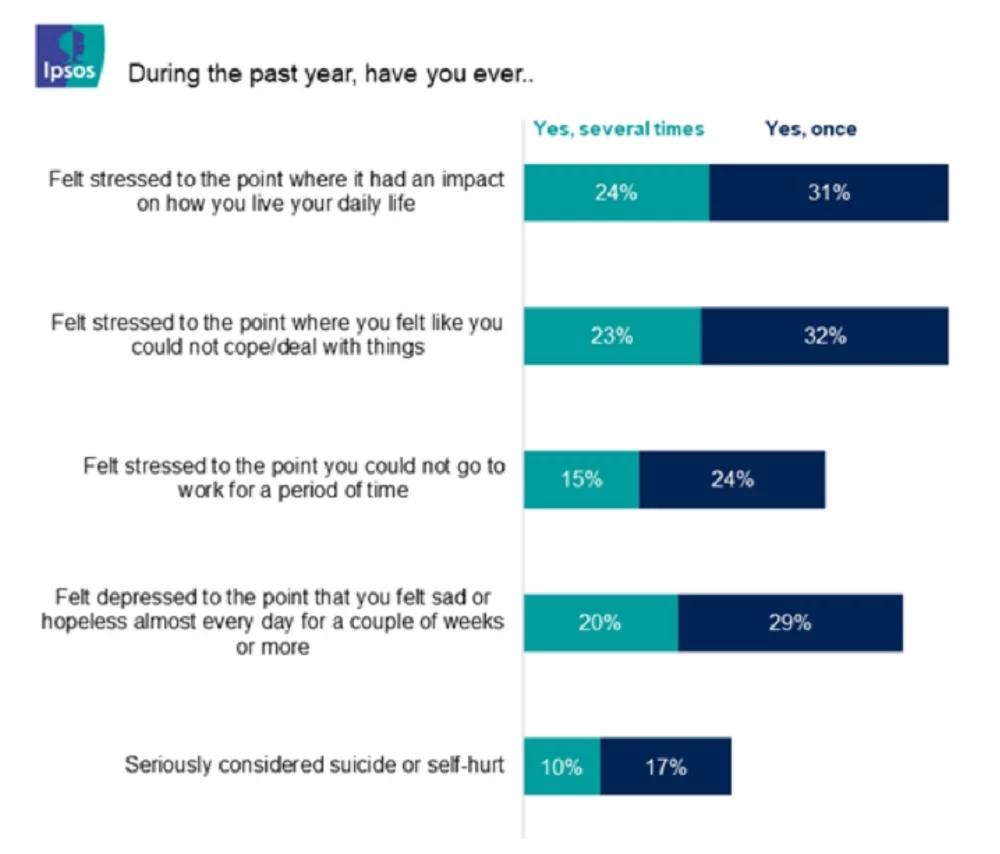

近四分之一的受訪新加坡人,過去一年曾經數次因壓力太大影響到日常生活,甚至覺得無法應付。

更堪憂的是,近半數曾經幾乎每天感到難過或絕望,而且持續長達兩個星期或更久。

(益普索)

臨床心理學家Timothy Singham接受《今日報》訪問時直言,對調查結果「不感到意外」。

據他觀察,所有年齡層對心理健康服務的需求都在今年急劇上升,青少年尤其如此。

曾在心理衛生學院擔任緊急與危機護理部門主任的精神科醫生黃偉立說,隨著心理健康知識普及化,不少青少年也開始轉向社交媒體自行診斷,一有任何疑問就諮詢「谷歌醫生」(Dr Google)。

「不過,並非日常生活中的每件傷心事都是心理健康問題,有時只不過是經歷了一段艱難時期。」

覺得心情鬱悶,就看看窗外的風景,但千萬別跳下去。(海峽時報)

黃偉立提醒,上網自行診斷或許能讓青少年鬆一口氣,但當中也有一些潛在「陷阱」。

如果曲解了症狀,或過度解讀正常的情緒反應,反而會造成不必要的焦慮,延誤了尋求專業治療的時機。

杜克——新加坡國立大學醫學院和心理衛生學院今年4月的一項研究顯示,抑鬱和焦慮症狀每年可能給新加坡經濟帶來157億新元的損失。

是缺乏討論 還是不願討論?

衛生部長王乙康上周在新加坡心理健康大會上說,雖然年輕一代沒經歷過戰爭和動盪,但他們正面對另一種壓力和焦慮。

「他們在試圖理解並應對快速變化的世界、快節奏的生活,以及學校和工作場所的激烈競爭。他們也在社媒上遇到困難,因為社媒正在重新定義社交互動的開展方式。」

在學校面對學業壓力,出了社會又要面對職場壓力。(聯合早報)

由政府成立的心理健康跨部門工作小組,在上周出台了首個全國心理健康戰略,從預防和治療兩個角度出發,涵蓋社區、學校和工作場所。

領導工作小組的衛生部兼通訊及新聞部高級政務部長普傑立醫生說:

「有心理健康需求的人未必患有疾病,但他們也需要援助。」

政府最遲會在2025年成立全國心理健康辦公室,監督這個全國戰略工作的執行,以及規劃心理健康護理的未來發展。

儘管如此,調查卻顯示,仍有超過半數新加坡人認為,心理健康課題在新加坡缺乏討論,即使有討論也未能產生正面變化。

調查也發現,人們遇到心理問題時,不尋求專業幫助的主要原因有三:

費用昂貴、不願與陌生人討論個人困難、認為自己可以克服問題。

自殘是無法解決問題的。(新報)

在新的全國心理健康戰略下,分級護理模式將根據心理健康問題的嚴重程度,採取不同的介入及援助方式。

例如,患有輕度至中度心理健康問題者不必到醫院,在社區內的全科診所和綜合診療所就能獲得照顧。

希望這樣做有助於消除社會對心理疾病的偏見和負面看法,讓患者不必再擔心被貼上異類標籤而諱疾忌醫。