很多人沒想到,有生以來第一次踏上中國這片土地,竟是為了與敵人做生死搏鬥。

他們也沒想到,十停當中,只有三停最終能回到父母妻兒的身邊。其他人則永遠留在了那既熟悉又陌生的土地,再也沒有回到生我養我的南洋。

更沒想到的是,在「回國」支援抗戰的這些人當中,有些根本不是中國人,而是馬來人、印度人。他們甘冒戰死風險,千里迢迢去到中國,是為誰而戰?又是為何而戰?

35歲情報員壯烈犧牲,他為了誰?

帶著這個疑問,我們一起穿越回1937年。

二三十萬民工修路

1937年,七七盧溝橋事件後不久,日本開始封鎖中國沿海各省,英美等國和海外華僑再也無法向中國供應軍需和戰略物資。中國只好在西南大後方開闢從往返雲南和緬甸的運輸線,即為滇緬公路。

滇緬公路的建造動用了二三十萬民工,大部分是居住在附近的少數民族,幾乎完全依靠人力和最原始的工具如鏟、鋤頭等來完成這偉大的工程。據估計,約有二三千名路工在築路過程中死於意外,或為山崩所埋,築橋時不幸掉河喪生,或為疾病而亡。

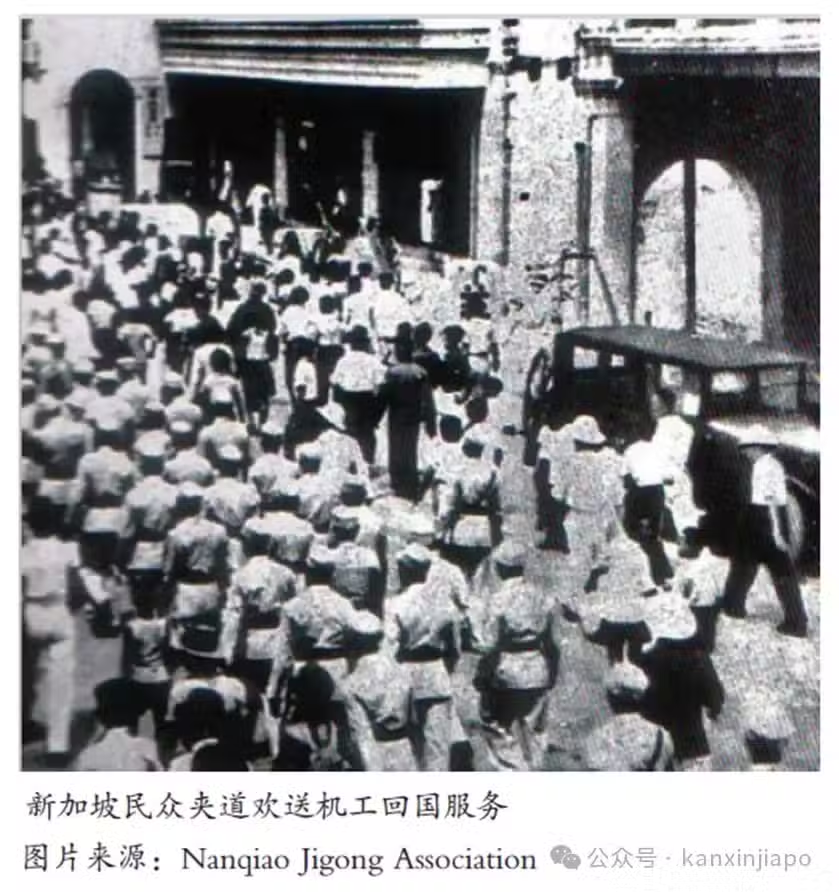

1939年,當中國急需大量司機和修理技工之際,在南僑籌賑祖國難民總會主席陳嘉庚的號召和領導下,3200餘名南僑機工熱烈響應,分九批回國,來到滇緬公路支援抗戰,為抗日救亡事業作出極其重大貢獻和犧牲。

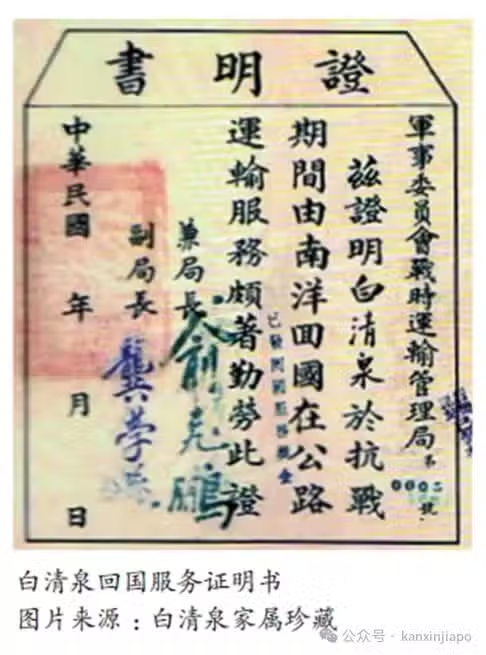

首批回國服務的機工來自新加坡和馬來亞的峇株巴轄兩地,共計80名,隊長為廈門籍貫的白清泉。抗戰之後,他回到新加坡,後來成立了大華醬油這個品牌,也在新加坡廈門公會擔任多年的要職。

跟中國有關的一條奇葩新聞

郁達夫說:「這些勇士誓死爭取民族的自由與獨立,代表了中華民族的正氣,證明了我中華民族決不做亡國賤奴的民氣。」

許多機工雖是華僑,但在南洋土生土長,這是他們第一次到中國。抵達昆明之後,軍訓是機工全面投入抗戰救亡工作的第一步。訓練課程包括軍事常識、政治常識、駕駛與修車技術及步兵操練等。對過慣自由舒適生活的機工,軍令如山,講究紀律的軍訓生活是一種考驗與磨練。

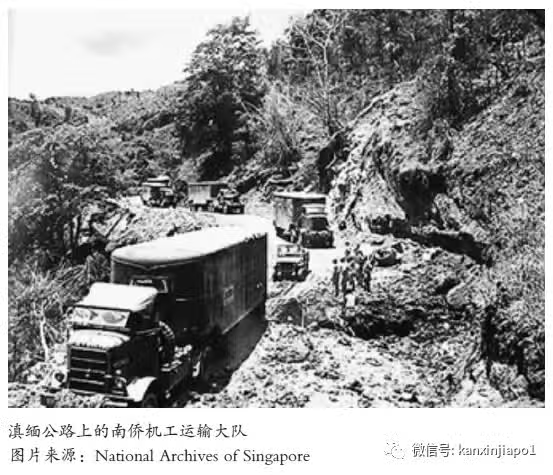

南僑機工受軍訓完畢後投入服務,由緬甸把軍火,如火藥、子彈、槍炮、配件、汽油及醫藥等,運到昆明、貴州、重慶、廣西等西南大後方。

隨時可能連車帶人滾到山下

據倖存的機工回憶,卡車整天在荒山奔跑,越過一道山,又是一道山,又是一道山,層巒疊峰,好像永遠走不完似的。如果精神差一點,眼睛看不准,隨時便有連車帶人滾到山下與河中的可能,而這些山之高、河之深,用機工的形容詞,是「初一跌下去,十五未到底」。

卡車常常是數百輛一起出發,像一群灰色的甲蟲,在高山里悄悄地爬著。機工在緬甸和雲南的一些地方有宿舍,有些是用竹子搭蓋的,有些是廟宇改造的。但是,機工們通常不睡在宿舍里,而睡在車廂里。這是因為如果所載的軍火沒有卸,他們夜裡必須照顧軍火。如果軍火已卸,他們也得防備零件被偷。

上山要一天半下山也要一天半

由昆明到臘戌來回,需要兩星期時間,若由貴州經貴陽到重慶,來回一趟需時一個月左右。滇緬公路多高山,上山一天半,下山也要一天半。在滇緬公路上開卡車,技術要好才行。

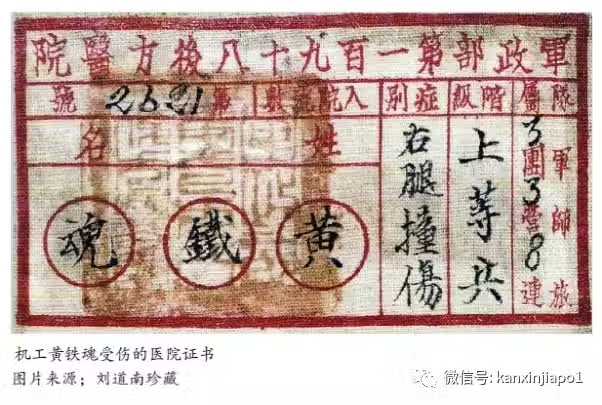

據機工回憶,「技術熟練的才能當一等駕駛兵,技術差一點的,就列入二等或三等駕駛兵。華僑機工差不多都是一等駕駛兵。而『辣椒兵』(華僑稱呼外省人的外號)卻幾乎全是二三等駕駛兵!」

機工的駕駛技術雖然好,但「滇緬公路之險峭,眾皆知悉,那彎彎曲曲的道路,若有差錯,就會連人帶車跌到那深邃莫測之山谷里,就是連最後臨死的掙扎也來不及了而粉身碎骨了。」

機工回憶當年初次在滇緬公路開車時寫道:「路勢險惡異常,黃泥小徑的旁邊,一望儘是無底的深淵。在剛坐上那輛三噸半重的大貨車,手握住方向盤的時候,實在有些提心弔膽。因為怕翻車,所以車途中需要互助,故七部車分為一班,三班為一隊。順著山勢,我們一行人,把車駕得如一條長蛇般的便出發了。」

日軍戰機低飛掃射

老機工白清泉回憶起當年那段在滇緬公路出生入死的運輸生活時,激動地說:「三年六個月,我們沒有在宿舍睡過,除非生病了,住醫院才有床。每人都帶行李在車上睡。「

他說,當時,每天出發時都帶炊事兵,到了站點就在路邊燒飯。車上帶乾糧、菜、油、肉。到每一站,不夠再補充。有時運軍火由緬甸到昆明、貴州、重慶、廣西、西南大後方,每天行動按軍事管理,組織非常嚴密。收貨、車據,如少一箱子彈要受軍事處罰,非常嚴格。」

他說:「有時在高山拋錨,吃乾糧,在山邊找木材,撥點汽油,燒水解渴。有時過三天五天都不一定。如果遇到高山泥崩,兩邊都不能通車,拋錨二三天是常事。有時日機突襲,低飛掃射,機工馬上把車停下來,人靠山邊躲起來,用泥土把反射的車燈和玻璃加以塗擦,再用樹葉掩蓋車身。這些都要有軍事常識。」

白清泉所描述的遭日機轟炸和機關槍掃射以及在山路車子拋錨、露宿荒野都是每個機工都有的經驗,也成為機工的共同記憶。

準備做」山大王「

雲南雨季常造成山崩,車壞橋斷,使得交通中斷,機工不得不露宿荒野,機工戲稱為做「山大王」。

一名由新加坡回去的少年機工陳恩仁也有做過13 天山大王的經歷,令他畢生難忘。當時他是駐遮放的第13 大隊的一個班長。

他回憶說:「那一次,一百多輛車從遮放出發,走到離芒市一二十里的地方,忽然發覺前方的橋斷了,我們的車停下來,大家都很著急,進不得,退也不能。路太小無法轉彎。我們希望交通部趕快派人來修,可是那時是雨季,橋一時無法修好。我們知道絕望了,準備做山大王。」

他說:「我們沒有帶米、帶鹽,只好向老百姓買點飯。一百多人在荒山要找飯吃真不容易。我們要跑幾十里路才能找到一頓飯吃。因為車上有軍火,不得有半點差錯,所以一百多人要分幾次出去覓食。因為種種困難,我們一天只吃一頓飯。雨下個不停,白天愁坐在車頭,夜裡也睡在車頭裡。

陳恩仁說:「當我們聽到橋修好了,我們像脫了籠的鳥,像得到大赦的囚犯。我們的機工同志幾乎半數以上都做過山大王。成群的還不算苦,一個人才要命。要看車,又要找食,冷冷清清在山裡住他三天五天,你道那滋味是怎樣的?」

馬來人和印度人

回國服務的機工中也有印度人和馬來人。其中一個名叫」班邑「的印度人,甚至取了華人名字「王亞龍」。其實,王亞龍是他最要好的朋友的名字。為了到中國當機工,班邑便借用了」王亞龍「這個名字。

王亞龍是十一大隊的分隊長,可見頗受器重。他鬍子颳得光光的,會說閩南話、廣東話和華語。他名片中間寫「王亞龍」,下面是「印度班邑」。

王亞龍在隊里很能獲得上下層的好評。據機工李順安回憶,王亞龍肯干、苦幹,有一次,路坍下來,大家都懶洋洋不大理會,獨有他拚命掘土鋤路,「是中國人最好的友人」。

南僑機工里也有馬來人,名叫馬加森,他對當時在雲南的國軍長官的傲慢態度極表不滿。

馬加森雖是司機,更像是武士。機工李順安回憶,當時下關站的徐站長常遣派馬加森捉那些前來車站偷東西的人,他十分勇敢而且動作迅速。

在那個年代,會開車的人不多,會修車的更少,他們本來在南洋領著比普通人優渥的薪水,但毅然回國服務於抗戰事業,領的津貼只有原本薪水的三分之一。天下興亡,匹夫有責,華僑回祖國支援抗戰,理所當然,但是,為何印度班邑、馬加森也冒著生命危險前去中國支援抗戰?

他們的祖國在哪裡?他們為誰而戰?

歡迎出席7月27日下午的講座,我們一同來探討。

ABC丨編輯

KS丨編審