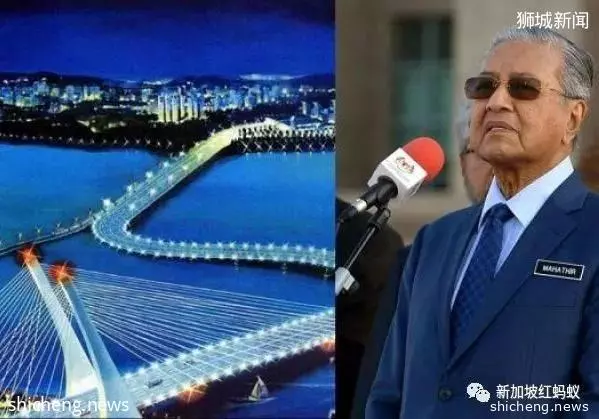

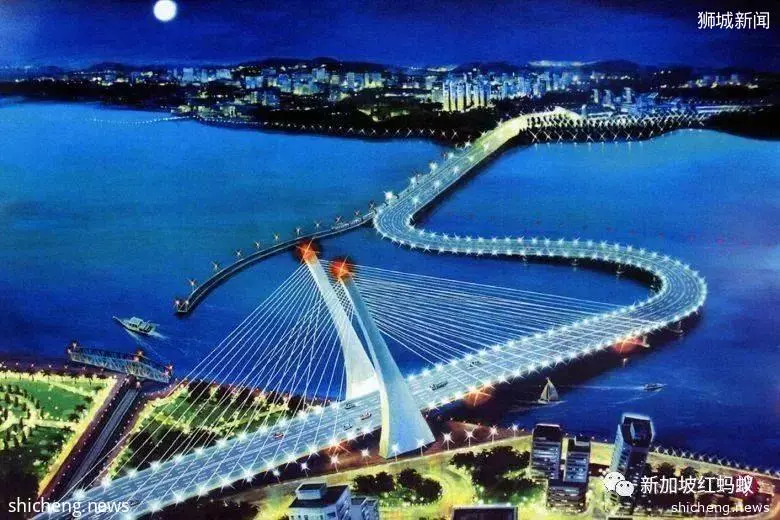

馬國首相馬哈迪一直鍾情於興建銜接新加坡和柔佛新山的彎橋。(網際網路)

作者

木棉樹

讓新加坡極度「感冒」的馬來西亞首相馬哈迪第二次上任後,首次官訪馬來西亞,焦點當然是老馬到底和李顯龍就什麼事情展開談判,除了水供,新馬通道肯定是另一焦點。

李顯龍總理(右)和到訪的馬國首相馬哈迪於本月12日在總統府會面。(海峽時報)

被認為是回鍋圓夢的老馬既然已經著手打造第三國產車,曾因另一寶貝計劃而和前兩任首相納吉以及阿都拉鬧翻的彎橋計劃,怎麼可能不做?

馬哈迪強調,自己是基於新柔長堤過於擁擠,才提出建造連接兩國的新橋計劃。他說:「可是我想新加坡和馬來西亞之間的交通流量正持續增長,我們需要(多)一座橋。你看看檳城,建了一座橋後,現在增建一座,還要建隧道,新加坡比檳城大多了,交通流量更高,所以我們需要更多的橋,不只是多一座,讓更多的橋去連接不同地點。」

姑且不論老馬的言外之意是把第三橋建成「彎橋」,還是把新柔長堤改成彎橋後另建第三橋,彎橋一事在馬國朝野引起不少議論,反對黨當然炮轟希盟不能為了圓老馬之夢而砸錢建彎橋,而且不是一直喊國庫空虛,為何還花錢建橋。

銜接新加坡和柔佛的新馬彎橋構想圖。(早報網)

至於希盟領袖,民行黨柔佛州主席劉鎮東告訴媒體,目前兩國更需要想辦法讓雙邊通關順暢,而不是興建彎橋。「當務之急是要確保雙邊通關更順暢,確保人流量有更好的控制,可以考慮的方案包括儘快完成新柔地鐵(RTS)計劃、探討第三橋計劃或更好的步行模式等,但不是建彎橋。」

每天40萬人通關 堵塞問題日益嚴重

每天往返新山和新加坡的人非常多,新柔長堤經常出現長長的車龍。(聯合晚報)

根據移民與關卡局提供《聯合早報》的資料,每天至少有40萬人利用長堤和第二通道;到了學校假期和公共假期,每日通關人數可多達43萬。據有關當局了解,這個數字近年沒有顯著改變,過關時間亦無顯著增加。

這對每天得塞車通關的人來說,恐怕不太能苟同。最好笑的是,有關當局只要被問到關卡塞車問題,肯定以兀蘭關卡是全世界最繁忙的關卡之一,要嚴密安檢,避免不法之徒有機可趁,否則後果就不堪設想等為由,希望通關者能體諒之類的。

通關流量大,那就想辦法解決,新馬兩國相繼推出高科技的自動通關係統,還有彈性化調配人手等方法,希望能改善通關速度。效果如何?筆者只是更常看到堵塞新聞,且由自動通關係統出現間歇性緩慢所造成的堵塞還真不少,就算是非繁忙時段也照塞不誤。

無法解決現有問題 第三橋作用打折

兩國雖通過提升「硬體」(hardware)和「軟體」(software)來舒緩通關問題,但卻忽略了「心件」(heartware),也就是用心做好每一件事情或做事要有效率。

經常通關的人應該對一些值班官員在滑手機、在聊天,或者心不在焉等不陌生?他們可以隔著櫃檯交談,或者某同事經過也可以聊個不停,有的會拿著你的護照毫無動作,還真不知對方到底在幹嘛。

應通過「心件」來舒緩通關問題。(網際網路)

或者是通關櫃檯沒全部開放,甚至只開放幾個櫃檯的情況也不時遇上,官方說法是因人手吃緊,得彈性調動,因此非繁忙時段較少櫃檯開放。

因種種問題無法獲得足夠人力資源下,彈性安排人手是必需的,但官員的素質和辦事效率卻成了關鍵。這樣的工作態度,就算全部櫃檯都開也難解決通關緩慢的問題。當然,這只是小部分的害群之馬,但一粒老鼠屎,壞了一鍋粥。

官員素質和辦事效率才是關鍵

在當局希望通關者體諒他們面對人手短缺,或者每天得應付高流量通關者等挑戰,但是否也應該體諒通關者的心情呢?若你說馬勞選擇通車上班就得承擔通關緩慢的風險,那在他們只想儘快回家,塞了良久之後終於到了櫃檯,卻看到這樣的情況,或者官員臉黑黑、用眼角看人的模樣,還真的能體諒嗎?

一次曾開玩笑地問官員為何還沒好,對方回答說電腦很慢。那是否就是非戰之罪?這就和提高安檢導致通關時間較長是一樣的,安檢很重要,絕對不能為任何情況而妥協,但當中是否存在「心件」因素,是否有更有效率的安檢方式?

第三橋等於多了一個通關選擇,地理位置當然會影響使用者的意願,但還是能舒緩兀蘭關卡堵塞問題。問題是如果電腦系統還是間歇式緩慢,執勤官員繼續聊天、滑手機,人手短缺問題無法解決,就算有了第三橋,舒緩堵塞的效果恐怕得打折吧?