新加坡國立大學的研究人員近日設計了一種名為單端粒絕對長度快速分析(STAR)的新方法,能夠快速測量端粒的絕對長度。

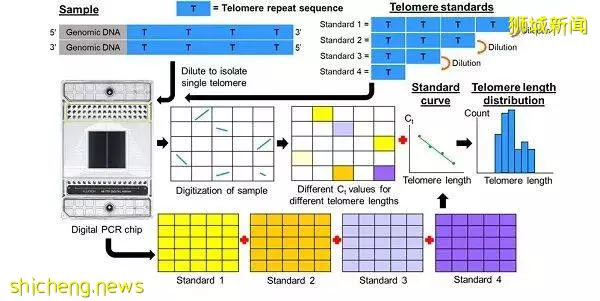

圖1. STAR分析的流程(圖片來自原文)

端粒長度的異常往往與多種衰老相關疾病有關,比如糖尿病、神經退行性疾病和心血管疾病,還與多種癌症的預後相關。目前,測量端粒的金標準方法需要大量的起始DNA,而且操作繁瑣,不適合臨床使用。

新加坡國立大學的研究人員近日設計了一種名為單端粒絕對長度快速分析(STAR)的新方法,能夠快速測量端粒的絕對長度。他們在《Science Advances》雜誌上報告稱,該方法準確靈敏,並且能夠測定癌細胞中的染色體外端粒重複序列(ECTR)。

「我們希望這種簡單而全面的檢測方法將被廣泛地採用,作為端粒檢測的標準方法,」研究人員在論文中寫道。

研究人員指出,評估端粒長度的現有方法存在缺陷。例如,基於Southern blotting的末端限制性片段(TRF)分析一直被認為是端粒測量的金標準方法,但因太過繁瑣而不適合臨床使用。此外,實時定量PCR分析只能提供端粒長度的相對測量值,而螢光原位雜交只能評估處於分裂中期的積極分裂細胞。

他們此次開發的STAR方法是利用數字PCR技術對樣本進行分液,然後在納升級區室內測定端粒重複序列的長度。在此過程中,他們採用Fluidigm的48.770數字晶片和Biomark HD系統(48.770代表可運行48個樣本,每個樣本分成770小份進行數字PCR分析)。

PCR擴增導致PCR產物的增加與端粒重複片段的初始長度或拷貝數成正比。PCR產物的增加體現在螢光強度的變化中。通過對螢光信號的實時監測,研究人員可捕獲產物變化。

此外,他們還用EvaGreen染料來取代經典的SYBR Green I染料,並對退火溫度和引物濃度進行了調整。同時,為了測定端粒的絕對長度,他們利用已知長度的合成端粒生成了標準曲線,並根據該標準曲線來計算其他端粒的長度。

研究人員利用一組癌細胞驗證了STAR分析,並與TRF和其他方法的結果進行了對比。他們報告稱,通過STAR分析測得的端粒平均長度與金標準的TRF方法高度相關,這表明STAR分析是測量端粒絕對長度的可靠方法。而且,處理時間減少了三個小時。

之後,他們又利用STAR分析來定量染色體外端粒重複序列,這是癌細胞的一種特徵,它利用同源重組機制來維持其端粒。他們對四個兒科的成神經細胞瘤樣本進行了分析,發現兩個樣本呈陽性,兩個樣本呈陰性,與其他研究的結果一致。這表明腫瘤實驗室可採用STAR分析來確定端粒的維持機制。

「隨著臨床實驗室廣泛採用數字PCR檢測方法,並引入商業化的高通量數字PCR平台,我們希望STAR分析可成為測定端粒長度的新模式,」研究人員在文中寫道。

參考文獻

Massively parallel single-molecule telomere length measurement with digital real-time PCR