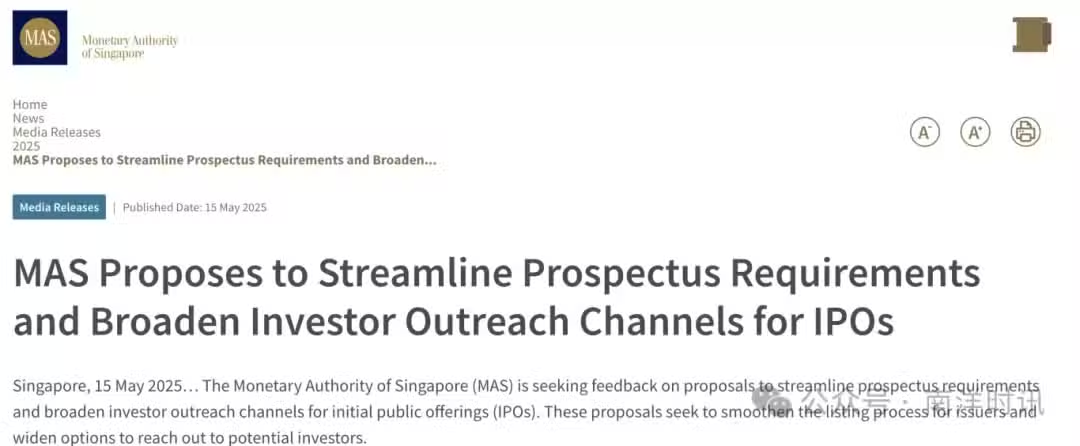

新加坡金融管理局(MAS)與新加坡交易所監管公司(SGX RegCo)於 5 月 15 日聯合發布公共諮詢文件,宣布啟動上市機制重大改革,核心目標是從 「審核為基」 轉向 「披露為基」,以縮短企業上市周期、降低合規門檻,吸引更多國內外企業選擇新加坡交易所(SGX),助力企業更高效登陸資本市場。

這一改革被視為新加坡強化國際金融中心地位、應對全球資本市場競爭的關鍵舉措。

核心改革:簡化流程 降低門檻

此次改革聚焦三大方向:

◎ 簡化招股書要求

未來招股書將聚焦關鍵信息,減少冗餘披露,要求發行人突出對投資者決策最具實質性的內容。同時,第二上市流程將與國際標準接軌。

◎ 拓寬 IPO 投資者溝通渠道

擬允許企業在註冊招股書前提前與機構投資者接觸,評估市場興趣,改變當前 「註冊後才能對接零售投資者」 的限制,提升發行效率。

◎ 調整主板上市標準

對上市企業的質性和量化標準進行優化,平衡監管嚴格性與市場靈活性。

上市標準 「量質齊調」

盈利門檻或迎十年最大調整

在主板上市標準改革中,新交所監管公司首次提出 「質性標準保留核心審查,量化標準鬆綁盈利要求」 的思路:

質性標準:聚焦誠信與公共利益

保留對發行人財務健康、董事及控股股東合規性的審查權,可酌情拒絕 「不符合公共利益」 的申請。但在利益衝突、內控缺陷等領域,改為 「企業自主披露 + 市場自主判斷」 模式,向美國等成熟市場看齊,減少監管過度介入。

量化標準:檢討盈利門檻合理性

現行主板上市需滿足三項盈利條件之一(如近一年稅前盈利 3000 萬新元且運營三年),但數據顯示僅少數企業通過該條件上市。此次擬將該門檻從 3000 萬新元降至 1000-1200 萬新元,或直接廢除該條款,以降低成長型企業上市難度。

取消財務觀察名單

監管質詢轉向 「私下優先」

為優化上市後監管環境,新交所監管公司宣布兩項重要調整:

取消財務觀察名單

現行機制下,連續三年虧損且市值低於 4000 萬新元的企業會被列入觀察名單,導致企業融資遇阻、摘牌困難。改革後,企業仍需披露連續虧損信息,但不再設置 「名單標籤」,避免對市場信心造成不必要衝擊。

質詢機制 「非敏感信息私下溝通」

改變以往 「凡披露必公開質詢」 的做法,對非價格敏感信息先私下與企業溝通,僅涉及股價波動的重大事項才公開質詢,減少市場恐慌。

市場反響積極:

破解 「審核過嚴」 痛點,激活資本活力

改革計劃獲得市場廣泛認可。義正律師事務所聯合管理合伙人指出,新加坡長期被詬病 「監管審核過於嚴格」,此次轉向披露制 「解決了企業上市的核心摩擦點」,讓市場而非監管機構成為投資決策主體。

德勤東南亞合伙人則表示,調整上市標準將吸引更多高增長但規模較小的企業,提升新交所對東南亞優質標的的吸引力。

值得關注的是,金管局同步推出 50 億新元證券市場發展計劃(EQDP),重點引導資管機構投資本地股市,與上市機制改革形成 「政策組合拳」,旨在從供需兩端激活新加坡資本市場流動性。

公眾諮詢啟動,6 月 14 日截止反饋

目前,兩份公共諮詢文件已在金管局和新交所官網發布,公眾可於 6 月 14 日前提交反饋。市場預計,若改革順利落地,新加坡有望在 2025 年吸引更多中概股、東南亞科技企業及家族辦公室背景企業赴新上市,進一步鞏固其作為亞洲領先資本市場的地位。

從 「嚴進嚴管」 到 「寬進優管」,新加坡此次改革既是對全球資本市場競爭壓力的回應,也是其金融監管理念的一次重要升級。隨著披露制的深化,新交所能否重塑 「亞洲納斯達克」 的吸引力,值得持續關注。