晚晴園

1911年,孫中山領導發動辛亥革命,為中國千年帝制畫上句點,不僅促成亞洲首個共和國的誕生,還讓中國的政治體系走向現代化,同時也影響了新馬華人社會。

新加坡國家文物局下屬的晚晴園-孫中山南洋紀念館, 20世紀初曾是孫中山在南洋的重要革命基地。中國同盟會新加坡分會在晚晴園成立後,孫中山、胡漢民、黃興等人和南洋革命志士在此聚會。孫中山於此處策劃了三次起義,並將新加坡提升為同盟會南洋支部總機關。

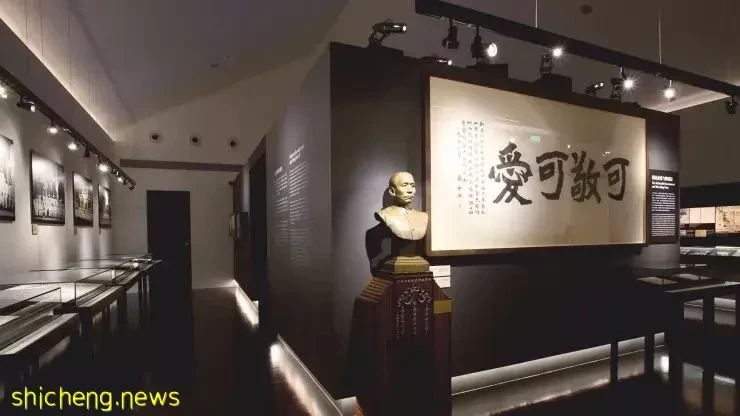

晚晴園落成於1902年,由橡膠業巨子張永福於1905年購下這棟雙層別墅,供他年邁的母親頤養天年,因而命名「晚晴園」。晚晴園於2014年完成了最近一次翻新,豐富了展廳內容並且加入了多媒體呈現方式。修葺一新的晚晴園,主要圍繞辛亥革命追溯了孫中山傳奇的一生,同時重點介紹他在南洋的革命事跡,以及新加坡華人對辛亥革命的貢獻。

晚晴園有四個常設展廳:「初會晚晴,星洲三傑"、「星洲同盟南洋支部」、「推翻帝制,建立共和」及「共和之後,南洋迴響」。這四個展廳通過照片、書報、文物以及影音等形式,非常詳盡地展示了新加坡先賢如何協助推動革命、當時的社會風貌、新加坡本地經濟教育等方面的變化、革命時期的重要運動等,再現了百年前風起雲湧的歲月。

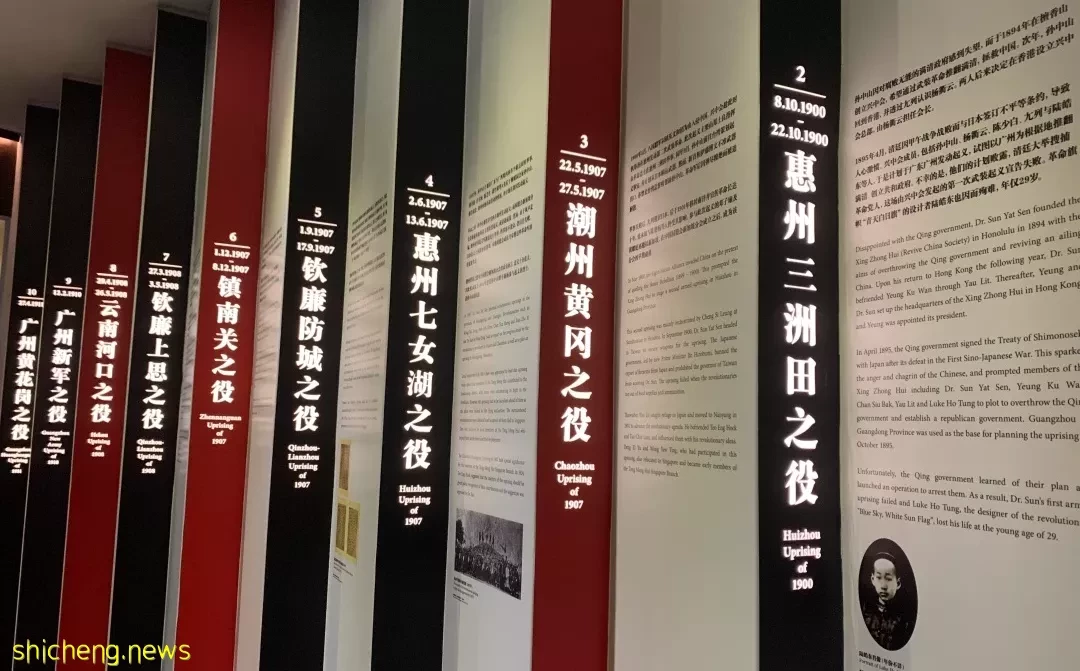

▲ 革命黨人發動的大小戰役。短小的介紹和簡潔的年份背後是無數先烈一次又一次以血肉之軀反抗著封建統治,細細讀過才知革命道路之艱辛和革命黨人信念之堅定。

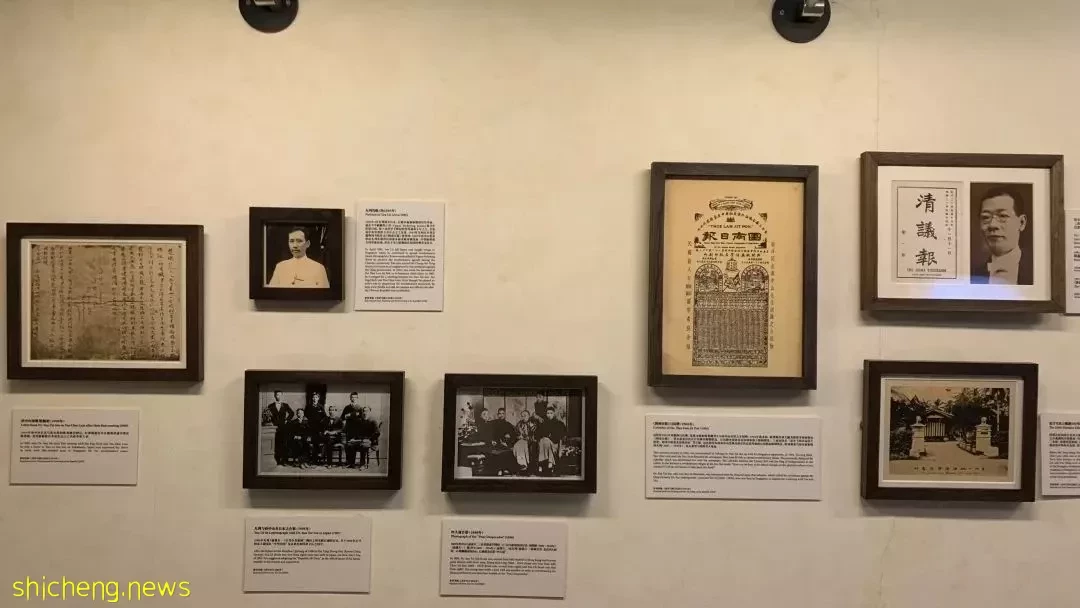

▲ 舊照片以及書報等展示。其中《圖南日報》日曆牌是張永福等人與孫中山認識的介紹物。1904年張永福、陳楚楠及林義順 為提倡革命而創辦《圖南日報》。張永福親自設計日曆牌並隨報附送。日曆牌中間印有自由鍾和獨立旗的圖案,上面還印有「忍令上國衣冠淪於塗炭,相率中原豪傑還我河山」等字。遠在檀香山的孫中山發現這份宣傳反清革命的日曆牌而感到欣喜,特地聯繫當時在新加坡的尢列,表示希望與張陳等人見面。

▲ 「香邑館」為中山會館前身,是新加坡最早成立的會館之一,由早期移居到新馬的香山華人成立。香山也是孫中山的家鄉。該會館為了彰顯孫中山創建民國的歷史意義,於1937年改名為中山會館。

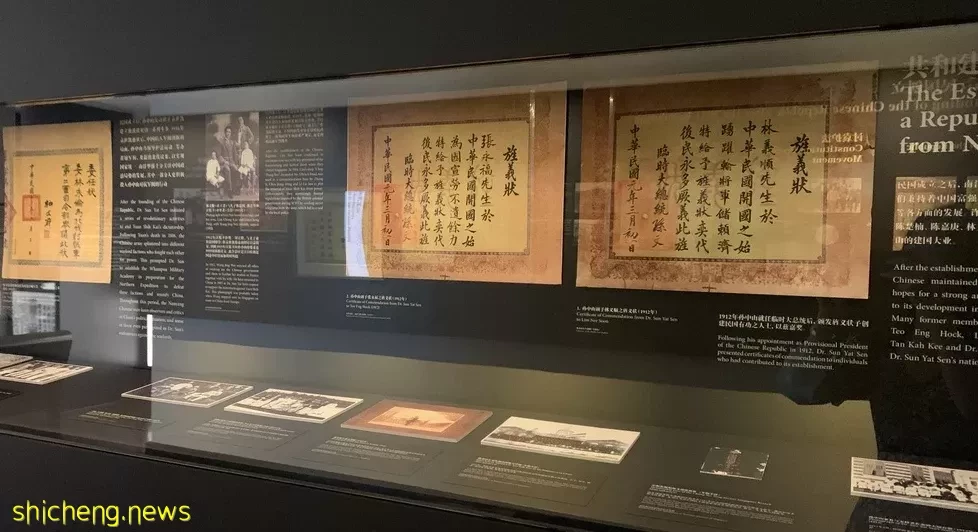

▲ 1912年孫中山就任臨時大總統後,頒發旌義狀予創建民國有功之人士,以茲嘉獎。

▲ 1900年至1911年間,孫中山9次到訪新加坡,其中4次住在晚晴園。這個房間曾經是孫中山的臥室,整體陳設基本還原了當時的情況。在張永福1933年出版的《南洋與創立民國》中,記錄了孫中山在這裡生活的點滴。

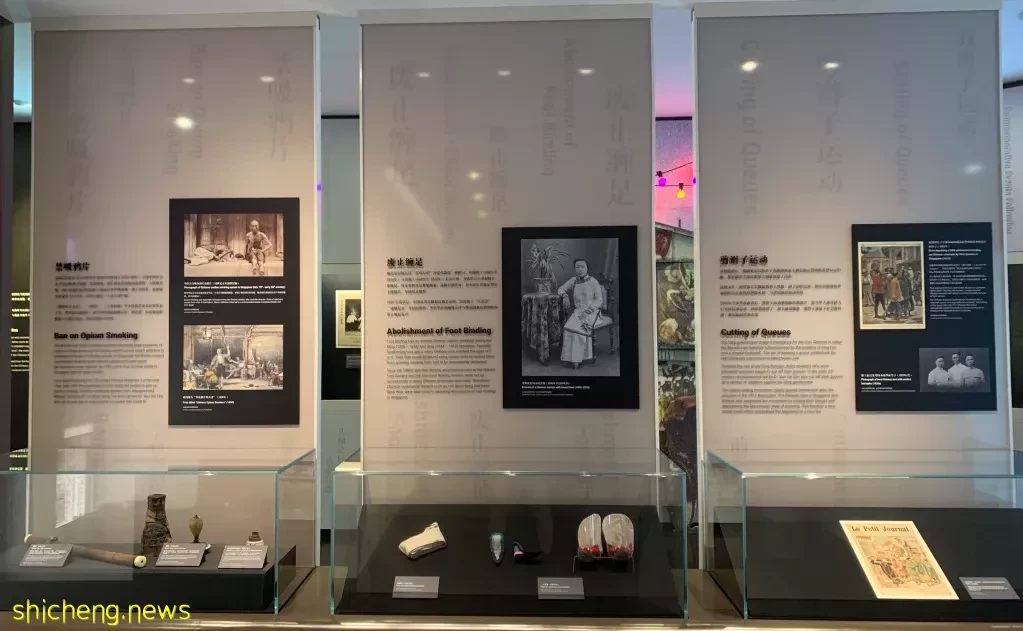

▲ 展示辛亥革命成功後的社會變革,如禁止吸鴉片、廢除纏足、提倡女性接受教育等,同時圖文並茂地介紹了當時東南亞華人社會的變遷和發展。

前人的事跡已經久遠,同盟會志士的照片在時光的撫摸中逐漸暗淡,一段風雲變幻的歷史凝結為無聲的展品,被時間定格、被永恆鐫刻。百年風華,滄海桑田,革命者曾經走過的路,依然熠熠生輝、震撼人心。

開放時間:周二--周日 10am-5pm

地址:12 Tai Gin Road, Singapore 327874

印度文化館

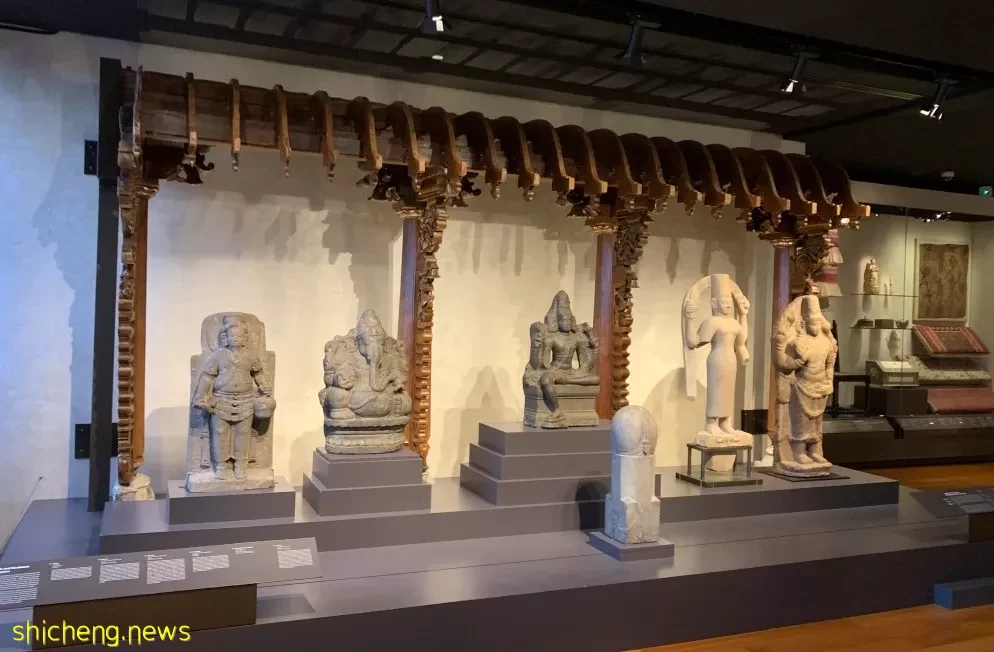

印度文化館的永久展館分為5個主題,按時間排列,跨越公元1世紀至21世紀,畫廊通過藝術品,雕塑,日常用品等展示南亞和東南亞之間的互動歷史,描繪殖民時期新加坡和馬來西亞印度社區的經歷,突出印度裔對新加坡發展做出的貢獻。

第一展館展示了早期印度和東南亞的交流,以及印度文化對東南亞的影響和新加坡作為海上樞紐與印度之間的貿易。比如在印度尼西亞發現的Agastya雕塑,對印度泰米爾人而言是聖人,因為他制定了泰米爾語的基本語法,然而在爪哇地區他也受到人們的崇拜。

第二展館追溯了不同時期的移民浪潮,印度族群是新加坡的第三大族群,雖然古印度文化對新加坡本土馬來文化有深刻的影響,但是印度裔真正開始移居新加坡要推遲到英屬印度時期。當時移居的主要是契約工人,士兵和囚犯,許多新加坡的地標建築都是當初從印度來的囚犯參與搭建的。這裡著重介紹印度的節慶、服飾、宗教等,並且重溫了先輩們從印度搭船到新加坡的艱苦旅途。

第三展館介紹了早期移民的行業,從20世紀以來,受過良好教育的印度人開始移民新加坡,包括金融家、警察公務員、商人和各種專業人士,他們促成了泰米爾學校,印度媒體機構和宗教機構等發展。

最後兩個展館展示了印度族群對新加坡的貢獻,包括反殖民運動、社會改革,以及在不同領域發揮的作用等。

開放時間:周二--周日 10am-6pm

地址:5 Campbell Lane, Singapore 209924

馬來文化館

新加坡在獨立前是馬來西亞的一部分,因此馬來文化對新加坡的影響可以說是源遠流長的。想深入了解新加坡,馬來文化是跳不過的一部分。

甘榜格南皇宮由蘇丹胡先之子蘇丹阿里於160年前所建,曾是馬來蘇丹在新加坡的皇宮。這片馬來蘇丹王朝統治時期的權力重鎮之地,經過一番整修,以馬來傳統文化館的新角色重現昔日輝煌。

馬來文化館坐落在甘榜格南地區,毗鄰蘇丹回教堂。甘榜格南的歷史可追溯到新加坡殖民時期,當時萊佛士爵士將這片區域劃分給馬來人,阿拉伯人和武吉士人作為聚居區,經過上百年的發展和沉澱,這個區域仍然充滿濃濃的異域風情。

馬來文化館分為2層共6個展廳,基本保留了其原始布局,這些展廳展示了馬來族的生活起居、文化服飾、歷史發展等方面。如今大多數遊客的印象中,新加坡是繁華的國際大都市,忘卻了它曾是世界各地商販落腳的小漁港。通過館內的影音放映,遊客可以直觀地看到新加坡當時的生活場景,了解當時人們的生活狀況。

伊斯蘭教是馬來族群中的主流宗教,一生中去一次聖城麥加是他們的信仰。新加坡自19世紀以來就是重要的國際海港,也是區域穆斯林朝聖的中轉站,各種相關生意應運而生,非常熱鬧。如今新加坡每年可以去麥加朝聖的配額仍不足1000人,新申請的朝聖者等待時間約15年。在馬來文化館,遊客將對伊斯蘭教以及當地人的朝聖之路有更深刻的認識。

開放時間:周二--周日 10am-6pm

地址:85 Sultan Gate, Singapore 198501