編者按:新加坡56歲生日,謹以張軍一文緬懷李光耀先生。李光耀用實用主義塑造了如今繁榮的新加坡。 本文出自由世界科技出版社出版的《學者談李光耀》一書中。

新加坡最大的吸引力就在於經濟的高度開放,政府對外資和本地企業一視同仁,嚴格的產權和契約保護,廉潔高效的政府,穩定的政治環境,優惠的稅收,良好的基礎設施,訓練有素的勞動力,自由的移民政策,以及越來越國際化的生活環境。

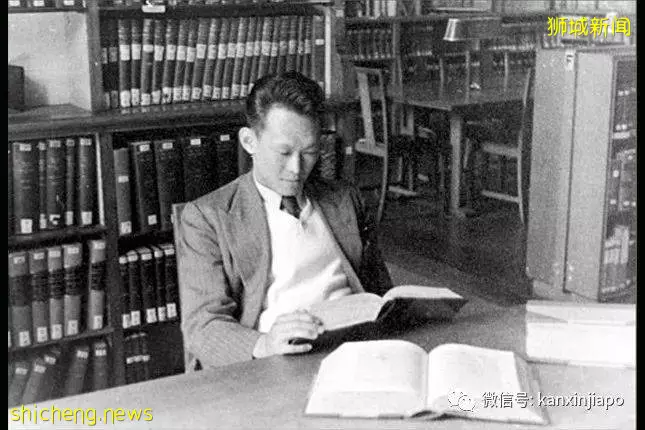

新加坡「開國總理」李光耀於3月23日逝世。在李光耀執政的31年里,新加坡施行開放的經濟政策, 創造了令世界矚目的經濟奇蹟,但也遭到不少質疑。

《鳳凰財經》特約多倫多大學助教授張軍評述新加坡的經濟變遷與李光耀的經濟政策,張軍認為李光耀及其施政風格帶有強烈的實用主義的特質,一切政策均從取得最大效用的角度出發。

李光耀是一個舉世聞名的實用主義者。他說:「我未接受柏拉圖、亞里士多德、蘇格拉底等人的指導,我只對在現實中行得通的事情感興趣」。他關心的是解決人們實實在在的問題:工作掙錢、衣食住行、生兒育女。他既看不上空頭理論家也不屑於取悅大眾,只是固執己見,堅持去做為自以為對的事情。他一直強調要保持現實、務實的頭腦,不要被理論束縛和限制住。這裡我並不打算去評價李光耀個人的信仰和信念,只是試圖去分析他的信念和意志如何會與他治國的理念和政策的取捨相關聯,特別是經濟方面的。在治國理念上,他接受的似乎是密爾的謀求最大多數人的最大福利的整體主義效用 觀。在這種觀念之下,個人的效用在必要時應該為集體讓路,個人自由通常也只具有有限的工具性價值,而難以成為終極目標。

李光耀贊同追求自由公平社會的理想,但從來不認為人在智識上是平等的。相反,他相信人天然地就有天才、普通人和傻瓜之分。而且他相信正是那些接近天才的人和在普通水平之上的人最終決定了未來的事情。李光耀非常相信基因決定論是眾所周知的,甚至認為新加坡人的基因不夠優秀。這個信念是他精英治國論的來源,當然他也非常看重教育能給人帶來的改變。他認為國家的競爭首先取決於有高效運作的制度和領導團隊,正如他自己和新加坡的成功所示範的那樣。李光耀不大相信儒家的性善論,也不認為人的天性和本能能夠改良,但認為可以通過規訓和管教得到克服。他會看到人性之惡,但有意無意地把自己甚至整個精英階層排除在這個分析之外,並不會做太深的反省,而更多的認為自己是高尚的,至少自己的目標始終是高尚的,哪怕有時候手段不是那麼高尚,它也可以因為目標的高尚性而得到豁免。英國對新加坡的殖民早在1819年就開始了。對英國殖民政府的觀察,讓李光耀看到了如何相對文明地、溫和地治理國家。可以相信,他對英國傳統中對個人自由的重視、 對私有產權的保護、對程序正義的恪守有相當的了解和認可。

1942年日本軍隊突然占領新加坡,趕走了英國人。在三年半的時間裡,李光耀曾在黑市做過買賣,也用掌握的英文服務於日本的宣傳部門。他也差點被虐待而喪命。在日軍的殘暴統治之下,他見識了日本人是如何運用權力的。他看到了權力的意義,看到了權力、政治和政府的密切關係。他看到了人性之惡,也看到了皮鞭和鐵腕對於管理社會對有效性。這個經歷在相當程度上可以解釋他對嚴刑峻法、重刑重罰的推崇。

1965年建國時新加坡是一個不足兩百萬人口而且種族多元的小島,沒有資源,沒有腹地,也沒有共同的語言文化和 價值觀,所以他認為新加坡根本不具備成為一個穩定和繁榮的國家的基本要素。這樣的一個「原點」導致了李光耀的觀念中以及新加坡的文化中與生具來的危機感,也是李光耀和新加坡奉行實用主義的重要淵源。但是當這種危機感被政府幾十年如一日地反覆地敘說,哪怕是在新加坡已經成為全世界最富裕的國家之一的時候,它顯然已經成為一種政府獲取其正當性的工具性話語。李光耀認為有必要採納西方的法律制度及法治觀念,但是隨時願意為了某種足夠大的實用的目 標而犧牲部分的自由、民主或人權。這些理念既充分地反映 在新加坡的經濟策略和制度上,也是影響新加坡經濟變遷的決定性力量。

新加坡的經濟實用主義

獨立之後的新加坡何以「絕處求生」?李光耀主導下奉行實用主義的新加坡政府給出的答案是:將新加坡打造成一塊吸引國際投資者的樂土。在謀求經濟發展之外,另外一個 算盤就是通過吸引歐美投資者來間接獲得歐美強國對新加坡 的保護。鑒於薄弱的國內技術和產業基礎,新加坡的領導者們認為,要把轉口貿易商和各類小商小販轉型為一個產業型的企業家階層並且有能力在國際上競爭,那幾乎是一項不可能完成的任務。

追逐取悅國際資本從新加坡立國的第一天起就成為發展經濟的首要目標。出於這種實用主義的緊迫感,李光耀對左派的跨國公司剝削論完全不以為然。他說:「我 們沒有原料可資剝削,只有勞力,沒有其他人要剝削勞力, 所以有何不可,他們要剝削就隨他們去吧,非常歡迎!事實上,我們逐漸推翻了把外資視為剝削的發展經濟學派理論,我們沒有立場去煩惱那些理想高遠的理論,我們要生活,這就是謀生的一種方法」。

新加坡是招商引資的大師,目前駐紮在新的大大小小的跨國公司超過25000個,其中10000個以上來自北美、歐盟和日本。外資基本上貢獻了新加坡一半的經濟產出。經濟發展局(EDB)是新加坡招商引資和貿易促進的操盤手。通過中新蘇州工業園、中新天津生態城、中新廣州知識城等合作項目,新加坡甚至已經把他們的造園和招商引資技術「出口」 到中國以及其它國家,並且在國外「借地」賺錢。許多人以為新加坡經濟不自由,但事實上新加坡在全球經濟自由度方面排名長期名列前茅。

新加坡最大的吸引力就在於經濟的高度開放,政府對外資和本地企業一視同仁,嚴格的產權和契約保護,廉潔高效的政府,穩定的政治環境, 優惠的稅收,良好的基礎設施,訓練有素的勞動力,自由的移民政策,以及越來越國際化的生活環境。新加坡在社會秩序、安全、政府廉潔以及司法公正等方面一直排名靠前。2012–13年世界正義組織的「法治指數排名」報告指出, 新加坡除在向公民提供「秩序與安全」保障方面名列世界第一外,在四個其他領域排名世界前十。因此,新加坡營造了一個高度親商的環境,對於跨國公司和他們的高管來說,在新加坡做生意和工作生活確實是近乎人間天堂,幾乎不可能更好。

新加坡確實法治嚴明,可以概括如下幾點:(1)新加坡的執政黨是面對選民實實在在的壓力的,因為新加坡的議會確實是一人一票選出來的;儘管一黨獨大,但仍然有組黨和投票的自由;(2)超過百年的英國殖民統治為新加坡留下了英國法治的基本架構和傳統;(3)在一個委託代理鏈條很短的小國,只要作為最高權威的領導人信守承諾、身體力行,制度 的建立並非難事;中國的一個有威信的縣委書記如果真想迅 速改變縣政府的官僚作風也不會太困難;(4)優厚的待遇和真 正有威懾力的嚴刑峻法構成了蘿蔔加大棒的有效激勵;(5)熟 人社會和關係網絡可以加強正向激勵,雖然在相反的環境中 也可以加強負向激勵;(6)新加坡的民眾還是有相當的信息獲取的自由,今天新加坡的網絡基本上也沒有任何的過濾。不得不提的是,外資在新加坡也大大得益於壓制性的勞工政策。1968年人民行動黨在大選中獲勝之後,通過了《僱傭法》和《工業關係法》的修正案。他們認為過去英國留下的法律對工人沒有的約束力,工會的權力過大,不利於提高 生產率,也不利於吸引外資。修改後的勞動法使得僱主可以 自由地僱傭和解僱工人。大大削弱了工會和工人的權利,增加了僱主的權力並減少了僱主的義務。新加坡的平均工資水平一直明顯低於它的經濟發展水平,而且拒絕設立最低工資。1974年,新加坡政府決定由財政部負責組建一家專門 經營和管理原國家投入到各類國聯企業的資本的國家資產 經營和管理公司。這家公司就是淡馬錫控股公司(Temasek Holdings)。

(圖片源:Munshi Ahmed)

由於自成立以來到2004年9月為止從未公布過財務報表, 因此淡馬錫被認為是新加坡最神秘的企業之一。該公司掌控 了包括新加坡電信、新加坡航空、星展銀行、新加坡地鐵、 新加坡港口、海皇航運、新加坡電力、吉寶集團、萊佛士飯 店、新加坡報業控股和新傳媒,幾乎囊括了所有新加坡最重要、營業額最大的企業。2002年,當時的副總理、現任新加坡總理李顯龍之妻何晶被任命為淡馬錫控股執行董事兼CEO 並一度引發爭議。淡馬錫目前有將近500人的投資隊伍,掌 控將近2000億美金的資產,2013年凈收益達150億新幣。與淡馬錫並駕齊驅的另外一家主權基金是成立於1981年的新加坡政府投資公司(GIC)。成立之初由李光耀親自擔任主席。其主要任務是管理新加坡的外匯儲備,跨出新加坡國界向海外大舉投資。這家公司更為神秘,長久以來外界對其幾乎一無所知。由於關係到國家利益,公司的管理層、內部結構、 管理的資金、在海外的運作以及業績等都諱莫如深。但為了 應對越來越大的挑戰,同時吸引全世界的人才,GIC近年來 逐漸露出了真面目。據估計它掌控的資金甚至超過淡馬錫, 達到3000億美金左右。雖然李光耀反對外界「新加坡更像個 大公司」的說法,但這兩家巨無霸的金融公司加在一起幾乎完全掌握著新加坡的經濟命脈。而且,對於信奉自由市場的人,新加坡如此普遍的國有企業簡直是赤裸裸的社會主義。

但是,信奉實用主義的李光耀,並不在乎別人把新加坡看成如何,正如他不在乎別人對他過於親商的新自由主義作派的批評。而且,至少從可獲取的信息渠道來看,淡馬錫和GIC都有相當好的業績和資金回報,長期被各種國際評級機構給予AAA的最高評級。新加坡的城建實用主義新加坡自治之後,面臨嚴重城市問題:住房短缺、過度 擁擠、遍地的貧民窟、衛生條件惡劣,傳染病蔓延等等。主導新加坡城市建設的是三駕馬車:市區重建局(Urban Redevelop Authority, URA)、建屋發展局(Housing and Develop Board, HDB),陸路交通管理局(Land Transp Authority, LTA)。但新加坡城市建設能夠得以開展,很大程度上依賴於它強制性的征地政策。1966年推出的《土地徵用法》為政府強制征地大開方便之門。這個法案使得政府城建的三駕馬車,可以以低於市場的價格,獨立征地、強行征地、快速征地。在政府規定的緊急情況下,政府可以在征地通知七天之後就占地,甚至先占後征。它規定征地前七年內任何由於政府修路、水電氣供應、教育、娛樂、社會設施等等的提供所帶來 的土地增值,都必須被排除在征地補償之外。一切征地補償糾紛都通過政府設立的一個專門的上訴委員會進行短平快的處理。從1950年代到1980年代,新加坡政府所有的土地從1/3 增加到了3/4。這種強制性的征地在經濟快速發展時期有效的避免了土地投機炒作,大大地降低了公共基礎設施建設、公共住房和城市更新的成本,並且為政府提供了滾動發展的資 金,因此也可以算作是新加坡版本的「土地財政」。政府可以徵用小的地塊進行整理和整合,然後再出讓給私人或開發商讓他們按照城市規劃來發展。但是,因為補償的標準遠低於市價,被征地的業者常常很不滿意,但又完全沒有跟強勢的政府討價還價的能力。新加坡的城市規劃按照市中心——次中心——副中心的結構將全新加坡劃為50多個小區進行建設,組團和小區中布局合理,功能齊全,兼有就業、交通、購物、休閒、居住等 功能。但是這種高度集約化、精確化、系統化的城市規劃建設,離開了新加坡政府高度的社會控制和資源整合能力,在別的城市想要複製幾乎是不可能實現的。這種政府主導的城市規劃和建設,儘管事後來看或許很有效率,但其執行過程往往難免違背程序正義或侵犯私有產權。1959年李光耀執政之後,馬上提出了公共住房計劃,成立了建屋發展局(HDB),讓大部分新加坡人都可以住進他們興建的組屋。這個就是新加坡著名的「居者有其屋計劃」。執掌此項目的新加坡建屋發展局融合了政府機構和開發商雙重角色,負責買地、拆遷、規劃和設計,基本上除了請承包 商來建造外,負責所有事務。到80年代末就有近80%的新加坡人住上了自己購買的組屋,今天這個比率仍然基本未變。各種補貼之下,組屋價格應該算得上合理。這使得幾乎每家每戶都可住到自己買的房子,又不必成為房奴。對於最貧困的一部分人,政府幾乎是偷偷地、免費地把他們塞在組屋的某個不為人知的角落,以降低社會影響。這樣也就消滅了流浪者。因為管理嚴格,基本不可能靠炒房賺錢。商品房市場仍然存在,但只限於15%左右住戶,漲價也跟絕大多數人沒關係。此外,政府組屋的一個特色是按比例把不同種族的住戶分配在每一個住宅區,打破原先不同種族仍各自聚居的社區格局。這樣可以有效地加強種族和諧,強化國民對「新加 坡」的國家認同,進而為「維穩」做貢獻。與此同時,身背房貸的工作者也必然會勤奮工作,可謂一石數鳥。與住房安排緊密聯繫的是新加坡獨有的綜合性社會保障 體系 —— 中央公積金制度(CPF)。這個制度涵蓋廣泛,包括儲蓄、養老、住房、醫療、教育、投資等等。這種制度其實 是一種強制儲蓄,個人與僱主存下的數目加上利息,即為最 後所得,政府並不提供多少福利。雖然政府對公積金幾乎沒有貢獻,但公積金也給政府提供了一個方便的財源,可以用於基礎設施和重點項目的建設。所以,這其實是一種精明的 反福利的福利制度。李光耀在建國之初就聲稱,他的政府不 搞施捨,不會建立西方式的福利國家,因為新加坡養不起、 也不願意養「懶人」。2010年《經濟學人》的一篇文章曾經 諷刺新加坡的保姆國家是個摳門的保姆,因為即便都開始建 賭場了,新加坡仍然不改它反公共福利的立場:在新加坡福利幾乎就是懶惰和浪費的代名詞。除非極端情況,老年人要寄望於從他們的子女而不是政府獲得救濟,退休的父母甚至可以起訴他們不盡贍養義務的子女。這從西方的價值觀來看是不可思議的。但新加坡政府反擊說新加坡不能夠也不願意變成歐洲式的福利國家。但是另一方面,李光耀也自命為 「社會主義者」,認為有必要對國民收入進行適當的重新分配,在教育、住房和公共衛生方面提供津貼,照顧弱小群體,「以抵消自由市場競爭下出現的極端後果」。這就再次顯示了他一貫的、反教條的實用主義立場。

新加坡的教育實用主義

雖然對於華裔子女,華語作為第二語言也得到了保留, 但相對於英語,華文教育在新加坡一落千丈。但新加坡因此也成為亞洲英語最好的國家,儘管有著濃重的口音。李光耀對雙語教育的執著推行也是實用主義的,特別是有經濟方面的考量。李光耀說,有些人「固執地把語言、文化和生活當成人生的全部,但我是個實用主義者,知道單靠華文你是不可能在新加坡過活的」。他在接受《國家地理》雜誌專訪時說:「我們吸引大批半導體廠商來新加坡設廠,使新加坡成為生產電腦和電腦周邊產品的大規模中心,這些跨國廠商來自日本和歐洲各國,他們都講英語,所以受華文教育者吃虧了,而因擔任較低的職位與領取較少的工資,他們都很不滿意。」可以說,英語成為新加坡的第一語言,對於新加坡人的國際交往溝通以及吸收以英語為主導的國際先進的知識和文化,是至關重要的。否則,即便新加坡招商引資的成功也將大打折扣。當然,對於批評者來說,新加坡人可能中文丟了,英文也學得不夠好。既丟掉了自己的族群和文化的根基,也沒有辦法有效建立新的文化和身份認同。但是支持者可以說新加坡做到了兩者最佳的平衡。南洋大學和新加坡大學合併成立新加坡國立大學之後,1981年,新加坡政府在南洋大學校址成立南洋理工大學 (NTU),為急速騰飛的新加坡經濟培育工程專才。在新加坡經濟發展最為重要的二十年里,可謂 NUS和NTU兩所公立大學並駕齊驅。新加坡政府不惜重金,並且通過嚴格規範的程序,為這兩所學校聘用國際一流的教授並給予優厚的待遇和慷慨的研究資助,以此來提升教學科研水平和國際知名度。其效果可謂立竿見影。當然,以「短平快」 或者說急功近利的實用主義套路,可以把一個不入流的大學迅速提升到國際二流水準,但要做到國際一流幾乎是不可能的,或者可能恰好是進一步提升的直接妨礙。如果僅以數字來度量學術,以物質來激勵學者,結果可能適得其反。如今,新加坡將近30%的高中畢業生可以進入公立大學學習,比例基本與多數最已開發國家相近。其餘的也大多可以 升入新加坡的五所理工學院(Polytechnic)和三所工藝教育學 院(ITE College)。新加坡的大學教育可謂完全融入了英語世界,而且絕大多數本科生都有出國交換學習半年的機會。新加坡可謂找到了一條平衡精英與大眾教育的道路。儘管在教育普及方面成就斐然,他們仍然極其重視和崇尚精英教育。跟中國人一樣,新加坡人也怕孩子輸在起跑線上,「萬般皆 下品,唯有讀書高」的教誨在華人心中根深蒂固。新加坡有 一套獨特的「天才教育」制度,就是從小學三年級就開始物色、選拔、培養「小天才」。新加坡成績最好的學生,基本上不會在國內讀大學而是像李光耀家族一樣直接進入英國牛津劍橋或美國的「藤校」,而新加坡最優秀的大學本科生也基本上會到這些學校讀研究生。而新加坡政府和執政黨通過自己掌握的行政和經濟資源,幾乎壟斷了新加坡的人才培養 和遴選渠道,並以「精英主義」為號召,將絕大多數人才納入到體制內。相形之下,反對黨很難延攬到本地公認的精英人才,其能力不能得到本地選民信任。所以,教育和經濟政治都是一盤棋。新加坡的教育實用主義一方面表現在他們竭力從英語世界獲得最好的師資,另一方面他們則竭力從中國大陸獲得最好的學生。1992年開始新加坡和中國政府合作設立中新獎學金項目。奉行實用主義的新加坡政府一方面希望他們最好能夠畢業後留下來為新加坡服務並且變成新加坡公民。這樣既可以提升國民的素質,甚至還可以更新國民的基因。同樣, 還可以彌補新加坡華人生育率低的缺陷,保持華族人口80% 左右的比例不變,從而維持政治的穩定。當然,如果他們選擇退錢走人,新加坡政府也不算太吃虧。

新加坡的移民實用主義

新加坡建國之初,人口不足200萬,現在本國公民有330多萬人,但是常住人口將近550萬,持永久居民身份的約53萬。也就是說,除了大量已經入籍的,新加坡的外來人口占總人口的40%,外來勞動力占總勞動力的比例也差不多。這麼小、這麼發達又這麼高度依賴外來勞動力的經濟體,在世界上是獨一無二的。要保持經濟的活力和成長,這個小國必 然越來越依賴於外國勞動者為其提供建築、餐飲、清潔、家 務等底層服務,以及金融、法律、管理、教育、科研等方方 面面的「高端」專業人員。新加坡對外國勞動力門戶大開, 而且已經成功地吸引並留住了相當一部分外國的優秀人才, 成為新加坡核心競爭力地重要部分。甚至可以說,新加坡的 招賢引才比招商引資更為重要,而且二者是相輔相成的。新加坡對外來勞動力的「歧視性」待遇幾乎是不加掩飾 的,當然這也完全可以說是任人唯賢、按「質」論「價」。持工作準證的高收入外來勞動者可以得到與任何已開發國家相 近的優越待遇,並且在社會上受到很高的尊重。而底層的外 來勞動力在新加坡即便與他們在本國地境遇相比,改善也相 當有限。對他們,新加坡既沒有最低工資保底,也沒有多少 福利可言。成千上萬的、大都來自中國大陸的建築工人常常居住在被有些人戲稱為「集中營」的零時簡易宿舍區,而且因為「擾民」和周邊的本地居民常有衝突。2012年11月末,一百多名中國公交車司機短暫的罷工行動震驚了新加坡。因為這距離上一次大規模工人運動的發生已超過25年。按照新加坡的法律,罷工的必須是工會成員,而且像公共運輸這樣核心服務,罷工需提前14天告知,否則要受到刑事制裁。這次罷工的主要起因是中國工人認為同等條件下他們的薪資不僅低於新加坡人,而且低於馬來西亞人。而且他們抱怨宿舍的住宿條件很差,很難得到好的休息。儘管細節有爭議,但司機們的訴求並非全無道理。但是新加坡依法把「非法罷工」的領頭者送進了監獄並最終遣送回中國。有人權組織呼籲撤銷對罷工司機的控告,並指責新加坡「將薪資和勞動條件的國籍歧視合理化,限制了外籍 勞工組織或領導工會加以抗爭的權利。」也有勞工機構指出:「很多的注意力都放在對『非法罷工』的『犯罪者』進行懲戒,卻沒有充分分析和思考新加坡的勞資關係,以及對低收入工人缺乏保護的現狀」。人權觀察組織亞洲副主任羅伯森說,新加坡將外來勞工罷工定為刑事罪行,並以判刑、 罰款及驅逐出境來威嚇他們,是蔑視基本的勞工權利。各種原因導致新加坡人的排外情緒越來越強。2011年反對黨之所以在大選中拿下一個集選區的5個席位,就跟新加坡草根的排外情緒有很大關係。迫於強大的政治壓力,政府一度寬鬆的移民政策從2010年開始嘎然收緊。2008年新加坡發放了近8萬張永久居民證,2009年降到6萬,2010年之後則穩定到每年近3萬張的水平。2013年,新加坡政府發表了一份白皮書,列出了保持經濟增長,以及在2030年之前將人口從530萬增至650萬到690萬的計劃。這個計劃引發了廣泛的討論和前所未有的公眾抗議:考慮到新加坡較低的出生率,這種增長將不得不由移民來驅動,而許多人推測,這其中主要得靠來自中國的移民來驅動。事實上,新加坡的外來勞動力最主要的供應地就是中國大陸。新加坡人對大陸人的排斥情緒也日漸增長。儘管問題可能並沒有媒體渲染的那麼嚴重,但確實新加坡人經常抱怨大陸人粗魯、不文明,擠占了他們的資源和工作機會。中國移民也有不少認為新加坡華人傲慢冷漠,普通話和英語說的都不好,等等。這種緊張關係的結果,就是一種令人不安的雙向排斥,每一方都指責另一方是種族主義,儘管大家都是華裔。