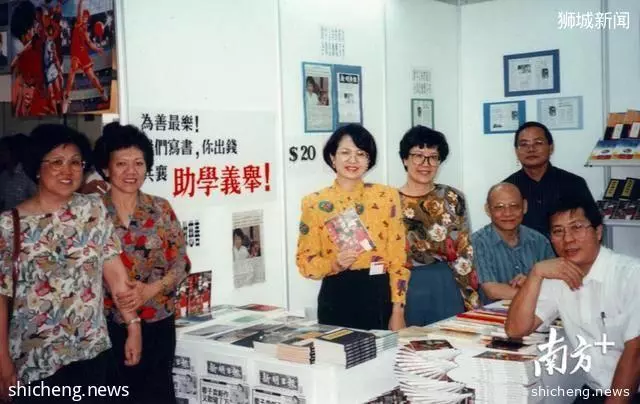

薄施脂粉,舉止文雅,年至古稀的蓉子灑脫中透著爽朗。生於廣東潮安的她,兒時隨養母下南洋,後成長為新加坡知名作家。她的小說被新加坡教育部選為中學生讀本,散文入選新加坡中學教科書。同時,她在商界亦取得不俗成績。

1984年,蓉子首次回潮州省親。而後,隨著歸鄉次數增多,她開始專注在新加坡多家華文報紙的專欄中介紹中國。痛癢攸關、兒女心腸,是她中國情結的特點。2000年起,她長居中國,從更廣更深的角度認識中國,並將新加坡全科門診模式引入中國,企業掛牌新三板。同時,她累計捐資800多萬元支持家鄉建設及教育,曾獲廣東省「南方·華人慈善盛典」慈善人物獎,現為廣東省僑心慈善基金會名譽主席、汕頭海外交流協會榮譽會長。

「海外華人從中國的發展喜悅,為新中國成立70年以來的偉大成就和輝煌篇章點贊!」蓉子笑言,自己生逢其時:「後半生遇上中國改革開放,得以回鄉參與其盛,我願一如既往地活躍於中新兩國間,發揮紐帶作用,為在東南亞弘揚中華文化、潮汕文化盡一份心。」

「顧家」是我的終身任務

南方日報:您兒時如何隨姨母過番,對家鄉印象是怎樣的?您第一次歸鄉的情景如何?

蓉子:我早期的生活傷痕累累,過後看來是逆境好修身。1949年我在廣東潮安出生,5歲時被過繼給姨媽當養女。我常隨大人去田裡撿稻穗,在家鄉祠堂讀過半年書,到8歲時跟隨姨媽去了馬來西亞柔佛州。

永遠記得離家那一天,祖母囑咐我:賺了錢要寄回來顧家。從此,「顧家」成為我的終身任務。

我幼時,在馬來西亞經常是半飢餓中求學。常常想起老家的房屋、魚池、果園與稻田,還有祠堂前賣粿條湯的攤子。

1984年4月12日,我首次還鄉。過了27年3個月,總算回到家!可惜,祖母已去世,大哥、二弟也不在了!聯想自己幾十年的思念和苦難歲月,終於得以回鄉見父母親人,悲喜交集!我哭得死去活來。

南方日報:您的筆名與中國情結有關嗎?

蓉子:我本姓陳,後隨姨父姓,取名李賽蓉。1965年,我移居新加坡。從1969年開始,我在新加坡的報紙上寫小說、開專欄。後來,我給自己起了「蓉子」的筆名。芙蓉的蓉,老子、孟子、君子的子,正宗的中國名。

南方日報:您為什麼會醉心華文創作?

蓉子:新加坡華人因歷史原因,一方面繼承了中華民族的傳統文化,另一方面處於西方文化的環境和氛圍之中。新加坡華文作家用手中的筆發出吶喊,為傳播中華文化辛勤播種、耕耘。

新加坡華文文學起源於南遊的名士,如郁達夫、老舍、姚紫、蔡文玄、方修等南渡者,鼎盛於上世紀60、70年代,蓬勃於80、90年代,經歷了從資深作家及中生代的「文化鄉愁」,到新生代的詩化、散文化和創作技巧多樣化的路程,逐漸走向成熟。

1994 年,首屆世界華文微型小說研究會在新加坡舉辦。當時,我是新加坡作家協會副會長,接待過不少與會的中國作家。其後,在每兩年一屆的世界華文文學國際研討會上,我常常與世界各國的華文作家交流。

視華文為人生臍帶

南方日報:在當地學校接受華文的系統教育不多,您如何培育出紮實的中華文化功底?

蓉子:我出生在中國,對傳統的中華文化有天生的一份情。中文是中華民族的語言,是我人生的臍帶。沒有它,我跟母體就斷了聯繫,就沒法交流。因此,即使離開了中國,我也是從小苦苦自學方塊字,以及背後的文化體系。

我以四年半的時間讀完華文小學六年的課程,畢業後因華校學費較貴,只能去讀英文中學。我喜愛華文的心並未就此消退。為了看鄰居的華文報,我去給人家義務做雜事,剝蝦、刮魚肉、做魚丸。表姑讓我搬舊書去燒,我收藏起來晚上偷偷看。武俠小說、線裝書、舊小說、詩詞……所有能找到的書,統統不放過。我前後擁有四本《辭淵》,前面三本都是翻爛的。我後來失學了,靠一本《古文觀止》陪伴。

那時,我買得最多的書是潮劇劇本。在上世紀60年代初,我寄存了四十幾本潮劇劇本。它們是我辛苦替人拔鴨毛,掙錢去買的,所以格外珍惜。後來,我把它們從馬來西亞帶到新加坡,又從新加坡帶到上海,再從上海帶到汕頭,捐贈給潮劇藝術博物館。超過半個世紀,那些劇本顏色還很鮮艷。

南方日報:您的小說《又是雨季》被新加坡教育部選為中學生讀本,散文《榴槤》入選新加坡中學教科書。在您看來,如何提升新生代華裔的中文水平?

蓉子:新加坡國土小資源少,為了保持競爭力,年輕人往往挑選最具經濟價值的語種去學習,所以過去都是學英文的多。要提高年輕一輩的中文水平,不應完全依靠文化界。作為華人新生代,他們首先會問:學中文有實際用處嗎?如果工作生活中用到中文的機會多了,他們自然會重視。近些年,隨著新中兩國交往日益密切,越來越多年輕華人學中文。

早在1993年,我的大兒子從新加坡國立大學畢業時,我就鼓勵他:「東方就要亮了,你要加強中文修養。」於是,他一邊工作,一邊修讀中國大學的課程,先後取得北京大學學士、清華大學碩士、香港理工大學博士等學位。3個孫子孫女,都在中國讀完中學才回新加坡,中文都很好。家人隨著我的步伐,穿行在兩國間,我感覺很幸福。

南方日報:您什麼時候開始用手中的筆傳播中國文化、潮汕文化?

蓉子:1984年,我第一次回鄉後,就在新加坡報刊專欄上開始寫中國。漸漸地,隨著回鄉次數多了,中新關係密切了,我成為專寫中國的作家。那時,對新加坡人來說,中國一切都是新鮮有趣的。特別是華人想了解祖籍國的面貌,想知道家鄉的變化。

文化傳播是一種力量,一種親情的召喚!它撫慰海外遊子遙望家鄉的憂傷,鼓勵四海華人共同追溯「根的來源」。

南方日報:您和家人2000年起長居上海,2010年受邀為《世博會詩歌選集》擔任評委及作序。定居上海之前和之後,您筆下的中國有何不同?

蓉子:居住在中國後,我接觸到更多的中華歷史文化,對祖籍國的現狀也更了解,能從更廣更深的角度觀察中國,從中獲取創作靈感。畢竟,大國的傳統、制度以及改革中的變遷,是海外接觸不到的。作為華人,我客居中國而不做客,而是主動投身中國的社會生活。我還曾在上海一個涉外小區擔任過多年業委會主任呢。如果你在一個地方住久了,自然就日久他鄉亦故鄉。

在中國,我感受到了如魚得水般的舒適,一種歸依中的關懷,並沒有遭遇文化衝撞和掙扎,感受到的是溫馨與溫度。一切都那麼自然,因為有了文化臍帶!

2011年起,我與地方政府僑務部門聯辦海外作家「品味上海」「品讀廣東潮汕」等活動,集合眾家作品出版《品味》一書。我連續多年邀請海外作家、媒體等文化界人士訪問中國,其中到廣東潮汕的次數最多。2015年,我受邀參加在北京人民大會堂舉辦的慶祝中華人民共和國成立六十六周年招待會。之後,我們登上天安門城樓,欣賞秀美夜色。

家國情懷源於長輩言傳身教

南方日報:您先後捐資800多萬元,支持廣東特別是潮汕的教育、文化事業。對家鄉,您懷著怎樣的感情?

蓉子:潮汕人有苦幹精神和家國情懷,視情義重於金錢。我投身慈善的念頭,源於家中長輩的言傳身教。

僑批,是海外鄉親寄給家鄉親人的信件和錢。我兒時在姨父家的日子雖然過得窮兮兮,給潮安親人的寄批從來不斷。每兩個月,姨父定要寄25元回鄉。我一輩子不會忘記這個場景:姨母要寄豬油和餅乾,拿了兩袋子白砂糖往餅乾桶里倒,還讓我搖晃著餅乾桶,為的是能多裝一點白砂糖給家鄉親人。到了60年代,我自己也開始寄批,每次只有10元20元,但再微薄也願為家裡奉獻。每到春節前,寄批是頭等大事。批未寄,心不安。

南方日報:2017年,您為何會選擇在廣州開辦醫療診所?

蓉子:我到廣州投資,一是因為中新廣州知識城的邀請,二是源於「還鄉」觀念。我1990年踏足中國經商,先是在汕頭開採與加工花崗岩,把石材賣到汶萊,後來又引進新加坡全科門診模式,在蘇州、廣州開診所。

粵港澳大灣區是今年最熱的詞之一,這為包括華人在內的新加坡年輕人提供了大展拳腳的舞台。

南方日報:新中國成立70年以來,特別是改革開放40多年來,中國取得了巨大的發展成就。這給新加坡帶來了什麼?對於海外華文文學造成哪些影響?

蓉子:過去,我曾以為,自己將白骨埋異國,再也見不到親娘;我曾以為,所堅持的華文無用武之地,華人還需忍辱負重!而今,祖籍國發展了,故鄉漂亮了,生活好了!海外僑胞分享了與親人們同樣的喜悅!

中國處處日新月異,發展成就不單讓新加坡經濟受益。華人的地位提高了,經商的機遇有了新天地。而熱愛中華文化的華人,也有更多機會來中國交流學習。

過去,海外華文作家缺讀者、缺經費;如今,日子好過多了。我相信,新加坡華文文學的發展水平,將隨著中文的廣泛使用而提升。我還有一個心愿,未來兩個外國人見面,可以使用中文來交流。這一定會成為現實。

有人說我一輩子吃了很多苦,生不逢時。恰恰相反,我生逢其時!我不會像早期的華僑華人先輩,一生北望故鄉,帶著永遠的遺憾離世。我的前半生在艱苦歲月中得到磨鍊,後半生能為實現中華民族偉大復興的「中國夢」盡一份力,得見中華文化滿世界大放光彩。

【策劃】林亞茗

【記者】龔春輝 林亞茗

【實習生】黎凡

【圖片】受訪者供圖 廣東華僑博物館供圖

【作者】 龔春輝;林亞茗

【來源】 南方報業傳媒集團南方+客戶端