過去將近300年的時間裡,世界城市文明從星星之火逐漸發展成燎原之勢。城市人口比例從1750年的5.5%,到2050年即將增長到70%,各個城市之間的聚集和聯繫也逐漸加強。

隨著全球化與信息化的進一步加深,要素的全球流動迅速增長,打破了國家的界限,城市間的經濟網絡開始主宰全球經濟命脈。

2020年,新冠肺炎疫情對全球經濟產生了巨大衝擊,催生國際競爭格局的變化,新一輪城市競爭也在加速。

上海,華夏大地上的明珠城市,中國的經濟之都,長三角經濟圈的發展引擎,世界知名國際性大都市。

6340平方公里的土地上,生活著2500萬人。現代、摩登、魔幻與繁榮,是它的標籤;兼容並蓄、海納百川,是它的精神。

新加坡,舉世聞名的花園城市,赫赫有名的「亞洲四小龍」之一,也是東南亞唯一的已開發國家。

720平方公里的土地上,生活著560萬人。在彈丸之地上培育出了經濟騰飛的花朵,如果非要用一個詞語來形容這座城市,那一定是「奇蹟」。

如果要將兩個城市做一個比較,更多人心中的想法一定是:上海還遠遠追不上新加坡。

事實真的如此嗎?

01. 金融中心,上海超越新加坡!

金融中心,歷來是城市必爭之地。

「全球金融中心指數」(Global Financial Centers Index,GFCI)是全球最具權威的國際金融中心地位的指標指數,由英國智庫Z/Yen集團和中國(深圳)綜合開發研究院共同編制。

2007年3月開始,該指數開始對全球範圍內的46個金融中心進行評價,並於每年3月和9月定期更新以顯示金融中心競爭力的變化。

該指數著重關注各金融中心的市場靈活度、適應性以及發展潛力等方面。全球金融中心指數的評價體系涵蓋了營商環境、金融體系、基礎設施、人力資本、聲譽及綜合因素等五大指標。

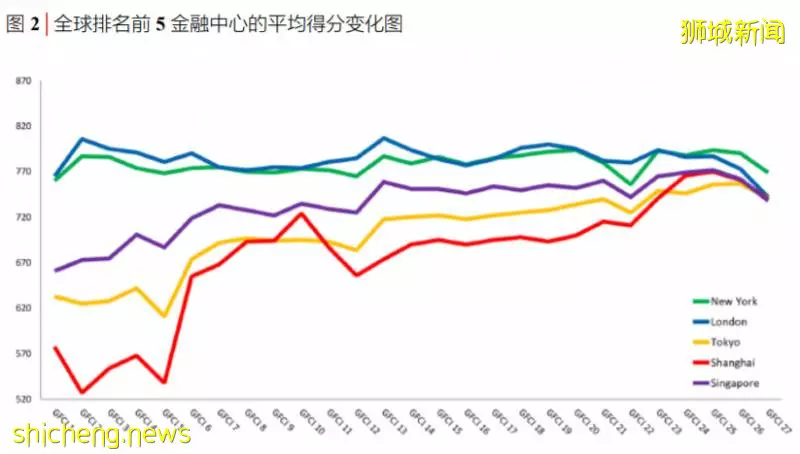

今年3月發布的第27期「全球金融中心指數」(GFCI 27)報告中,上海在全球金融中心的排名再進一名,打破紐約、倫敦、香港、新加坡始終占據前四的格局,超越新加坡和香港,高居榜單第四位;在整個亞洲僅次於東京,排名第二。

2019年9月發布的第26期「全球金融中心指數」(GFCI 26)報告中,上海還排在新加坡和香港之後,蘇寧金融研究院研究員黃大智撰文分析稱:上海超越新加坡僅有一步之遙。

如今,這一步之遙已經邁出,上海正式超越新加坡,成為全球第四大金融中心。

此時,距離鄧小平推動「開放浦東」過去了30年,距離2009年國務院定調建設上海成為國際金融中心過去了11年。

1990年,鄧小平為首的國務院做出了開放浦東的決策,鄧小平說:

「開發浦東,這個影響就大了,不只是浦東的問題,是關係上海發展的問題,是利用上海這個基地發展長江三角洲和長江流域的問題。」……「上海是我們的王牌,把上海搞起來是一條捷徑。」

從1989到2020,31年過去了,浦東成為「浦東奇蹟」。

2009年4月,國務院也再次對上海國際金融中心建設作出了戰略安排:

「到2020年,基本建成與我國經濟實力以及人民幣國際地位相適應的國際金融中心;基本形成國內外投資者共同參與、國際化程度較高,交易、定價和信息功能齊備的多層次金融市場體系;基本形成以具有國際競爭力和行業影響力的金融機構為主體、各類金融機構共同發展的金融機構體系;基本形成門類齊全、結構合理、流動自由的金融人力資源體系;基本形成符合發展需要和國際慣例的稅收、信用和監管等法律法規體系,以及具有國際競爭力的金融發展環境。」

文件明確提出了上海金融中心到2020年的戰略任務,提出了上海金融中心建設的核心內容,即以資本市場為核心的金融市場體系。

從2009到2020,11年過去了,上海也從GDP不到香港的四分之一到2020年成為全球第四大金融中心。

上海做到了。

其實這並不難理解。

自2013年3月(GFCI13)開始,上海與全球金融中心排名第四的新加坡的差距就在逐漸縮小,終於在2020年迎頭趕上,來了一個漂亮的反超。

從圖片上也可以很直觀地看出,上海與新加坡相比,起點雖低,進步卻更快。

這也側面反應了上海在金融市場、機構、開放、改革創新等各方面所取得的成績。

02. 上海穩了嗎?

在「全球金融中心指數」(GFCI 27)報告中,最引人注目的變化是上海打破了「紐倫港」的超級金融城市格局。

上海的進步有目共睹。在低起點下發展到如今的高水平,上海的發展,在某種程度上也是一個「奇蹟」。

眾所周知,一個城市能否成為全球金融中心,離不開這四大要素:世界一流的交易所、資本兌換、國際化的法治環境以及龐大的金融衍生品市場。而上海之所以進步如此神速,主要有三點原因:

首先,上海本身就是中國內地首屈一指的金融中心。

上海不僅擁有證券交易所,而且還坐擁包括貨幣、債券、股票、外匯、期貨、黃金和金融衍生品等在內的各類市場,同時還是各類中外金融機構的總部所在地,堪稱全球金融市場要素最齊備的城市之一。

2018年上海金融直接融資額9.6萬億元;2019年第一季度金融市場交易量增長23.4%,直接融資總額增長43.8%,市場交易量1646萬億元。同時,上海黃金交易所場內現貨黃金交易量全球第一,上海期貨交易所螺紋鋼、銅、天然橡膠等10個期貨品種的交易量全球第一。

當然,這只是基礎。上海金融中心排名的飛速進步,還得益於最近幾年的政策加持:從2018年開始,上海接連獲得了四個國家級「禮包」,分別為長三角一體化、進博會、科創板及上海自貿區臨港新片區。

這其中,科創板和上海自貿區臨港新片區均與金融有關。前者奠定了上海作為金融龍頭的地位,後者則賦予上海探索投資自由、貿易自由、資金自由、運輸自由、人員從業自由的可能。

與此同時,從2020年開始,中國進入金融全面開放之年。上海也基本建成國際金融中心,邁入全球金融中心前列。

但是值得注意的是,倫敦、東京、上海、新加坡、香港的評分差距相當微小,這些城市之間的競爭還會長期存在,上海還不能掉以輕心。

結合GFCI 27競爭力各次級指標的單獨排名來看,上海雖然超越了新加坡,但與新加坡相比,仍然存在一定短板。

世界頂級金融中心在所有領域都非常發達,同時兼具有一定特色。所以,提升弱項,發展特色強項,將是上海未來的發展目標。

總體來看,弱項方面,上海在營商環境和金融業發展方面亟需快速發展。同時,在人力資本、基礎設施、國際聲譽方面,對標其它世界領先的國際金融中心,提升上海的綜合影響力。

特色強項方面,金融科技實力逐漸成為影響金融中心競爭力的重要因素,上海成為世界級金融科技中心勢在必行。

如果上海未來能在營商環境國際化、人民幣國際化、國際投資貿易自由化等領域做出更多探索,同時穩步提升金融科技實力,其國際金融中心地位才會更加穩固。

03. 進擊的上海,全面追趕新加坡

上海的「進擊」不止體現在全球金融地位的提高,也體現在更多方面。

先從港口說起。

港口,可以塑造一座城市的產業。最典型的例子就是新加坡——因扼據馬六甲海峽,雖然「不產一滴油」,卻集散大量貨物(例如石油),也由此成為世界第三大煉油及交易中心。

眾所周知,上海位於航三角地區入海口,也是因港而興。

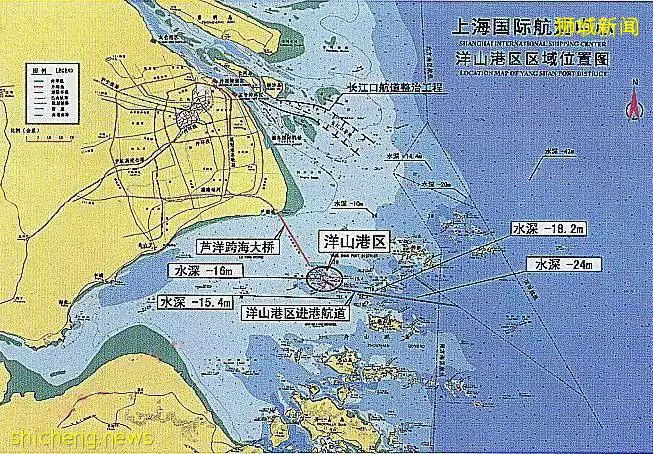

不過,上世紀90年代,上海航運業一度差點發展不下去。當時,處於長江入海口的上海港水深8~13米,達不到深水港要求(水深15米),越來越難以滿足貨櫃船舶大型化發展步伐。

彼時,上海港的貨輪要趁漲潮時才能出港。國際上,往往要先用大船將貨運到新加坡,再轉成小船運抵上海。當時,在全球貨櫃港口排名中,前20名都找不到上海港的名字,情勢一度非常嚴峻。

1992年,中央寄予上海建設國際航運中心的厚望。當時的背景是,我國越來越廣泛地參與國際分工,大量製造業產品要出去,需要一個通江達海的港口。然而,沒有深水港,怎麼做國際航運中心?

為此,上海洋山深水港在茫茫大海上「無中生有」,上海也由此從「江河時代」邁入「海洋時代」。

洋山港孤懸海外30餘公里,由大、小洋山等十幾個島嶼組成。開發前,洋山島全島僅5000多人,沒水沒電。而後,經過6000多名各界科研人員六年半的前期調研和論證、超過1萬名建設者三年半的建設,2005年12月,洋山深水港區(一期)順利開港。