新加坡又要長大了!東海岸變「長島」面積超濱海灣兩倍

新加坡是世界上填海造陸比例最高的國家之一,多達24%的國土通過填海而成。

國家發展部長李智陞星期二(11月28日)在東海岸公園一個活動上宣布新的填海造陸計劃—「長島」發展計劃。

填海面積約等於兩個濱海灣

名為「長島」(Long Island)的人工島占地約800公頃,將耗時「數十年」發展,相關技術研究明年初開始,預計為期五年。

根據初步構想,長島將由三塊填海土地組成,它們會高於現有土地,一字排開形成一個「島鏈」,從濱海堤壩延伸至丹那美拉渡輪碼頭,橫跨東海岸公園,總長約18公里。

圖源:新加坡市區重建局

長島將建在東海岸公園外的海域,與公園平行,兩者之間的水域則會形成新加坡第18個蓄水池。

圖源:新加坡市區重建局

填海新增的土地可用來興建住宅、發展服務和娛樂設施等,以及為東海岸公園增添20公里的濱水公園,把現有的濱水區長度拉長多兩倍。

對抗海平面上升

新加坡是個低洼島國,三分之一的土地比平均海平面高不足五米。李智陞指出,眼前的一項重大工程,是要為氣候變化帶來的長期影響做好準備。由於東海岸面對的水患風險很高,所以須採取措施,保護人們的家園和生計。

新加坡永續發展及環境部長傅海燕針對政府擬議在東海岸一帶填海建造「長島」的計劃,在社交網站Facebook貼文說,根據新加坡氣候研究中心目前的預測,到了2100年,當暴風和漲潮同時發生時,新加坡的海平面平均可能上升多達5米。如果沒有足夠的保護,我們的家園、企業、基礎設施和公共空間就會面臨更大的淹水危機。

傅海燕透露,當局研究了各種保護東海岸的選項,比如,興建一個從濱海東延伸到丹那美拉的3米新海堤,以及潮汐門和泵站。不過,興建新海堤將給到公園休閒的人們帶來不便,也會為東海岸公園的特色帶來負面影響。

當局在收集各方的看法和建議後,認為「長島」計劃是更好的解決方案,除了保護海岸線,也能滿足其它重要的國家需求,比如加強水資源安全、為未來創造更多新土地。

傅海燕表示,「長島」填海計劃會繼續徵詢國人對這項計劃的反饋。

新加坡填海造陸歷史悠久

新加坡填海造陸的歷史,可謂非常悠久,從開埠到現在就一直持續不斷。

1819年殖民時期,史丹福萊佛士爵士開埠新加坡,將新加坡定為英國的通商港口開始,就計劃填海造港口。

萊佛士塑像

1822年,他挖走了萊佛士地區一座小山,用砂石建成新的港口。之後,整個十九世紀都在不斷填海造地……

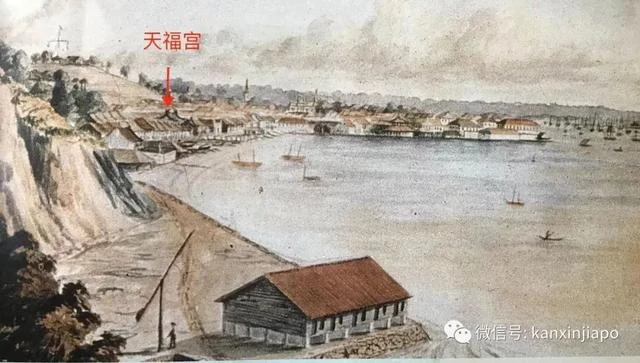

就拿供奉海神媽祖的天福宮來說,它建於1840年,英殖民地政府1843年出版的新加坡市區地圖顯示,天福宮就在海邊:

照片取自《南海明珠——天福宮》,新加坡福建會館2010年出版

天福宮東南側的馬路現在叫Telok Ayer Road,馬來文,意思是「海灣路「,當年這裡就是海灣。也就是說,今天的金融區當年全是浮雲,更別說濱海灣花園、金沙酒店等。

在1846年英國殖民地政府測量官JT Thomas的山水畫中,也可以很清楚看到在海邊的天福宮。

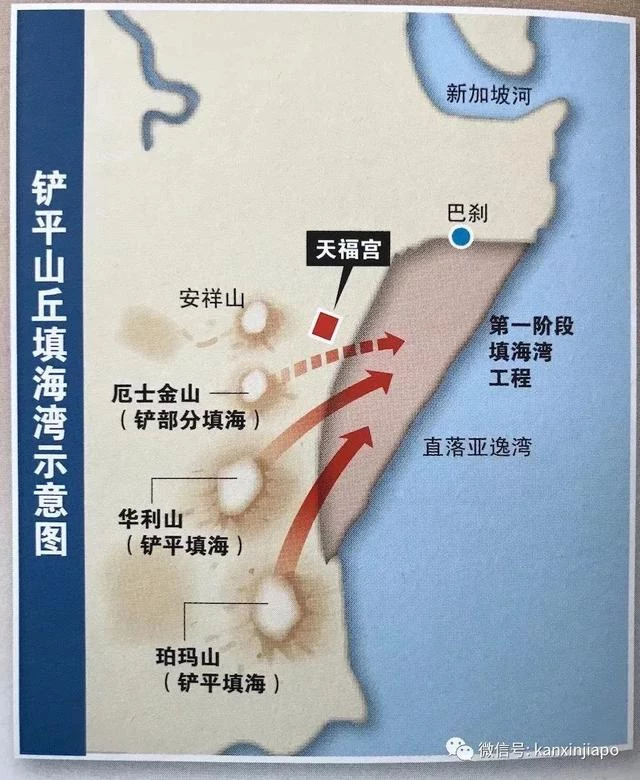

1865年,殖民地政府開始大面積填海工程,第一階段於1878年開始,至1885年完成,前後7年,將華利山大部分剷平,泥土全用來填海,附近的史各士山(現稱安祥山)、厄士金山也部分剷平。

1904年至1915年,當局又進行了第二次移山填海工程,將剩餘的華利山及周圍的小山丘全部剷平,還有部分珀瑪山也被剷平。

新加坡原來還是有很多小山的,結果都被無情的填了海~(武吉知馬山聽了瑟瑟發抖……)

於是,到了現在,媽祖真的是想看一眼海都難啊!

新加坡在1965年建國之後,買來了更多沙子,大大提高了填海造地的進度。許多我們耳熟能詳的建築,都是在填海的土地上建造的。看看你都去過哪裡~

比如,新加坡的地標建築——金沙酒店和金沙購物中心:

高樓大廈林立,銀行、跨國大公司林立的CBD:

超壯觀的濱海灣花園:

大家平時都愛逛的白沙浮商業城(Bugis Junction)中的「白沙浮」,就是福建人和潮州人對Bugis的叫法,傳說是因為這裡曾經在海邊退潮時,常有白沙灘出現。但現在海和沙灘早已不知所蹤,Bugis也被叫做武吉士了~

不光是中心地帶和商業區,蟬聯最佳機場30年的樟宜機場,靠的是1981年新加坡填出近200萬平方米的土地,才能建造。

裕廊化工島上,大量工廠的所用地也都是一點點填出來了~

從開始填海到現在,新加坡整整擴大了四分之一!根據新加坡政府的規劃,2030年,也許新加坡的國土面積會猛漲到766平方公里,將一下子擴大6.25%!

網絡綜合丨來源

新加坡市區重建局、網絡丨圖源