李顯龍坦承「曾在關鍵點判斷失誤」

新冠疫情已經肆虐全球兩年多,新加坡在一開始實施「清零」政策,2020年時還被誇為「抗疫優等生」。

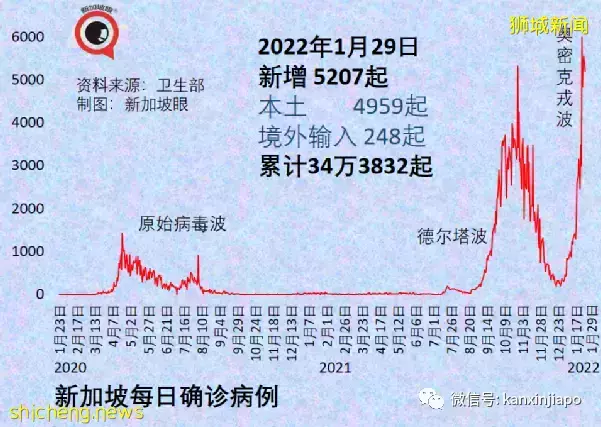

不過自2021年8月新加坡政府實施「與冠病共存」策略以來,每日新增病例起起落落,2022年1月25日甚至高達5996例。網友們於是調侃新加坡式抗疫為「躺平」、「仰臥起坐」。

冠病疫情對於所有人來說都是前所未有的挑戰,包括由各方面精英人才組成的新加坡政府。李顯龍總理就在《聯合早報》出版的新書《戰疫勇士——新加坡之道》中坦承「曾在關鍵點判斷失誤」。

書中,哈莉瑪總統、李顯龍總理、跨部門聯合抗疫工作小組的各位部長回顧了自2020年4月以來實施的「斷路器」(Circuit Breaker)等一系列舉措,從政府的角度向民眾解釋了領導人在整場抗疫戰爭中扮演的角色和諸多決策背後的意義。

在最初的時候曾考慮過實施「宵禁」

李總理提及了許多抗疫工作小組提出的「升級版」方案,比如在最初的時候曾考慮過實施「宵禁」。

現任貿工部長顏金勇透露當時內部討論的細節時說,他們曾討論如果人們要外出,應該怎麼申請通行證,是否能上網申請,獲批後才可持通行證出門等流程。他們也討論如何讓人們外出購買食物,應該允許一人還是兩人出門,是否把外出次數限制在每天一次等諸如此類的方案。

在經過了多輪討論之後,當局最終決定採用的方案便是「只允許每戶家庭每次一人單獨出門。」

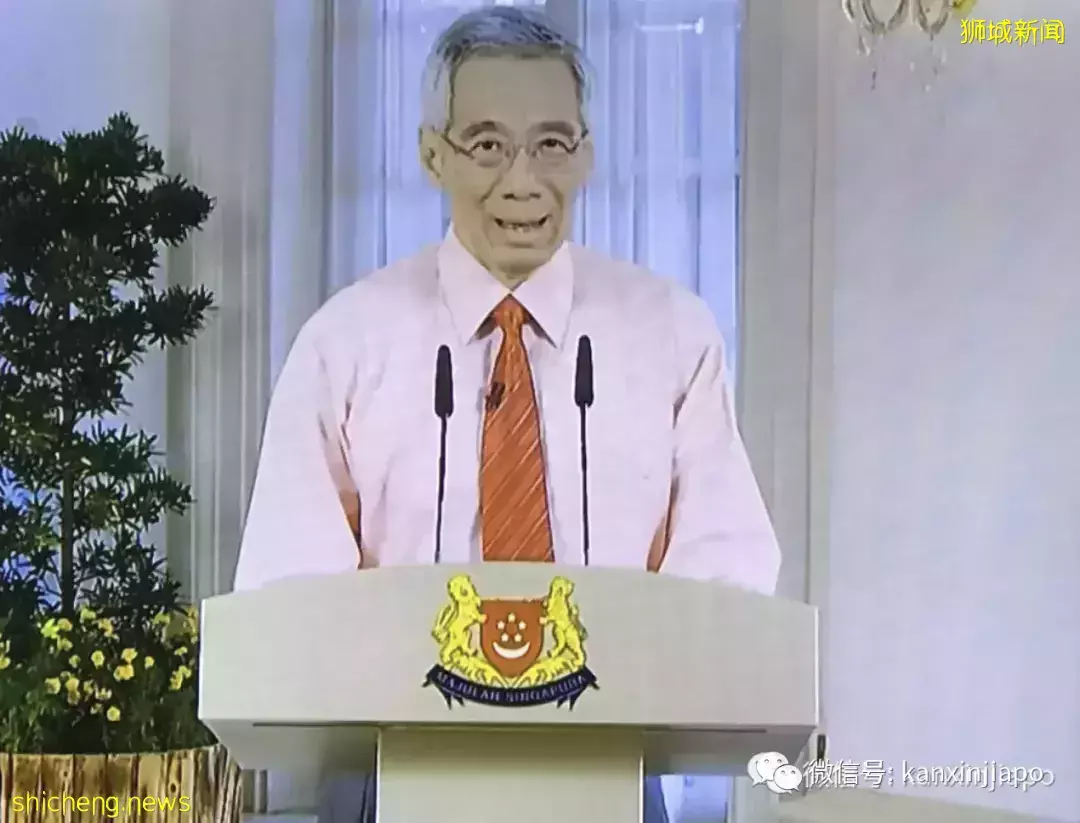

李顯龍總理2020年4月3日下午4時透過電視與廣播電台發表全國講話

2020年4月7日起,所有提供非必要服務的工作場所和商店關閉一個月,所有餐飲場所禁止堂食,學校和學前教育中心自2020年4月8日起全部轉為居家學習,所有人出門都要戴口罩。

到了2020年4月21日,「斷路器」阻斷措施推出「加強版」,增加了一些限制,包括菜市場實行按身份證尾數單雙號進場,並延長至6月1日。

李總理稱:「如果沒有實行阻斷措施,病毒從客工宿舍進一步散播至廣大社區,情況變得不受控,那將釀成一場大災難,想想就讓人不寒而慄。」

黃循財部長受訪時指出, 「當時有些人說應該直接進入封鎖狀態。我們明白這有助於減緩病毒傳播,但如此嚴格的措施必使經濟和個人付出巨大代價;而低收入和弱勢群體受到的影響更大,不單是心理健康層面,還會產生孤立感。」

正是出於這些諸多方面的考量,在疫情的高壓下,政府仍給民眾預留出喘息的空間避免恐慌煩躁等負面情緒在民眾間蔓延。

封鎖邊境應該更果斷

回顧整個抗疫過程,李顯龍總理也認同在某些關鍵的時間點上,他和內閣判斷有誤,在整個抗疫過程應當做得更主動,更果斷。

比如台灣早在2020年1月就對大多數旅客封關,獲准入境者也要遵守嚴格的隔離措施時,新加坡當局當時認為過於極端。境外輸入病例於2020年3月份開始在新加坡本地出現時,政府也沒有像其他國家那樣熔斷航線入新,或及時實施隔離政策。

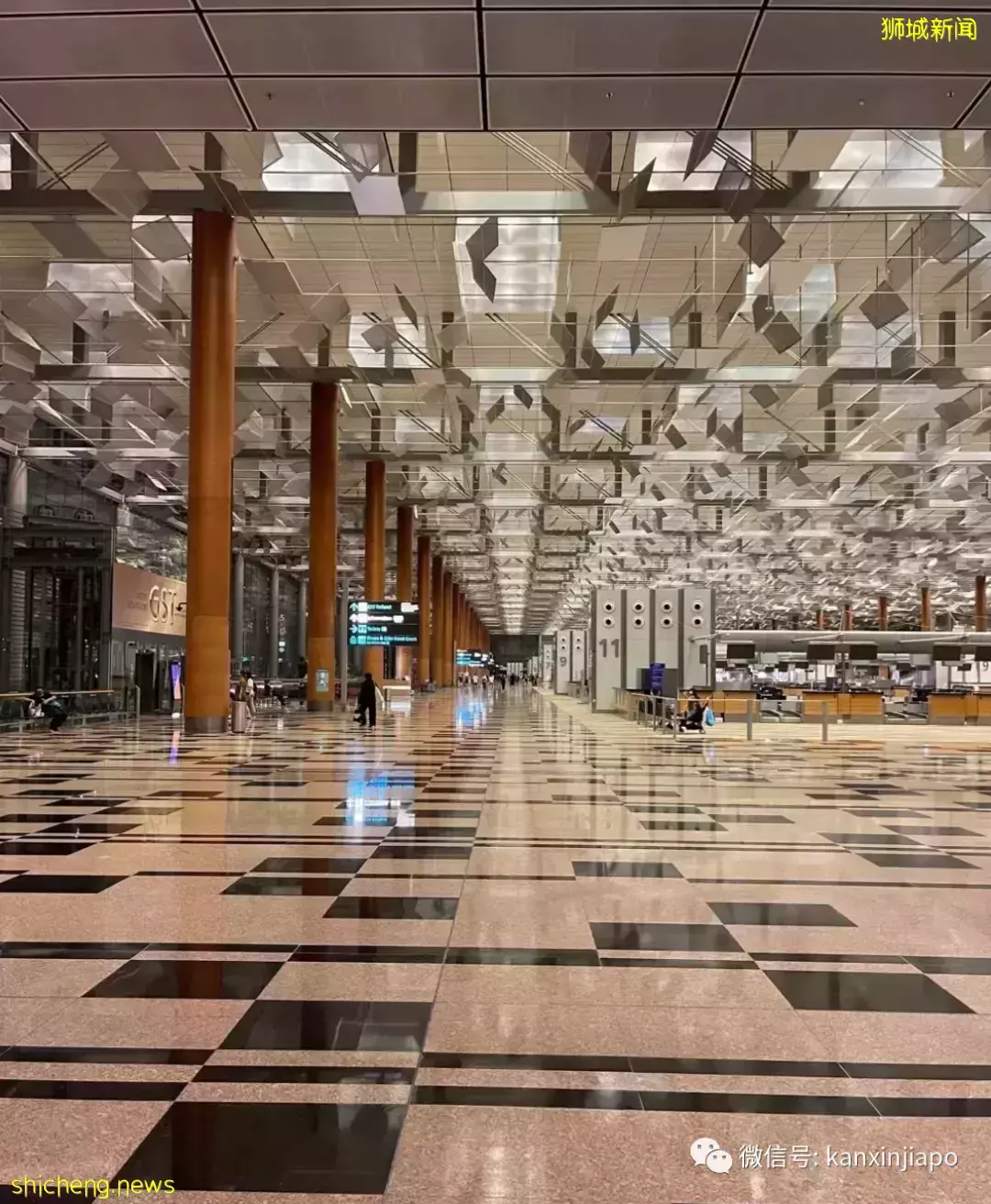

疫情下的樟宜機場

李顯龍總理說:「我們當時認為不太可能封關。樟宜機場是航空樞紐,確保跨境通行正常關乎生計。我們也以為,能在不收緊邊境管制的情況下,控制好境外輸入病例。但現在看來,我們的行動也因此被拖慢。我們在實行居家通知和隔離安排時也不夠嚴格。台灣的嚴格舉措證實奏效。」

應該更早實施全面戴口罩

無論決策是對是錯,內閣集體共同承擔責任。李總理說,在新冠疫情初期,他們依照世衛組織的建議,結合國內情況,建議民眾沒有身體不適不用佩戴口罩。

彼時全球範圍都不清楚新冠病毒無症狀感染的特性;直到2020年4月14日才強制全體民眾在公共場合必須佩戴口罩,違反者將處以300元罰款。

政府免費發放的口罩

處在抗疫兩年後的現在,李顯龍總理回顧彼時的決定時說:「第一原則應是相信戴比不戴口罩更有效,至少可以防止咳嗽或打噴嚏時病毒透過唾液傳播給他人。我認為我們應該更早改變立場,鼓勵人們戴可重複使用的口罩。」

顏金勇也認為,口罩攸關公共衛生,該改變措施時就要改變。「我們最初對這個病毒有一些假設,並按假設做一些決定,但我們須要不斷用事實印證自己的假設是否正確。」

即便是無症狀感染未被發現,新加坡當局也應該鼓勵民眾戴上口罩預防潛在的感染威脅。

如果想要了解更多一手信息,可以查看新書《戰疫勇士——新加坡之道》,即日起可上Zshop進行預訂。

新加坡與台灣互通數碼冠病健康證明

新加坡駐台北商務辦事處1月28日通過面簿發文稱,新加坡與台灣的相關單位已承認和接受雙方的相關證明 。

此項政策落實後,從台灣的出發旅客只要持有台灣核發的數碼疫苗接種證明,就可以快速地入境新加坡。不過旅客所接種的疫苗必須在世界衛生組織核准的緊急使用清單內。

依照新加坡現有的邊境措施,從台灣出發的訪客須在出發前兩天取得聚合酶鏈式反應(PCR)檢測或抗原快速檢測(ART)的陰性證明,並在入境新加坡時再接受一次的PCR檢測,結果呈陰性者即可自由活動,無須履行居家通知。