新柔長堤在2024年6月28日迎來開通100周年紀念。(聯合早報)

作者 何盈

新柔長堤是在1924年6月28日落成啟用,今年(2024年)正是新柔長堤開通的100周年紀念。

短短的一百年,這條長僅1公里多的長堤,不但是新馬關係的中心紐帶,也是新馬兩國唯一的陸路通道。

長堤百年以來,擔負了「兩岸」眾多的歷史重擔:

緊牽兩地人民的情感、溝通兩地的貿易、促進兩地的經濟以及文化交流……長堤下的大水管,默默流動的、更是新加坡市民的生命之水!

長堤過去百年所扮演的角色和發揮的功能,雖然沒有什麼令人震驚的改變,但每隔一段時日,也會隨著兩國政治格局、經濟實力、國際地位和基建水平的消長,悄悄的起了一些變化。 尤其是新加坡與新山這對「相依為命」的「難兄難弟」,經常都扮演著「三十年河東三十年河西」的角色。

長堤百年政經文化與習俗傳統等的聯繫、以及傳承交流與影響,自有政論專家、文史學家以及作家詩人等撰文「助興」,正經八百論而述之,或錦上添花歌而頌之。

身為平民老百姓的我,只想從一個平凡老市民的角度,憑記憶配合散見新馬報章的資料,寫一寫長堤兩岸吃喝玩樂、聲色犬馬的消閒文化,算是長堤的「外傳」、或是兩岸的「野史」,希望能夠為長堤兩岸的「正史」作點補遺。

疫情期間入夜後的新柔長堤。(聯合早報)

從「祖宗三代」談起

「新馬一衣帶水」「新馬一家親」這兩句話,經常掛在新馬不少政治人物與平民百姓的口中。請允許我先從「祖宗三代」談起…… 眾所周知,不少新加坡人的祖輩,以及參與新加坡獨立建國的各階層人士,包括達官貴人與平民百姓,很多都是來自馬來西亞。 大伙兒的祖輩可追溯到中國大陸南方。

這些先輩們千辛萬苦,攀山過海,披荊斬棘,分別來到英國海峽殖民地時代的「三州府」檳榔嶼(檳城)、嗎六甲(馬六甲)與石叻坡(新加坡)開荒謀生,成家立業、娶妻育兒、落地生根。

上世紀90年代,在兀蘭關卡排隊等候170號巴士過長堤進馬國,是許多新加坡人周末的「標準動作」。(海峽時報)

以我這個75歲的新加坡「建國一代」為例,跟新柔長堤兩岸的緣分,始於上個世紀60時代。 1963年新加坡加入馬來亞聯合邦,成為馬來西亞的一部分。

那時,我剛好上中學,升旗禮唱的是馬來西亞國歌,歌詞完全聽不懂也看不懂,糊裡糊塗的跟著旋律咿咿呀呀混唱過去。

後來,我還被強制讀了兩年的「國語」(馬來文)。那會兒才知道,原來在馬來文中的「心肝」是分不開的:心是hati ,肝也是hati。眼睛是mata,兩對眼睛mata-mata便變成了警察……

也幸虧有了這兩年的囫圇吞棗、死記硬背,才能以「巴剎馬來語」加上肢體語言,跟長堤兩岸的馬來同胞與友人和諧溝通,相互交流。

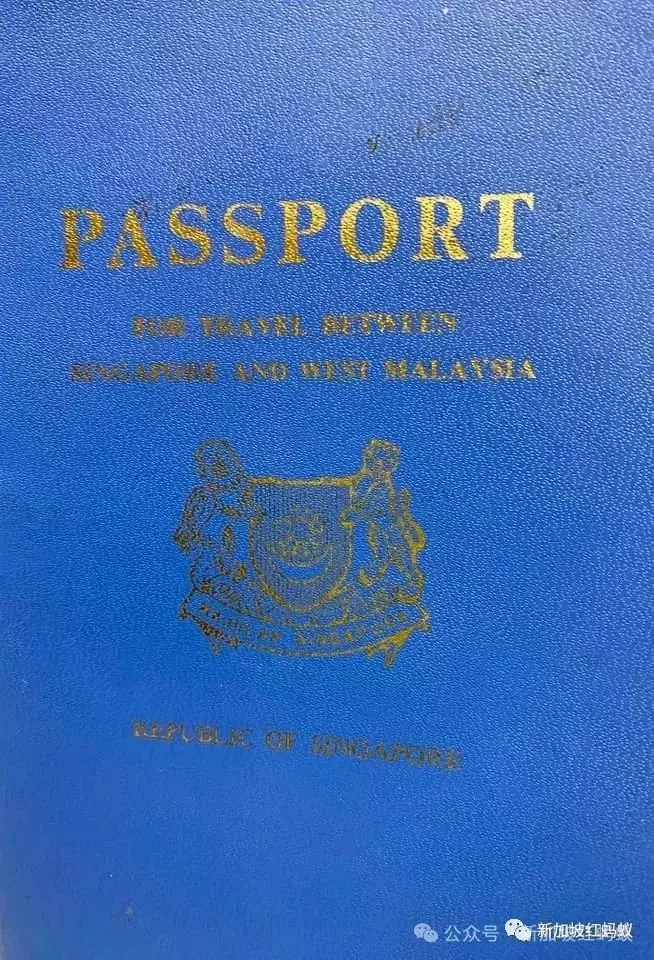

1965年,新加坡脫離馬來西亞獨立,接著建國,我最深刻的印象就是:開車從長堤入境馬來西亞得申請車輛入境准證,也得持有一本藍色的西馬限制護照。

1986年,馬來西亞取消了車輛入境准證,限制護照面世了10年後,在90年代末期被新加坡國際護照所淘汰,走入歷史。

外皮是藍色的西馬限制護照是不少上了年紀的新加坡人的第一本護照。這本「藍色護照」在1996年之後停止發行,到了1999年12月31日,正式完成它的使命走入歷史。(安寧·阿敏臉書)

跟入境車輛相關,最受新加坡人關注的,是1989年4月實施的「半缸油」措施,規定所有的新加坡車輛出境時,必須至少添滿半缸油,違例者罰款最高可達500新元,以制止新加坡人因為馬國油價便宜而專程越堤添油。

但是,由於新元匯率逐漸高過馬幣,帶動了新加坡人開車越堤打油與消費的熱潮。新馬兩地的一些媒體甚至還將蜂擁而至的新加坡人,泛稱為「獅城客」!

當時,新加坡政府強調,「半缸油」的措施不在於阻止新加坡人到馬國旅遊,而是要確保新加坡能夠繼續有效的透過汽油稅控制境內車輛數目。

汽車的油表指針若顯示油缸的汽油沒達到規定的四分之三缸,車子在離開新加坡時就會觸犯關稅法令。(聯合早報)

1991年,油缸限制措施進一步提高到「四分之三缸油」,但依然無法阻止獅城客越堤消費的熱潮,因為打油只是「點綴」,吃喝玩樂對他們來說才是「正事」。更何況,替愛車「美容」,換輪胎以及裝置音響系統等,跟新加坡的價錢比較,新山還是非常划算的。

至於逛街與購買日用品的商場,七八十年代最受獅城客歡迎且至今還能夠叫出名字的,計有:大馬花園、順利花園、彩虹花園(柏蘭宜廣場)、大豐花園、聖淘沙廣場、假日酒店商場以及黃亞福街等。

1998年,去新山超市購買日用品的新加坡人。(海峽時報)

尤其是順利花園的瑪朱路(Jalan Maju),許多老新山習慣將之稱為「報館街」。

過去半個世紀以來,多家報館先後在這裡設立辦事處,包括:星洲日報、南洋商報、光明日報、光華日報、海峽時報、星報、中國報、建國日報、東方日報、馬來亞通報與民生報等。

順利花園的瑪朱路(Jalan Maju)又俗稱為「報館街」。(谷歌地圖截圖)

除此,多家報業代理也在街上設有店面。每天天剛破曉,派發書報的人員摸黑起早,忙忙碌碌,川流不息。

「報館街」上的南洋商報辦事處。(谷歌地圖)

「報館街」上的星洲日報和光明日報辦事處。(谷歌地圖)

如今,紙媒沒落,書業萎縮,此情此景,不復存在。

慶幸星洲日報、南洋商報與新海峽時報等主要馬國報章還在,報館街之名猶未被歲月淘汰!

「報館街」上的星報辦事處。(谷歌地圖)

(下一篇將與大家分享,只有長堤兩岸人民才懂的秘密……)