看死薄餅小販一定窮?都說了,以後薄餅漲價你就知道厲害了。(聯合晚報)

小販就是窮。誰告訴你的?

是因為小時候父母/老師恐嚇你說,「你給我好好讀書,不然長大後只能賣薄餅/雞飯」,還是你長大後通過觀察社會現象而得來的印象?

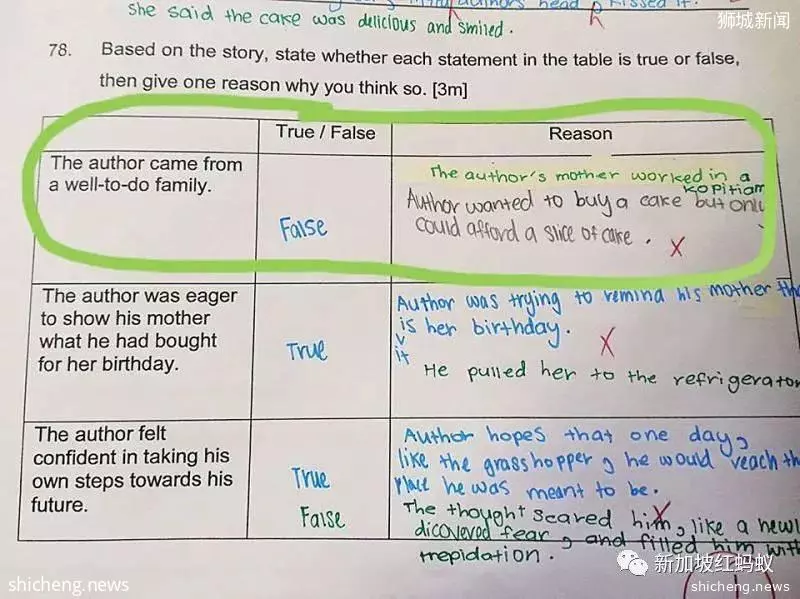

當我們的教育政策往「摘標籤」的方向走時,本地一所學校的考卷卻似乎逆潮流而行,灌輸孩子「小販就是窮」的觀念。事緣有一位女補習教師Rainbow Lim(10日)在面簿上晾曬一份小六英文理解問答的標準答案有「貼標籤」之疑,引髮網絡輿論熱議。

(網際網路)

這位補習老師教師分享她和學生的談話內容:

試題問:「作者來自一個富有家庭」這句話,對還是錯?理由是?

女生:錯,因為作者沒錢買生日蛋糕給媽媽。

學校老師:答錯。正確答案是,因為作者的媽媽在咖啡店工作。

小女生懊惱地告訴補習老師:我爸爸在小販中心工作,但我們不窮啊……我不認為那是對的答案。

(該貼文已刪除)

補習老師繼續讀那篇英文理解文章,想知道那位媽媽是不是在咖啡店當清潔工?不是,原來她是賣薄餅的。

賣薄餅的小販是窮人?

各位蟻粉讀到這裡,腦袋裡是不是也閃出了多個問號?賣薄餅的小販是窮人?

因為那位補習老師並沒有把試題的全文晾曬出來,紅螞蟻和眾網民一樣,只能看到引起爭議的部分,所以也不能非常準確地判斷,標準答案應該是什麼。但如果試題真的是灌輸「小販就是窮人」這樣的想法,那真是教壞小孩了。誰說小販就一定窮,你沒見過開大大輛馬賽迪的小販嗎?他開的車說不定比老師還大呢。

"薄餅大王"、第一家集團執行主席的魏成輝,2018年在新加坡《福布斯億萬富豪榜》上,以21億美元的身家排名第14。(福布斯)

工作不外就分兩種:一種靠勞力,一種靠腦力。(有沒有姿色都一樣。)

勞心者治人,勞力者治於人?

大部分工作是勞力和腦力都要有,差別只在比例。藍領工作耗多點勞力、少點腦力,白領工作多點腦力、少點勞力。腦力活因為技術含量比較高,又具備創新能力,所以腦力創造的價值要比勞力創造的價值更大、回報也更多。這也是為什麼,在我們的認知中,白領的薪水比藍領低。

在一些國家,這也和人們受「勞心者治人,勞力者治於人」的傳統觀念影響有很大關係。這句話本是對古代農業社會政治關係的一種描述,「勞心者」是官員,「勞力者」是百姓,兩者是「治」與「被治」的關係。從「官本位」的邏輯來思考,就會認為「勞心者」一定要比「勞力者」經濟效益高。

在已開發國家,技術藍領的薪水不一定低過白領

要消除這種封建思想不容易,但還好有市場經濟。在市場經濟,一個行業的工資平均多少,取決於社會的需求和稀缺性。所以如果你以為技術藍領的薪水一定低過白領,那就大錯特錯。在一些已開發國家,情況正好相反。

據中國媒體報道,德國藍領技術工人年薪約為3.5萬歐元,比當地大學畢業生白領的平均年薪(約3萬歐元)還要高。在日本,擁有高超技術的「匠人」更是備受推崇。《經濟學人》2017年的一篇報道也說,因為人手短缺,美國工廠工人、建築工人和司機的薪水漲幅高於專業人士和經理人,一個鋪磚工人每小時的工資比前一年漲了11%。

這個現象會在新加坡出現嗎?

如果政府繼續收緊外勞政策,這有可能發生。

教育政策要摘「我很笨」標籤,藍領工資要跟著提高

教育政策和勞動力政策是並行的,市場需要什麼樣的勞動力,教育政策必定跟著走。既然新加坡這麼缺外勞,政府又不打算引進更多的非技術外勞,同個時候教育政策又主張摘掉人們身上「我笨」的標籤,一個最可行的方法就是:大幅提高藍領階層的薪水。

當藍領勞工的薪水和辦公室小白領的差不多一樣時,肯定有助於改掉人們長期形成的「藍領沒出息、藍領就是窮」的刻板印象。

在這方面,政府還是有些動作。

比如說,漸進式薪金模式讓工友的薪水能根據生產力與技能的提升而相應提高。法律規定清潔、保安和園景三個行業,必須採納強制性的漸進式薪金模式,後續檢討確保清潔工人和保安人員每年都能獲得加薪。如果以技能最低的清潔工人每月最低基本工資為1236元的水平來判斷,要改變「藍領沒出息、藍領就是窮」的刻板印象是非常難的,那只是逐步去提升工人的技能。

多付點錢吃薄餅吧,別像高薪官員那樣裝

同樣被看作是藍領階層的小販們,其實也是長期被「剝削」的一群。就如許通美教授指出的,新加坡人肯花15元吃日本拉麵,為何卻嫌超過3元的小販中心食物太貴?新加坡人應該調整觀念,為小販美食支付更高的價格,讓小販賺取更多收入。

薄餅。(聯合早報)

當在咖啡店吃一條薄餅要花上四五塊,而不是一塊多、兩塊時,你還敢狗眼看人低,說小販是窮人嗎?看死薄餅小販一定窮?都說了,以後薄餅漲價你就知道厲害了。

可以想像,當這一切發生時,中產階級肯定喊窮,並把一切不公不義歸咎於「百萬部長年薪」。但如果我們自己一面高喊不要看不起小販,一面又不肯多付錢買條薄餅,這是不是也有點像一面喊著縮小貧富差距、一面不見大幅減薪的部長那樣太裝了?