新加坡媒體人潘正鐳(左)從中國漳州七首岩寺住持照光法師手中接過文殊菩薩花鬘獎獎章。(受訪者提供)

逾30年以記者銳眼追蹤新加坡多元藝術家陳瑞獻的藝術生涯,新加坡資深媒體人、詩人潘正鐳(69歲)獲頒中國福建漳州七首岩寺的「文殊菩薩花鬘(mán)獎」(簡稱花鬘獎),是海外唯一得獎人。中國得獎人——深圳的林魯和漳州的戴文偉皆為企業家的慈善功德,唯有潘正鐳以媒體人和詩人身份,書寫《天行心要——陳瑞獻的藝蹤見證》一書,並在海外報道,兼以詩文表達七首岩的佛教文化復興與佛教中國化的系列作品而得獎。

頒獎典禮於5月11日在七首岩寺圓光禪院廣場舉行,由住持照光法師(45歲)頒獎。頒獎禮也是文殊聖誕詩樂晚會,由漳州歌手、合唱團和舞蹈團唱演和朗誦12首歌曲,其中9首為陳瑞獻的詩曲創作世界首演,場面嚴華感人,與會的上千名觀眾沐浴在喜悅中。

潘正鐳是文殊菩薩花鬘獎唯一海外得獎人。(龍國雄攝)

潘正鐳接受《聯合早報》訪問時形容得獎為「天上人間」的大殊榮,說是「因上努力,果上隨緣」。他說:「一位年輕詩僧照光法師,慧見獨具,梵行高遠,具有毅力耐力地尋找、等待新加坡的一位修行藝術大家的到來,現在又那麼誠摯地授我以花鬘獎,天地無疆界的大心量。論規格和精神,這是來自天上,植根人間心靈,一項獨一無二的國際獎。我何其有幸,以新加坡人的身份領受這份大獎。」

他說:「在七首岩寺,在環繞著陳瑞獻的大地藝術作品的禪寺,在陳瑞獻創作的美麗詩曲唱誦中,在國外領著由新加坡這位偉大藝術家親自設計文殊菩薩法王子俊美頭像的純金獎章,加上精美的證書,聆聽照光法師朗讀動人的頌詞,我深深地感受新加坡這個小紅點在世界上散發的光芒,暖風吹拂著,內心閃爍著一顆星星,星星的歸屬是浩瀚宇宙。」

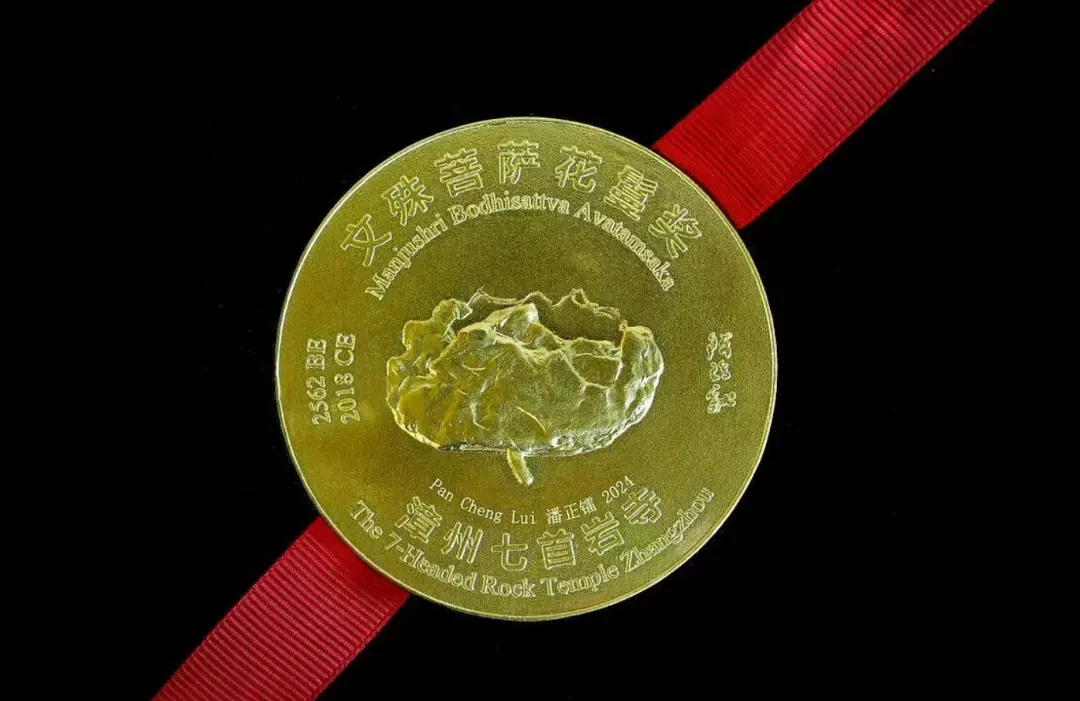

文殊菩薩花鬘獎純金獎章由藝術家陳瑞獻設計,正面為文殊頭像,綴瓔珞花朵為花環。(龍國雄攝)

文殊菩薩花鬘獎背面有蓮花圖案和得獎人名字。(龍國雄攝)

七首岩成立花鬘獎,緣自陳瑞獻的倡議,2024年首次正式頒發。潘正鐳回溯2018年中,七首岩寺一群關鍵訪客來到新加坡古樓畫室地板上開會,陳瑞獻出其不意地站起來,朗讀一篇感人肺腑的頌詞,全面讚頌照光法師的智慧和靈見,苦心毅力,把自己存有,以小佛陀設計的一枚純金獎章頒發給他。陳瑞獻說,且讓他當個「文殊菩薩的速遞員」,宣布啟動花鬘獎,第一枚頒發給照光法師。

七首岩為文殊菩薩道場,文殊菩薩為七佛之師,是大智慧的象徵。陳瑞獻設計的獎章純金,讓人反觀內照,至真至性。每枚含純金200克,直徑6.6公分,正面為文殊慈祥壯美頭像,綴瓔珞花朵為花環,背面為蓮花。潘正鐳說:「從頒獎禮回家,我跟女兒說,這枚獎章當成是我們家的家傳之寶。」

花鬘獎是來自法界天上的禮物。《妙法蓮華經·觀世音菩薩普門品》描寫無盡意菩薩請佛述說觀音菩薩的成就,聽後十分感動,即刻把頸間一串寶珠瓔珞解下,奉獻給觀音,觀音不肯接受,後來在佛的勸說下,接受了瓔珞,卻又即刻將獎品分作兩份,一供佛,一份供多寶佛塔。文殊菩薩則用整本經書《大聖文殊師利菩薩贊佛法身禮經》作為獎項,用一首整整164行的五言偈頌來禮讚如來。

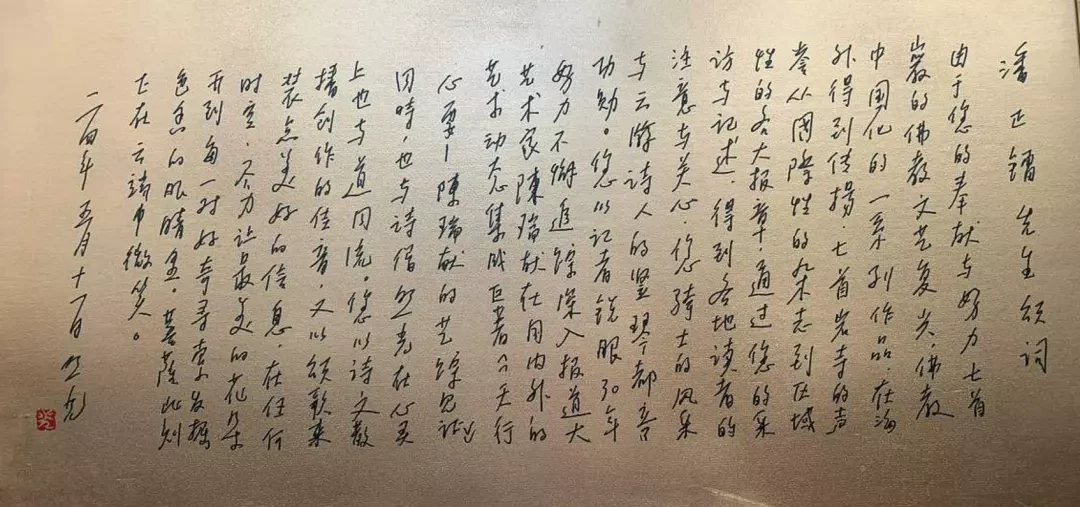

漳州七首岩寺住持照光法師寫給潘正鐳的得獎頌詞。(受訪者提供)

照光法師說:「讚美的頌詩凝成一項瓔珞獎,更是佛的無相讚美的結晶。而佛家至為倚重的讚美,是認可鼓勵一個個體的成就最為給力的靈丹。以瓔珞為獎,串起珠寶為頸飾,以花鬘為獎,綴花朵為花環,以金章為獎,則其金屬的結構上,布滿了設計藝術家對獎項的艷羨,及對受獎者充滿欽佩的指紋。」

追蹤陳瑞獻的無心插柳過程

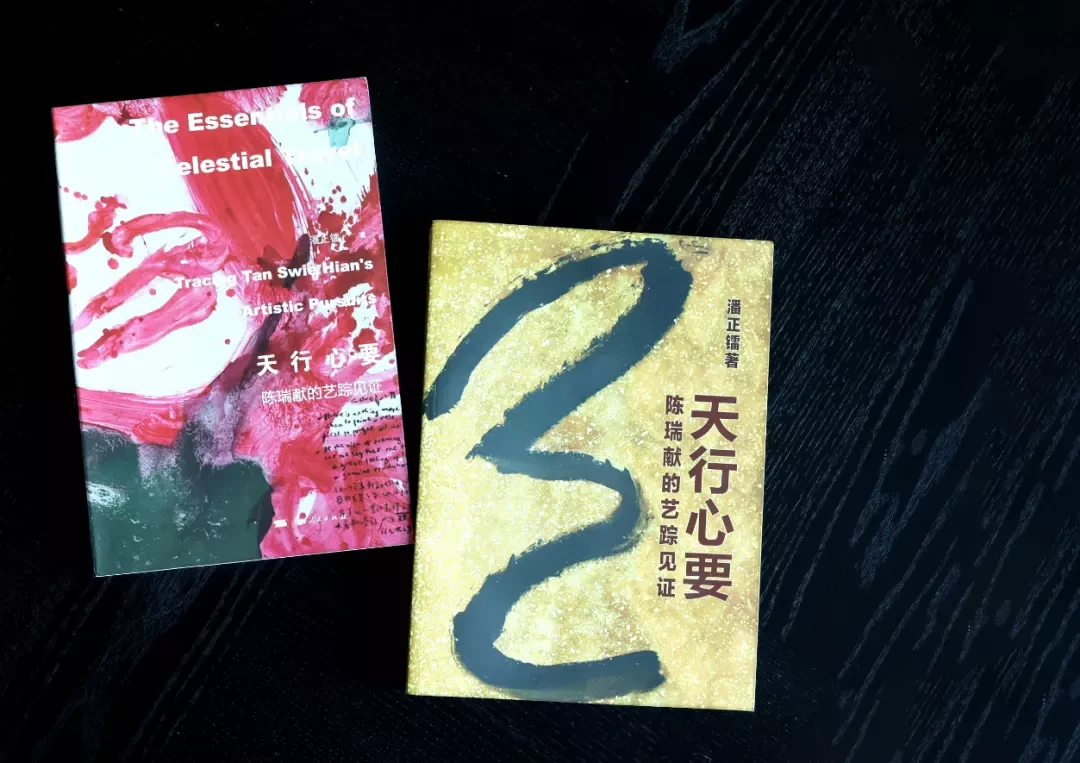

照光法師在得獎頌詞中認可了潘正鐳的著作《天行心要——陳瑞獻的藝蹤見證》。(龍國雄攝)

照光法師在得獎頌詞中認可了潘正鐳的著作《天行心要——陳瑞獻的藝蹤見證》(2012)。此書公認為研究陳瑞獻的重要著作之一,2017年由上海人民出版社出版中國版。《聯合早報》前總編輯林任君在書序言中說:「這是一本未經策劃,在報上自然累積而結集成冊的書。它在相當層面上,記錄了一位從寫詩和小說開始的青年作家逐漸蛻變並崛起成為一個蜚聲國際的多元藝術家的過程,也見證了一家主要報章跟一位藝術大家的互動歷程。」

潘正鐳說:「從年輕時,我就認為瑞獻以後一定是個大人物。他太廣闊,我能從中吸收的養分有限。我跟他去過威尼斯雙年展採訪,去過達沃斯見證他領取水晶獎,我也和畫家好友黃意會結伴去過中國青島小珠山『一切智園』看瑞獻的大地藝術,以訪問和詩文的方式發表。我認識到這個藝術家的將來。轟動的新聞一下子過去,長期跟蹤一位藝術家,則成為研究藝術家原創資料的寶藏。」

儘管2017年已退休,潘正鐳有感於七首岩是陳瑞獻晚年最重要的作品,繼續追蹤深度報道照光法師與陳瑞獻的特殊因緣。他說:「照光法師在青島看到世界最大的摩崖石刻《心經崖》後非常感動,費時七年請到陳瑞獻來發展七首岩,為他實現中國佛寺藝術化的理想,開展新文藝復興志業。近1500年歷史的寺廟經過戰亂荒蕪,須要通過美,走入內心,以進入法。」

美的藝術與宗教相融合的文藝復興

陳瑞獻為報常圓方丈與照光的師徒知遇之恩,自喻為「一朵報恩之雲」,從2017年起,每年到七首岩創作,靈思泉涌,大疫期間隔著時空仍繼續建造。七首岩可說是兩國藝術文化交流的頂峰之作。潘正鐳2023年歲末親訪該寺,連續兩天,各花兩個小時在高低起伏山勢瀏覽陳瑞獻的作品,體悟到這是「直面一座體現自由心、一系列文藝復興式的藝術品」,開創了現代佛寺園林的先河。單單一個以詩僧寒山子為創作鋪陳的「遠求園」寒山道,完成把園林設計回歸到中華文化的本位,絕不是世界各地普遍復刻得了無生氣的日本寺廟園林景觀。而占地廣大的佛寺不設圍牆,以便人們像蜂鳥一樣能自由來去。七首岩智園如今成為當地人文景點,每天吸收千人參訪。該寺正在策建一座室內的「陳瑞獻藝術館」。

潘正鐳說:「瑞獻已步入晚年,但無論從改造轉化現有,點撥天然成品,個人創作,或者是人天合作,他以中華文化為根基,海納世界文化精華,承先啟後,歷史,當下,未來,呈獻的景觀,圓融通透,讓人耳目一新,回歸本心。」

馬蒂斯晚年在旺斯時做了一件最大的作品,答應一位照顧他晚年,後當修女的女士,設計建築一座小教堂。馬蒂斯說,畢卡索對他說出一件非常美的事:我們必須像工人一樣地工作畫畫,當時馬蒂斯回覆:「但對畫教堂,我就不這樣了。靈感來自他方,比我還高的地方。」潘正鐳引述這個故事說:「照光法師認定陳瑞獻為七首岩創作,是讓中華文化的文藝復興從這裡開端。我回想,不也就是達文西、米開朗基羅、拉斐爾等藝術大家讓美的藝術與宗教相融合,開啟歐洲文藝復興的大時代?瑞獻是個修行者,自由自在,神識飛揚,藝術只是他心識的註腳。我想這是他和這些西方藝術大師仍有所別之處。」

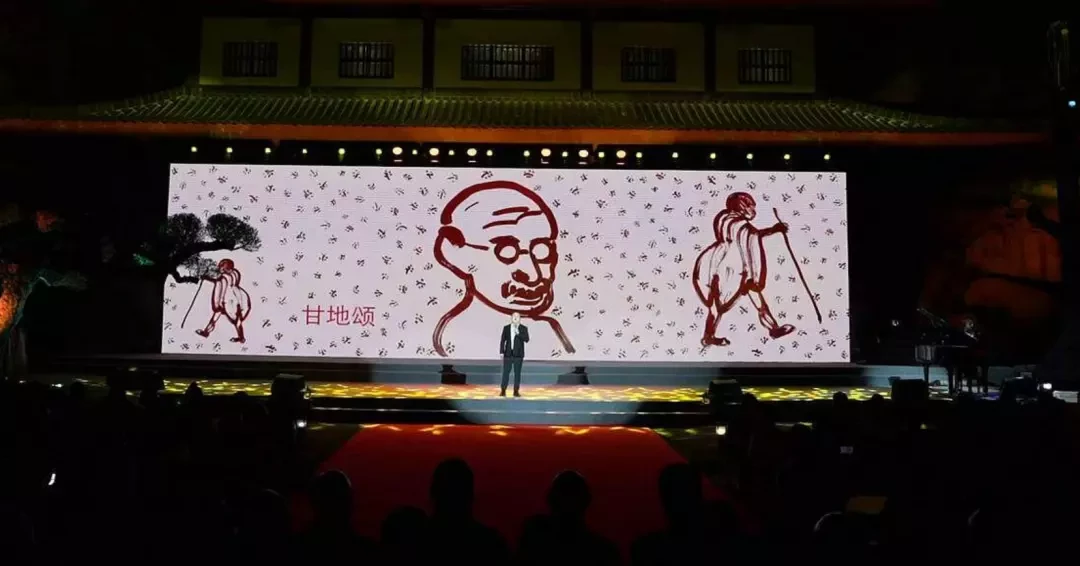

花鬘獎頒獎禮演唱陳瑞獻詩曲作品之《甘地頌》,舞台熒幕上以毛筆線描的甘地像出自陳瑞獻之手。(受訪者提供)

《陳瑞獻歌集》早在2014年出版,但潘正鐳在頒獎禮第一次完整地欣賞到陳瑞獻的詩曲創作。人不在現場的陳瑞獻還設計了舞台背景幻燈熒幕。潘正鐳說,這些歌詞簡潔明亮,唱來讓人穿透焦躁的世道,導向人心本源,尋找和平、安謐,積極的精神之鄉。最感人莫過於那首《甘地頌》,詩曲借用印度聖雄甘地幾個簡單的遺物前各放一朵小白花,逐漸推進,最後男生獨唱「巴布棄世時的遺物/是看遠一點吧/忍一忍/再忍一忍吧/永不沉淪的/正念的小白花。」

沉浸在舞台熒幕上藝術家以毛筆線描拄著手杖的瘦削甘地與歌聲中,潘正鐳想起遠方正興的兩場戰爭,無辜的生靈塗炭,感嘆:人類沉淪,正念離得太遠了啊,甘地。

文:黃向京