新加坡:狹小空間下鋒芒成長的國家

新加坡是位於東南亞的島國,就夾在馬來西亞和印度尼西亞兩國破碎的島嶼之間。

從地圖上可見,新加坡與北面的馬來西亞並不接壤,而是隔了一條海峽——柔佛海峽,海峽之上目前只有兩座橋樑連接。

而新加坡的經濟重心在南面,南面是著名的馬六甲海峽,是中日韓三國最重要的能源貿易運輸通道。

海峽之上分布著新加坡的63個小島,同時新的人工島也在不斷生長。比如西部區域,在2000年還是一片大海,經過幾十年填海造地,如今已初步建成投運。

還有中部區域,最開始由七座獨立的小島組成,經過填海造地,逐漸連成一片 ,成為新加坡最大的外島——裕廊島。

裕廊島是新加坡的煉油中心,島上設有95家跨國公司的運營基地,像殼牌、埃克森、美孚、雪佛龍等業內巨頭均有在這裡設廠。

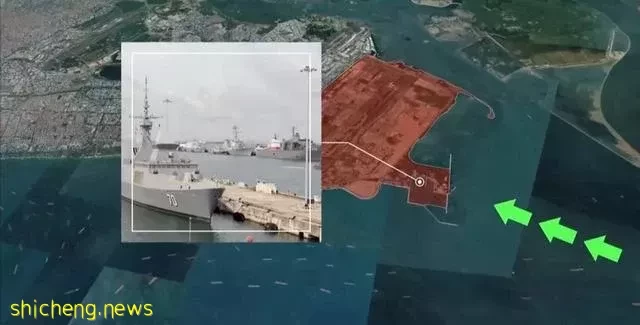

向東面展望,也是一座人工島,2013年初具規模,如今已放滿了貨櫃。東面最突出的區域是樟宜海軍基地,每年都有100多艘美軍艦到新加坡的軍港停靠休整。

樟宜海軍基地

因為國土面積太小,新加坡甚至沒有首都,也沒有省,只有五個社區,內設28個郵區。其中第9、10、11郵區,是傳統富人區。第4郵區,是新加坡最尊貴的升濤灣,這裡是新加坡唯一允許外國人購買和擁有的私人房屋的區域。

第1、2、6郵區是新加坡的核心地帶、金融中心,第3、12、16、18、20郵區,是新加坡成熟的住宅區,都是一些帶有年代感的老房屋。

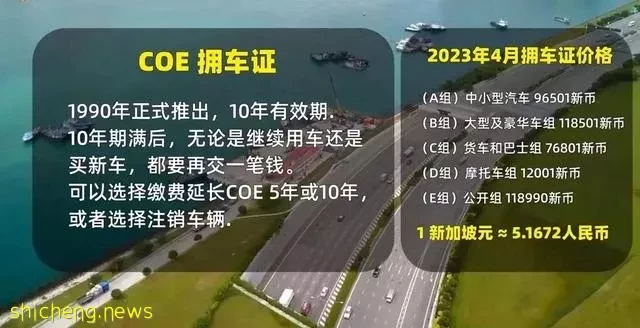

在新加坡,你想擁有一輛自己的汽車,非常困難。除了汽車費用外,你還得掏20多萬元買一張新加坡擁車證,期限十年。十年後你可以再續簽五年,或者買一個新的擁車證,所以新加坡鼓勵人們多乘坐公共運輸工具,比如地鐵。

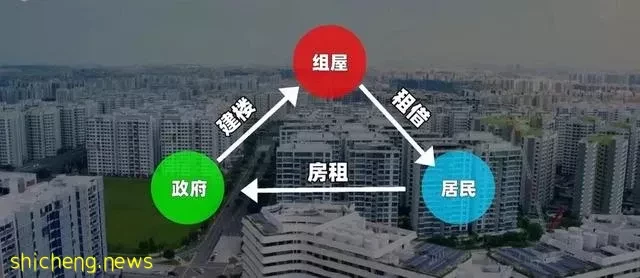

新加坡人口545萬,密度很大。為了解決居住難題,新加坡採取組屋模式。所謂祖屋,是指政府建樓,房子擁有權是政府,政府以租借的方式給新加坡人居住,住戶每個月交房租給政府。

到2008年,85%的新加坡公民居住的都是政府建造的組屋。這種模式,有效解決了新加坡地少人多的難題,同時社區房子的分配,是按照種族比例來分配。

新加坡三大種族,華人占76.7%,馬來人占13.9%,印度人占7.9%,其他種族占1.5%。在房屋分配時也是按照這個比例來分,如此就避免了一個社區全是華人或者馬來人的情況,同時也避免出現種族扎堆,造成國家分裂。

新加坡西北方向,是一些農場和墓地。中部是以三個水庫為核心的熱帶雨林公園,是新加坡的綠色心臟,內有新加坡最高的山峰——海拔164.3米的武吉知馬山。

公園東南方向,有一條人工水渠加冷河注入濱海灣。該海灣一共有五條河流供水,2008年,新加坡在海灣口建了一座攔河大壩,然後用時兩年排干海灣鹹水僅保留淡水。現在濱海灣已經變成一個淡水水庫,為新加坡人提供生活用水。

濱海灣淡水庫

海灣西北是新加坡標誌性建築超級樹,園內18棵高聳的超級樹,充當垂直花園,他們可收集雨水,利用太陽能發電。

高聳的超級樹

新加坡的建築很多都是這種垂直綠化。所謂垂直綠化,是指在牆壁、陽台、屋頂等處,栽植各種高攀藤本植物。如此,不僅能節省用地,還能夠改善城市熱島效應,室內冬暖夏涼。一座座頗具特色的建築,使新加坡成為一個花園國家。

新加坡人的祖先是馬來族人,後來遷入很多來自印度尼西亞、印度、中國閩粵兩地移民,其中華人占大多數。

新加坡的華人很多都是明末清初時,大量中國人去南洋打工、經商遷徙過去的。其中以福建、廣東、海南的人較多。

關於新加坡印度族群的來源,有兩個歷史原因。其一是在1819年,英國殖民時期英國政治家萊佛士爵士的船航行到新加坡,隨行隊伍中的印度勞工和士兵紮根於此,成為新加坡的第一批印度移民。其二是在2005年,新加坡和印度簽訂了一個人才引進協議,導致大批印度精英猶如潮水般湧入新加坡。

多種族移民的融合,使得新加坡成為一個多種族多元文化共存的奇妙國家。