李光耀:我擔心新加坡人會以為新加坡是個正常的國家

回看歷史就會發現,新加坡建國總理李光耀領導的新加坡,走過了一個與眾不同的國家建構道路。歸納起來,就是應用政治智慧通過「設計型」(Think Big Do Big)的戰略思維,打造出與眾不同的國家。

具體說來,就是在既無天然資源,也沒有戰略縱深可依託,況且又是個新生小國的情況下,就是靠設計出與眾不同的發展空間才取得的成功。

如果沒有這些具有智慧型的戰略「設計」,連一滴石油都沒有的新加坡,就不可能有全球第三大煉油中心的出現;根本不存在內陸航線的新加坡,就不會有世界級的樟宜機場;國內市場如此小的金融體制,就不會有享譽全球的金融中心等。

(新加坡樟宜機場。圖源:STB)

當然,李光耀領導的新加坡之所以能夠做到這一點,首先就需對世界和自己具有精準的戰略研判與定位,進而還得做到依據既定戰略規劃,有計劃、有步驟的推行,這又關係到國家制度與治理能否具備相應的條件與配合。

因此,新加坡能發展成為一個成功的國家,實屬不易。而能在一代人的時間做到這一點,更是難能可貴。從國家建構與社會治理的視角看,這有賴於李光耀團隊真正做到做好以下幾點:

建構正常的國家

新加坡能夠生存下來,這本身就意味著過程中在克服歷史與現實中存在的諸多問題,如失業嚴重、種族關係緊張、貪污腐敗、法治不彰等有了進展。但作為一個新生小國,即使有了朝向建設一個真正的國家的目標與戰略,也仍然面對著諸多歷史與現實難題有待更好的破解。

首先如何建立國家認同。在獨立初期,第一代內閣中的拉惹勒南,擬定了《新加坡信約》,以及國家憲法的修訂,正是本著建立一個民族國家的最高目標而設定。可是,歷經這些年來的改革與變遷,對新加坡來說,這只能是個願景。

基於多元種族的移民社會根基,現實顯示,對新加坡的國家認同,最好是以國家的共同利益為前提,允許不同種族擁有各自發展的空間,即以國家文化認同為核心,輔以族群文化認同下共建新加坡國。

新加坡獨立建國雖然已經半個世紀,但在建構一個真正正常的國家方面,依然面對著歷史短淺和多元種族移民社會短板帶來的歷史與現實鴻溝。

李光耀也一再指出:「我擔心的是新加坡人會以為新加坡是個正常的國家,認為我們可以和丹麥、紐西蘭,甚至是列支敦斯登或盧森堡相提並論。」

在李光耀眼裡,最關鍵的是要有出類拔萃的人才領導國家——「如果上面的人不中用,整體制度將慢慢走下坡。這是無可避免的。」

新加坡在朝向建設成為一個正常國家,確實已有了信約、憲法以及相關的法律法規提供指引與保障,但不容忽視的是,為實現這一目標雖然有了良好的起步,卻遠遠還沒有具備成為一個正常國家的共識與文化素養。

由此說明,李光耀思想中關係永恆不變的道理,就具有鮮明的底層思維與原則。

打造良政善治的國家

新加坡政治制度的繁衍,可以說是英帝國後殖民化的產物,即把西敏寺議會制引進新加坡,但獨立後的新加坡議會民主制的演變卻深具本土特色。

應該說,李光耀由始至終都認同西方民主議會制,或者更確切的說,為了區別與反對暴力革命,他做了這樣的選擇。即使如此,他也從不隱瞞對西方民主制度的具有強烈的不同看法。歸根結底就是民主是好的,但必須以適合國家的特殊國情為依歸。

因此,這就不難明白,新加坡政治體制的演變,既不同於西方已開發國家,特別是美國所倡導的「普世價值」為依歸的模式,也不同於一些亞洲國家。簡而言之,就是在體制的繁衍中,必須遵循憲法每五年選舉一次,以獲得選民的授權而執政。

這種授權是有條件的,即展現良好有效的治理國家,為國家富強努力,為國民福祉盡職。

既然是權授予民,展現良政,即廉潔、公正、平等,法治透明便成為必須。追求的是善治,即良好規劃、高效執行與創導和諧平衡也成為必須。

這就意味著,這樣的政治體制發展才可以確保新加坡的政黨政治與競爭,按照任人唯賢,著眼國家最高、最大利益的前提下展開。當然,舉凡走向民粹和政治化的政黨政治,便是不可取的,也是不可接受的。

回看歷史,新加坡的政治體制繁衍有利於國家的生存與發展。一黨長期執政雖受到非議,但沒有人能否定穩定的政治體制發展,因政策與治理的延續性營造的良好效應。總之,如何打造一個適合新加坡特殊國家的政治體制,不論是過去、現在,還是未來都是正確與必要的。

展現現代文明的和諧社會

獨立初期,新加坡的國家建設與社會治理,確實有著不俗的進步,不過,若從建設一個進步繁榮和諧的現代化新加坡來看,則遠遠不足。

問題就出在新加坡歷史短淺和多元種族的移民社會。因此,如何建構進步繁榮和諧、現代化的新加坡,顯然須基於新加坡的特殊國情,應用國家治理的底層思維與原則應對。

既然新加坡還不是一個正常的國家,政治體制的繁衍也有待夯實為文化傳承。李光耀因此採取了別具一格的對策:「搞改革不能操之過急。沒有人願意喪失自己的種族、文化、宗教甚至語言屬性。作為一個國家要想生存下去,你需要具有某些共同的屬性,具有一些相同的東西。如果你改革的步子邁的太大,就會遭來問題,要慢慢地、穩步地推進。」

因此,李光耀為打造這樣的新加坡,從體制機制到戰略策略都具有獨特的思維與看法。就像嚴格規定政教分離;出台《種族宗教和諧法令》,規定組屋種族比例制;推行雙語教育制度;設置集選區、民選總統種族代表制等。新加坡得以從過往的紛爭不斷,族群關係緊張走向社會和諧,毫無疑問是因為有了這些法令法規,體制與機制的存在與落實,才營造出新的和諧社會氛圍。

為了打造一個現代化的新加坡,在李光耀團隊的規划下,重視教育,提倡科學與技術,尊重良性民主與基本人權,強調公正平等競爭下的各取所值。在城市化過程中,把新加坡建設成為一個擁有現代化生活水準與良好的基礎設施的國家的同時,也把新加坡打造成「花園中的城市」。

可持續發展的國家

回看歷史,就會發現李光耀為新加坡所設定的國家形態與戰略,除了上述提到的層面,他也非常關注國家構建的可持續性。這是因為他深知既有的進步,並不意味著是未來的必然。人類歷史有過太多國家興亡的故事,可引為借鑑。

因此,在李光耀看來,為了確保新加坡的發展具有可持續性,他的團隊為此設定了相應的對策,這就是:

一、通過前瞻性的戰略規劃,以引導和規範國家生存與發展的方向和路徑。這些戰略規劃可以是短中長期的,也可以是國家層面或不同領域的。例如產業經濟、醫療體系、人口政策、基礎建設、水資源等。

二、國家認同與族群差異引發的和諧共處問題,必須伴隨漸進、平衡、有序的法制改進和強化溝通渠道,從而達致及時有效化解分歧,以維繫和諧的族群關係。過程中,還必須因應時代與社會結構的演變,更新社會契約。

三、努力維繫友好互利的鄰國關係,打造備受尊重的國家形象。

四、對歷史時代、國際格局、地緣政治抱持敏銳度,並須作出可靠的戰略研判與定位調適,藉以恰如其是地作出及時必要的回應,以維護國家的核心利益。

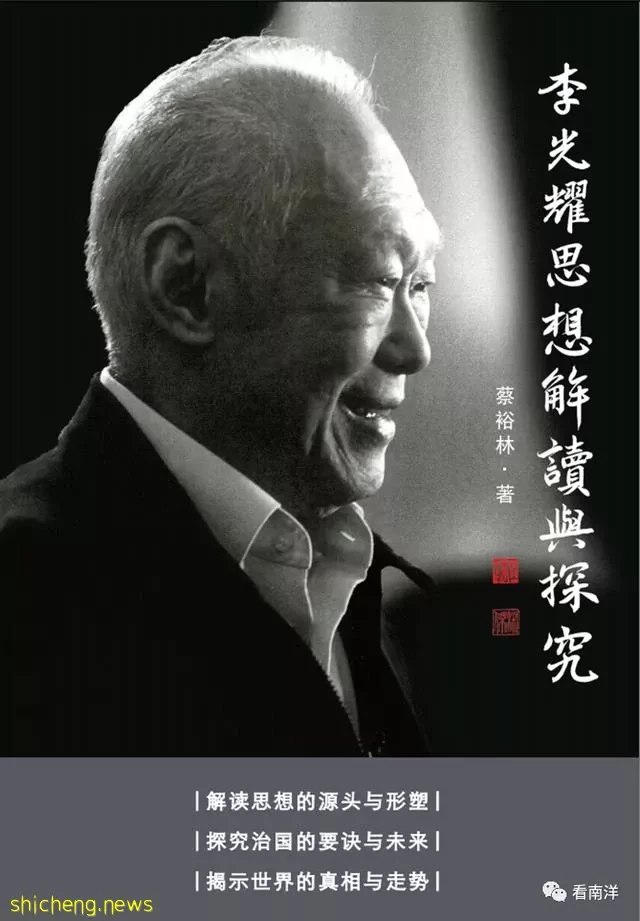

(本文摘錄自《李光耀思想解讀與探究》,部分文字有刪減或調整)

作者簡介

蔡裕林,以獨立政治觀察者身份,撰寫時事評論,主要發表在《聯合早報》言論版、新加坡眼等網站。作者曾長期受邀在電台等媒體接受採訪,並以特邀培訓講師身份受邀做新加坡治理、時事課題的公開講座。已出版的著作包括:《新加坡颳起改革風》《李光耀時代VS後李光耀時代》《後李光耀時代何去何從》《新加坡抗疫紀事》等。

2023年,配合李光耀百年冥誕,蔡裕林出版《李光耀思想解讀與探究》一書,希望引發人們對李光耀政治遺產更廣泛的關注與思考,包括:到底是否存在李光耀思想?它的內涵是什麼?李光耀是個怎樣的政治思想家?新加坡模式在後李光耀時代將如何演變?

兩場與李光耀有關的公開講座

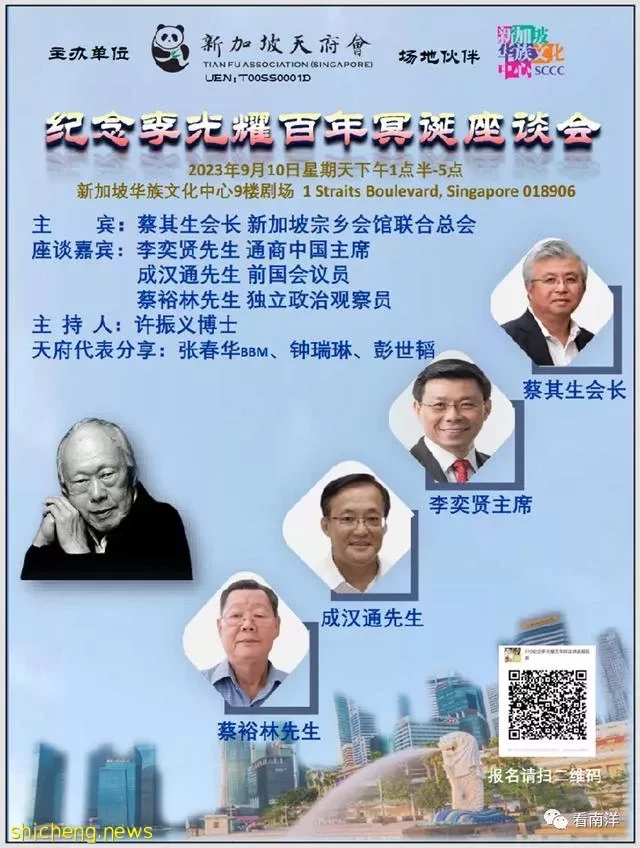

今年是李光耀百年冥誕,新加坡天府會、新加坡同安會館和南洋學會,都將舉辦與李光耀有關的講座。

9月10日(星期天)

紀念李光耀百年冥誕座談會

新加坡天府會將於9月10日舉行「紀念李光耀百年冥誕座談會」,具體活動詳情如下:

日期:2023年9月10日(星期日)

時間:下午1點30分開始

地點:新加坡華族文化中心, 1 Straits Boulevard

主賓:新加坡宗鄉會館聯合總會會長蔡其生

座談嘉賓:通商中國主席李奕賢、前國會議員成漢通、蔡裕林

天府代表分享:張春華、鍾瑞琳、彭世韜

大會主席:楊建偉教授

大會主持人:許振義博士

大會司儀:天府會秘書長劉朝霞

服裝:商務便裝

9月16日(星期六)

《李光耀思想解讀與探究》新書發布會

日期:2023年9月16日(星期六)

時間:下午2點開始

地點:新加坡同安會館,141 Cecil Street

會議主席:同安會館主席陳漢棟

對話主持:南洋學會秘書長梁勇博士

對話嘉賓:區域媒體人鍾天祥博士同安會館文教主任、聯合早報言論版主任葉鵬飛