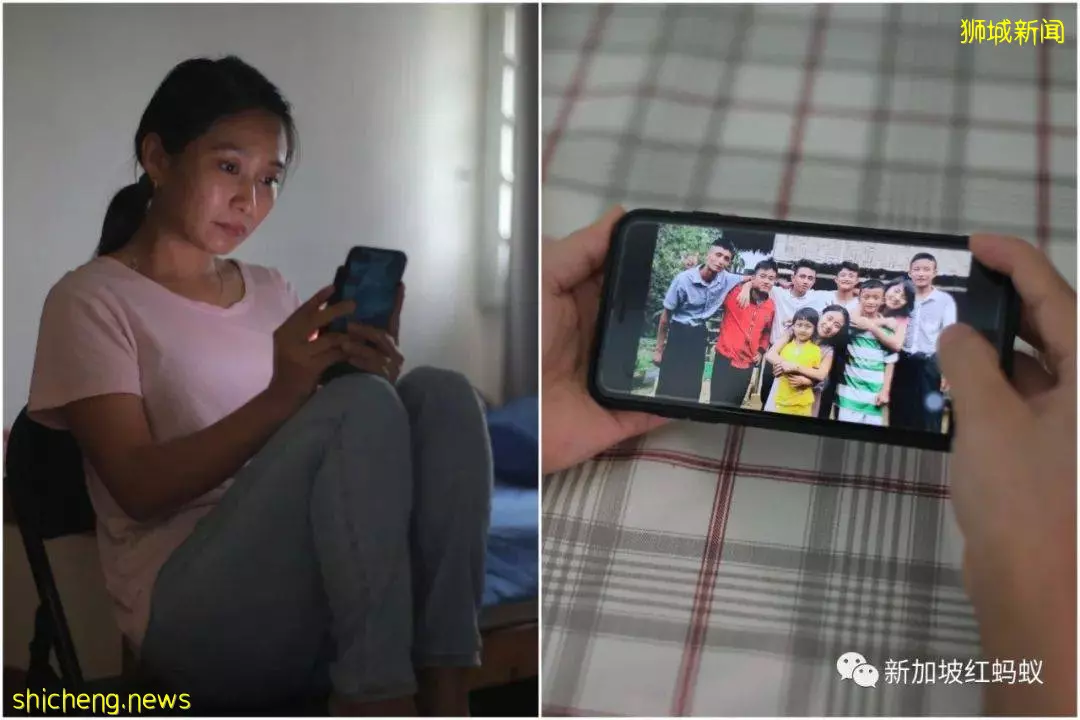

Zin Zin Aye已經四年沒回家了。(海峽時報)

作者 侯佩瑜

打開《海峽時報》電子版,看到了以下這兩則新聞,頓時感觸良多。

你家中的女傭、鄰居或親友的女傭多久沒回國與家人團聚了?

她們在對抗冠病疫情的同時,除了思鄉,還要擔心身在家鄉親友的安危。

或許我們能做的,就是在噓寒問暖的同時,也當一個傾聽者,讓隻身異國的她們,不會覺得孤軍作戰。身為僱主的我們,也應該給予她們自由時間與家人通電保持聯絡,時刻獲知家人的最新消息。

紅螞蟻的緬甸女傭從2018年7月抵新後就未曾回國。原本去年3月,兩年合同屆滿之際她打算回國慶祝新年,並且為亡母辦追悼會。

但由於當時往返兩國需隔離一個月,又必須承擔受感染的風險,加上擔心再次也許不容易再入境新加坡、而且工作不易找,於是決定等疫情好轉了再回國。然而一年半過去了,當地的疫情卻還未看到曙光。

緬甸的冠病感染總人數從去年5月的200人增至本月的50萬人,至今已有1萬9000人染疫而死。

37歲的女傭,命運相當坎坷,孩子一出生就成寡婦。如今,她一人身在異鄉,卻擔心著未成年的兒子以及年邁的父親會受到感染,想給他們寄些補品,卻又因各省的邊境開開關關,一下子沒船運送,一下子公路關閉,始終無法送上。

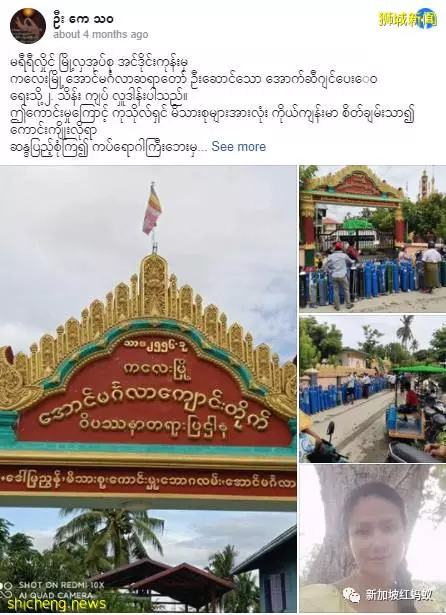

今年7月,疫情蔓延到女傭家鄉緬甸實皆省(Kalemyo)吉靈廟鎮( Kale ),導致當地氧氣不夠用。心繫家鄉的女傭,毅然捐錢在當地購買氧氣桶。

據女傭透露,自緬甸軍隊今年2月發動政變奪權後,緬甸農村近來幾乎每天都在發生武裝衝突和軍事行動。她在家鄉的好幾名親友也因此死亡,老家又到處被放火,家人被迫撤離村子,兒子已經快一年沒法上學。

據悉,當地人除了健康和人身安全受到威脅外,政變還導致緬甸貨幣大幅貶值、食品與燃料價格猛漲,如今就連糧食的獲取也成了問題。

和女傭聊天時,她無奈地說:

「現在病毒已變得不可怕,政變更可怕。」

同樣來自緬甸的另一名女傭Zin Zin Aye,在本地打工9年,也因疫情的關係已有近4年無法回家探親。

Zin Zin Aye想家卻不能回家。(海峽時報)

29歲的她告訴《海峽時報》,70歲的爺爺與胃癌搏鬥多年,去年2月病逝。她無法回家見他最後一面,不能好好答謝爺爺對她的養育之恩。

她天天都擔驚受怕家人在冠病和武裝衝突雙重陰影下的安危,不知道他們能不能撐過明天。Zin Zin Aye家中有九個兄弟姐妹,她是老二,選擇到本地打工是為了賺錢供弟妹讀書。她說:

「我非常擔心家人,擔心他們是否安全,但除了祈禱我什麼都不能做。無論我做什麼,心裡總是記掛著家人的安全。這個緊要時候,我卻不在他們身旁,真的很難過。有時候,我能感覺到爸爸媽媽沒告訴我緬甸現在的確切情況。他們不想讓我擔心。但我怎麼能不擔心呢?」

這段時間,幸好有僱主一家的支持。已在僱主家打工五年的她說: 「這段期間很難熬,但我的僱主非常明白事理,沒叫我專注於工作,而是安慰我,照顧我的心情,和我一起祈禱。如果沒有她的支持,我真不知道該怎麼辦。」

來自菲律賓的女傭Gelerina Hernandez(49歲)也已經兩年沒回國了。她的53歲丈夫去年10月不敵咽喉癌在醫院過世,她只能通過視訊的方式道別,看著已經無法講話的丈夫咽下最後一口氣。

女傭Gelerina Hernandez已故丈夫、女兒和兩個兒子的合照。(海峽時報)

當時她隔著電話螢幕,答應丈夫會好好養大三個孩子,分別是27歲的女兒(在醫護行業工作),以及還在求學的15歲和16歲兒子。

考慮到抵達菲律賓後需隔離14天,無法與丈夫見面,也趕不及參加喪禮送他最後一程,Gelerina最終選擇留在新加坡。

她說:「我也擔心回家後,因為冠病疫情的各種變數,我不能回來新加坡。為了孩子們的未來和教育,我需要在這裡工作。」

她說,雖然孩子們理解她必須到那麼遠的地方工作,也感激她努力掙錢供書教學,但他們還是希望母親可以陪在身邊。尤其是父親已經不在人世了。

Gelerina通過視訊看著丈夫離去時,71歲的女僱主塔拉(音譯,Tara Dhar Hasnain)一直陪在她身邊,長達四小時。

僱主塔拉和女傭Gelerina Hernandez。(海峽時報)

為了幫助女傭度過難關,塔拉為她支付丈夫的葬禮費用,並邀請Gelerina在新的朋友到家中陪伴她。 塔拉是退休的大學教授。她認為,冠病給女傭帶來了更多的壓力,僱主需要給予他們更多的同情和理解。

「這是最基本的人性,我們應該問問自己,如果我們處在她們的處境,我們會有什麼感受?家庭幫傭通常與家人很親近,她們許多人離開丈夫和孩子來給我們打工。冠病疫情已經持續了兩年,這類悲劇必然會在這段時間發生,我們需要對她們更寬厚。」