新加坡是一個有著重要戰略地位的城邦共和國

作為一個面積僅719.1平方公里,同時又扼守溝通太平洋和印度洋戰略要衝—馬六甲海峽的城邦國家,新加坡的國防戰略從根本而言,是如何保證國家在強鄰環伺下求生存,並避免捲入複雜的大國地緣博弈之中。

當新加坡在1965年8月9日離開馬來西亞聯邦獨立建國時,可謂面臨著內憂外患,對其不甚友善的馬來西亞掌握著淡水、能源、電力等資源供應;印度尼西亞的入侵威脅近在眼前;而在中南半島東部的越南,戰火正酣。

現在50多年過去了,新加坡卻不僅以其獨特的發展模式令世界刮目相看,伴隨著經濟快速發展,星國還打造出一支在整個東南亞都堪稱精銳的軍隊。雖然受限於人口規模與領土幅員過小,新加坡武裝部隊現役軍人近48,600人,整體軍力的世界排行不是很靠前,但它在裝甲突擊、海上及空中等方面的作戰實力,絲毫不容小覷。

新加坡武裝部隊

新加坡陸軍由3個現役師、2個後備役師和民防部隊(人民衛國軍)構成,參加過印-馬武裝衝突、阿富汗「持久自由」行動和伊拉克戰爭;擁有196輛德制的「豹」2SG主戰坦克、355輛本土研發的「波尼克斯」(Bionix)系列步兵戰車,以及120輛「特拉克斯」(AV-81 Terrex)裝甲車等一流裝備。最新研究顯示,星國地面裝甲戰力位居全球第20位,遠勝於其兩大強鄰與潛在對手大馬、印尼。

新加坡海軍最早是由20世紀30年代英國皇家海軍駐紮在獅城的兩艘巡邏艇起家的。19世紀開始,世界性的航海貿易蓬勃興起,由於新加坡扼守馬六甲海峽的獨特地理位置,該地對於大英帝國維持海洋霸權極為關鍵,新加坡逐步發展成英國乃至世界上的大港。而新加坡又是一個依賴外國航運進口的地域,其海域安全性顯得極為重要。自英國殖民者占領新加坡後,就十分注重新加坡的海防力量,建設了岸防炮台,訓練水兵以保證新加坡海域受到皇家海軍的絕對控制。

星國海軍繼承了英國人的海洋防禦思想,其主要任務是保衛新加坡領海及航線安全,一般在新加坡海峽(為馬六甲海峽一部分,連接西面的馬六甲海峽主段和東面的南中國海,屬東南亞海域最繁忙的水道)周邊地區行動。

新加坡海軍「無畏」號護衛艦

新加坡海軍現擁有6艘挑戰者級柴電潛艇;6艘可畏級多用途隱形護衛艦,這是東南亞海區最先進的水面作戰艦艇;5艘獨立級近海任務艦;13艘勝利/無畏級巡邏艦;6艘海狼級飛彈快艇;4艘勿洛級掃雷艦;4艘堅忍級坦克登陸艦及多艘正在製造中的高性能潛艇。它是東南亞海域最強的海軍部隊之一。

新加坡空軍戰力名列全球第23位,以美製F-15SG、F-15C/D為主力機型。編制有有60架F-16C/D戰鬥機、40架F-15SG「鷹」式戰鬥機、4架支援戰機執行遠程作戰的C-135FR空中加油機,及 20架AH-64D「長弓阿帕奇」武裝直升機。

新加坡空軍的F-15戰鬥機

至於軍費開支,光2018年新加坡就花了112億美元,相當於上述馬來西亞、印尼兩國之合。再加上險要的戰略位置,小小獅城自然成為東南亞區域誰也不敢輕視的力量,也是國際強權所爭相交好的對象。

不過,新加坡的建國成軍之路絕非易事,從無到有,可謂篳路藍縷。更有趣的是,星國習慣於用自然界的「生物形態」來形容其不同階段之國防戰略,至今,已經歷了從「毒蝦」到「豪豬」再到「海豚」的三次演變。而這一漫長過程,正好體現了星國國家實力的成長,與所處國際大環境的不斷變化。

新加坡開國總理李光耀

「毒蝦」戰略:與來敵同歸於盡

新加坡立國之初,以總理李光耀為首的第一代領導團隊,採用的是舉世聞名的「毒蝦」戰略(poisonousshrimp)。深諳地緣政治險惡的李光耀一直認為,在這個「大魚吃小魚、小魚吃蝦」的世界裡,新加坡必須成為有毒的蝦。這是因為,即便他國有能力吃掉新加坡,也會受到重傷,因而在採取任何冒險行動時必然要三思而後行。

新加坡獨立初期原本希望仰仗英國軍隊的保護,但倫敦基於戰略考慮,自1960年代末期便開始撤軍,這對星國的防務安全造成了沉重打擊,甚至讓新加坡感覺自己遭受遺棄。為求自強,李光耀政府毅然決定向同樣被強敵包圍且軍事實力強大的以色列求助,目標是錘鍊一支足以嚇阻對手的武裝力量。

由以色列一手幫助組建的第一代星國軍隊,基本上以防禦性的步兵為主,搭配小規模的空軍(由英國培訓)及半正規的海軍。這主要是因星國剛剛獨立百廢待興、國庫有限,無法大量採購先進軍備,最多只能向以國購買些二手軍火,且暫時只能依靠地面部隊,並用「全民皆兵」的強制兵役制度來形成軍力基礎。

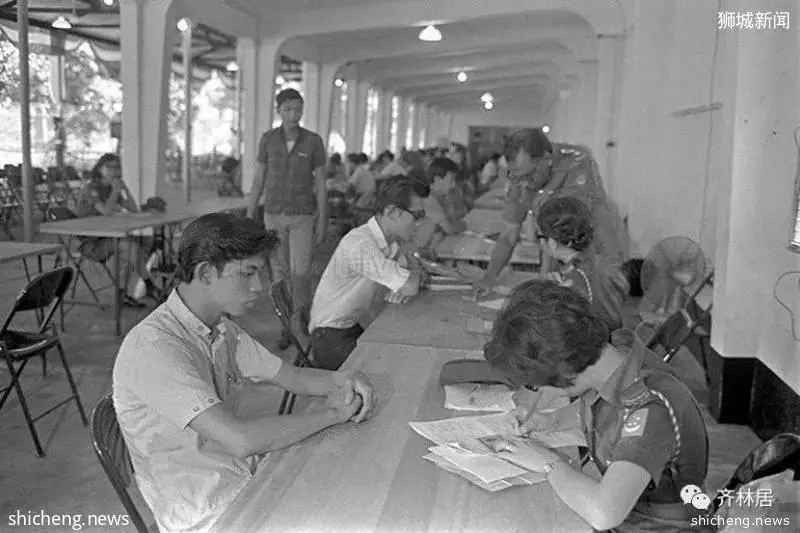

建國初期新加坡軍隊招募士兵登記

在戰爭經驗豐富的以國軍方指導下,新加坡很快建立義務兵役(原則為2年)和職業化軍隊相結合的武裝部隊,還採用了以色列國防軍那種成熟的後備役模式。也就是說,每個完成正規兵役的星國國民都有義務再服務13年(近年縮短為10年),一般士兵動員年限為40歲、軍官則為50歲。

今天,新加坡軍隊採取募兵制及徵兵制,人員由三個部分組成:正規軍人、現役軍人和戰備軍人。其中,正規軍人指職業軍人;現役軍人指16歲到20餘歲不等之服役兩年強制軍役的軍人;而戰備軍人指的是從現役中役滿退伍,進入十年回營訓練周期並能夠在一定時間內動員的的後備軍人。

不過,新加坡在尚未完全確立強制徵兵制度時,軍隊有段時間靠的仍是招募,且前來應徵的多為馬來人,形同傭兵。那時,只要出具證明有正職工作,就可免除兵役,所以有許多受過良好教育的新加坡人特別是華人都不願當兵,只有失業者被迫入伍,因而軍隊的來源良莠不齊。

以色列教官覺得不妥,於是找李光耀商談解決之道。據說李光耀認為無妨,他並以二戰時期日本為例,指出日軍多是教育程度低下者,卻可拚死作戰;反觀英軍的教育程度較高,但越容易逃避,並非好士兵。

李光耀的邏輯讓以色列教官大感詫異,便向這位總理解釋軍隊的戰力和士氣不只是教育問題,更與動機、目標相關。日軍不怕死是有「武士道」精神作用,加上當時軍國主義灌輸是為天皇和本土而戰,可說是一種宗教情懷;而遠在東南亞作戰的英軍,離家數千公里,亞洲戰場的成敗不會影響其家鄉與親人,根本不具備戰鬥的動力。

新加坡建立了強制徵兵制度

外界從此軼聞可了解到,知識分子出身的李光耀原本也沒主張強制徵兵,真正的倡議者其實是時任國防部長的吳慶瑞。還有一個更大的原因是,1960年代末期,馬來西亞內部族群屢起衝突,李光耀擔心大馬種族對立的風潮會延燒到星國,才認真考慮借徵兵制來凝聚國內民心。

接下來的1970年代,就為新加坡軍隊推行大規模徵兵制打下了基礎,並結合經濟進步,著力擴充海空軍。而此時,「毒蝦」戰略也不能再滿足星國的現實需求。原因在於「毒蝦」是以同歸於盡為最終目標,當國家一貧如洗時,這種戰略或有其吸引力;但當國家變得富有,人民並不樂於見到付出慘重的犧牲,李光耀政府必須相應調整戰略。

此外,新加坡的外部安全環境也在變化, 1975年越南戰爭結束後,蘇聯向越南租用金蘭灣基地,戰艦、軍機隨時可向南前出執行威懾,這引發了東南亞國家普遍的安全擔憂。而日益繁榮活躍的海上貿易,亦讓星國需要足夠的軍力來保護馬六甲海峽安全,這樣,以空軍為主、海軍為輔的第二代軍隊呼之欲出。

新加坡空軍具有較強實力

「豪豬」戰略:創造有效阻絕敵人的防禦空間

1980年代初期,擔任新加坡國防部長的吳作棟提出了「豪豬」戰略(porcupine)。豪豬背上的尖刺,不只能傷意圖進犯的敵人,還可製造出某種防衛距離,以有效嚇阻敵人。具體落實在第二代星國軍隊的戰術上,主要是創造空中優勢,依靠具有預警和遠程打擊能力的空軍,發起「先發制人」的攻勢搶占作戰先機。

由於新加坡腹地太小,不具有戰略縱深,為防止敵軍橫掃國土,必須拒敵於國門之外,星國空軍在空中主動出擊時還得配合陸軍重裝部隊的地面攻勢。另一方面,星國海軍也在積極加強軍力,至少要求能建立有限的海上封鎖能力,確保進出馬六甲的全球航運戰略通道安全。

而在此階段,馬來西亞由馬哈蒂爾·穆罕默德掌權,他與李光耀都屬強人執政,彼此間似乎也不太滿意。兩人起初還能和睦相處,但到1990年代,星馬的紛爭增多,如長期的供水協議、白礁(Pedra Branca)主權爭議等,都讓兩國的關係陷入冷淡。

針對與大馬可能發生的武裝衝突,有軍事學者描繪了一種「豪豬」戰略的假設情境:因星國軍隊的空中與地面裝甲兵力都比馬來西亞強大,因而可先發制人入侵大馬,占領該國與新加坡接壤的柔佛州內從豐盛港縣到峇株巴轄(Batu Pahat)一線,打造在境外防禦的戰線,這被稱為「豐盛港線」(Mersing line)。如此,星馬萬一交戰,就不會對獅城造成大的傷害。

在海外部署的新加坡F-15戰機

但馬哈蒂爾在2003年下台,繼任的阿都拉·巴達威和納吉布·拉扎克先後與星國修復關係,即便馬哈蒂爾現又重返執政,星馬軍事衝突的可能性仍減少了許多。

而國際安全環境又出現新變化,由「9·11事件」引發的全球反恐戰爭,讓打擊恐怖主義也變成了星國的新目標;馬六甲海域不斷增加的海盜,亦威脅作為全球航運樞紐的星國港口。這些都非「豪豬」戰略所能處理,是故新加坡啟動了國防戰略的第三次調整。

新加坡海軍的「百夫長」號潛艇

「海豚」戰略:加強海軍軍力投射與地區安全合作

新加坡當局發表的「海豚」戰略(dolphin),意在打造第三代軍隊。海豚看似溫和,但遇到鯊魚攻擊,也會做出迅速而猛烈的反擊。與豪豬不同的是,海豚採用預防性嚇阻,強調遠離陸地,在海上遇險時主動出擊,這也象徵著新加坡在區域安全中所扮演的角色。

如同海豚在大海里暢遊,現今星國的海軍不僅要巡弋馬六甲海峽的臨近海域,還要將海軍力量投射到更遠的地方。為此,在今年8月份,新加坡海軍專門採購了4艘德國製造的218SG型柴電潛艇,以強化水下戰力。與現役的瑞典造的挑戰者級潛艇相比,這些新潛艇的行動和作戰能力將大大提高,並且加裝了AIP(「不依賴空氣推進」系統),星國海軍潛艇部隊在水下執行任務的時間將可延長50%左右。