物價頻頻被投訴漲個不停,每當有商家徵收某種附加費用,輕易就會在坊間傳開來,甚至遭網民批評「不知人間疾苦」。

去年有小販中心攤主為打包容器徵收高達八角錢,引起兩極化反應;也有攤販自行規定多個碗盤、塑料袋和餐具都要收費,令不少顧客不滿。

最近又有攤主的「奇葩附加費」上了新聞。居住在新加坡的蟻粉們,搞不好就曾因個人偏好而在點餐食提出過同樣的要求。

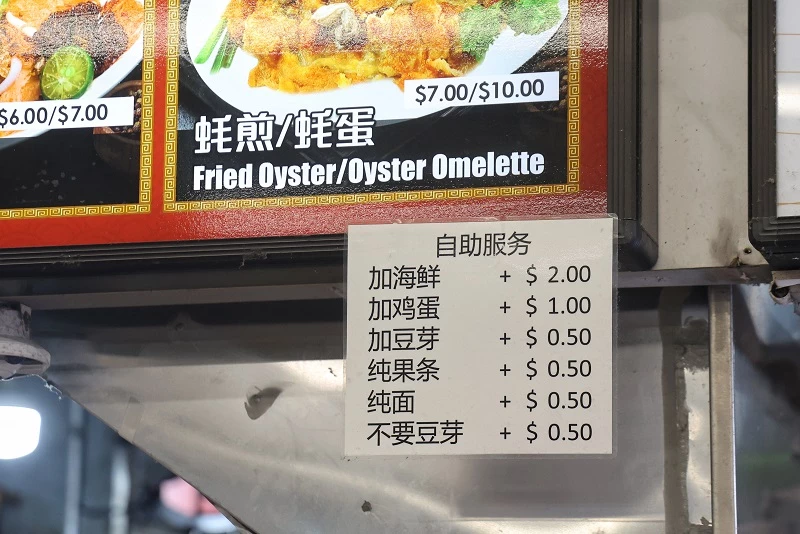

據新聞報道,位於武吉班讓一家食閣內售賣炒粿條、炒蘿蔔糕的攤位貼出一張告示,上面列出如果要額外加雞蛋、海鮮等食材得另收費,但最後三行字卻讓人一頭霧水:

假如食客點炒粿條時不想加豆芽,或單純只想吃面或粿條,都得另加5角錢。

設三種罕見附加費 攤主:不想麻煩自己

這三種乍看似乎是「特別要求」的要求,其實相當普遍,尤其是那些不愛吃豆芽的食客,在點餐時就會先提醒攤販「不要加豆芽」。

上述這名攤主似乎是在「針對」這群難搞的食客而推出附加費。但她在接受媒體訪問時,卻有自己的一套說法。

攤主解釋說,如果食客選擇不要豆芽,就得專門為他炒一份,費時又費力。(新明日報)

她透露,自己從事煮炒的生意已有20年,兩個月前剛搬來這個新攤位,那張「奇葩」告示在檔口開張時就張貼出來了。

她解釋說,之所以會有「免豆芽附加費」,不是為了多賺顧客的五角錢,而是為了方便自己。

「我們攤位有三個鍋,一次可以炒出四五份,但如果食客選擇不要豆芽,我們就得重新專門為他炒一份,費時又費力。」

至於純面和純粿條附加費的「靈感」,攤主說之前曾遇過有顧客點三包炒粿條,卻要求一包只炒麵、一包只炒粿條,一包只炒米粉。

收到該客人的點餐後,她只好分別炒三次,但卻因此耽誤了其他在排隊等候的顧客的時間。

不額外收費 這三招也能解決「客制化」

炒粿條不加豆芽反而還要加錢,一些消費者也許會覺得攤主將更高的成本轉嫁給他們。(聯合早報)

攤主的說辭聽似合情合理,畢竟煮炒檔口講求效率,顧客下單後到食物上桌,間中不能讓顧客等太久。

尤其是那些受歡迎的攤位,在尖峰時段或許會有長長的人龍,為了滿足幾個「非一般」的點餐要求,分分鐘會讓攤主流失那些沒耐心等候的客。

對於這三種附加費,一些受訪的消費者表示能理解攤主的出發點,並指那些不願付額外付費的食客,大可領取食物後自行把豆芽挑出來,若真無法接受也可去光顧其他攤位。

然而,就算攤主再有理,這種不加豆芽(省下原材料)反還要被迫加錢的做法,難免會讓人覺得攤主有趁機敲詐之嫌,或是想將食材等成本的增加,間接轉嫁給食客。

在這種公說公有理婆說婆有理的情況下,除了徵收附加費,其實還有其他的方法可採用。紅螞蟻就想到了以下三招:

① 將顧客「分類」

既然不時會遇到要求不加豆芽的顧客,攤主可給他們發特別的牌子。

換言之,沒有特別要求的顧客,攤主可以先處理他們的點單,鍋子仍能一次過炒幾人份的炒粿條。

那些手持牌子者,得等後方有其他「口味」相同的顧客湊到一定數量後、或者沒有其他人在排隊等候時,攤主就能為他們客制化出餐。

這招的壞處在於,不想吃豆芽的顧客就得等上一段時間才能吃到食物。但如果攤位的食物好吃、顧客又不趕時間,他們應該不會介意等候。比起聽到攤主說得另外多付費,心裡肯定會好受一些。

攤主為了滿足幾個獨特的點餐要求,可能會導致其他在排隊的顧客的時間被耽誤。(海峽時報)

② 將豆芽備好在旁

不加豆芽的訂單若真那麼耗時費工夫,而且還有不少人要求這麼做,那攤主是不是可以考慮將豆芽先焯煮擱在旁,然後下鍋炒的所有炒粿條全是不加豆芽的,只有那些沒有「出聲」的訂單,才在起鍋前加入豆芽翻炒兩下。這樣同一個鍋炒粿條就能滿足兩類顧客。

還有一種做法是,每一份炒粿條都不加豆芽,但食客拿到炒粿條後,可以到豆芽自助站,愛加多少就加多少,不吃豆芽的人則直接略過。

只不過這樣做,或許那些「吃炒粿條必加豆芽」的鐵粉會抗議,豆芽沒一起丟下鍋吃下肚就沒這麼原汁原味。另外,也很可能會引來一些貪小便宜的顧客在自助站加過多的豆芽,反而增加攤主的成本。

③ 只提供一種選項

以防附加費讓一些食客自此不再上門捧場,一個最「絕」卻也是最簡單的方法就是:不開放讓食客客制化。

以炒粿條為例,言下之意就是,攤主只會炒一種「標準版」炒粿條,要免豆芽、加蛋、加海鮮、只放面或粿條,一律不接受。

這樣一來,願意「妥協」的食客,只能為了自己的特定要求另想法子,比如自行把豆芽挑出來。

可惜,在譽為美食天堂的新加坡,這招應該不太可行。不接受食客客制化要求的攤販或商家,往往會被視為太計較,或服務素質差。

本地餐飲業客制化文化,間接「寵壞」消費者?

「炒粿條不加豆芽附加費」事件中,值得思考的一點就是:

新加坡餐飲界的客制化文化,是否已被食客視為理所當然?

走入任何一家食閣或小販中心,幾乎每個攤主都願意為不同食客提供獨特的餐飲選項。

咖啡店的茶水檔,就有超過十種咖啡和茶飲任君選擇。(新明日報)

撇開炒粿條不談,單是咖啡店的茶水檔,就有超過十種咖啡和茶飲任君選擇:少糖、不加糖、加煉奶、淡奶、咖啡薄一點厚一點等。

這可以說是新加坡獨有的飲料文化,但有些食客還會「鑽漏洞」,像是點咖啡要求「Siu Siu Dai」(意指少少糖),但即這樣也不會被當成「奧客」。

為了讓飲食更健康,食客可要求少油少鹽,有些人點餐時還會說明少辣、不加蔥等等,攤主一般上也都願意迎合,即便得花多一點心思記得對方的要求,也都不另外收費。

有趣的是,這種客制化服務,在新加坡比較普遍,也不會被視為無理要求,換做是到其他城市用餐,新加坡食客搞不好就沒那麼幸運了。

將心比心,雖說餐飲業也是服務業,但身為消費者的我們也應設身處地為攤主想想,如果點餐時要「別加這個、少一點那個」,奇葩要求越來越多,像上述那名變相「罰款」食客的炒粿條攤販,預料也只會有增無減。