廉潔、愛民與強權下新加坡奇蹟 | 國家經濟系列

導語:《國家經濟》是『礪石商業評論』於2023年推出的一個重要文章專欄,試圖從經濟與人文融合的角度去解讀全球各個核心國家的最新發展,以歸納出不同國家經濟變遷背後的底層規律。本期為讀者帶來的國家是新加坡。

王劍 | 作者 礪石商業評論 | 出品

最近,中國宣布對法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、馬來西亞免簽後,先是馬來西亞宣布對中國30天免簽,新加坡隨即也宣布即將對中國免簽30天。

對於中國遊客來說,這個決策意義令人欣喜,因為新加坡是第一個對中國免簽的已開發國家。

沒錯,人口僅564萬,面積只有733.2平方公里的新加坡不僅是東南亞唯一的已開發國家,更是繼紐約、倫敦、香港之後的第四大國際金融中心、全球最重要的服務和航運中心國家。

這個看似不起眼的小國在短短數十年內就完成蛻變,成為全球經濟強國,實在令人驚嘆。

2022年,新加坡GDP為4668億美元,人均GDP更是高達8.28萬美元,全球排名第五位。

全球有四千多家跨國公司將亞洲總部設在新加坡,超200名超級富豪在此設家族辦公室,中國富豪更將這裡視為隱居江湖的最佳場所。

建國歷史僅五十餘年的新加坡如何迅速成為全球已開發國家,吸引眾多跨國公司和富豪的關注?又如何在紛繁複雜的國際風雲中,獨善其身?

這或許得從新加坡特殊的地理環境說起。

1

新加坡的早期歷史

新加坡共和國,簡稱新加坡(Singapore),舊稱新嘉坡、星洲或星島,位於馬來半島南端、馬六甲海峽出入口,主要由新加坡島及附近63個小島組成,其中新加坡島占全國面積的88.5%。

「新加坡」這個名字據說來自馬來語「PulauUjong」(新加坡島),意思是馬來半島末端的島嶼。

說起來,中國其實對「新加坡」並不陌生,這個國家總以不同名稱出現在史書中。

三國時期,東吳刺史呂岱派遣朱應、康泰去東南亞宣示國威。康泰回國後撰寫的《吳時外國傳》中,記載了一個名叫「蒲羅中國」的南洋島國,正是「PulauUjong」(新加坡島)最早的中文翻譯。

1330年,中國元代航海家汪大淵首次來到新加坡。因為之前元朝遠征南洋失利,他在自己撰寫的《島夷志略》書中記錄下「近年速古台王朝曾派七十多艘兵船攻打單馬錫,一月不下」,這裡的「單馬錫」正是今天的新加坡島。

明朝鄭和下西洋後,新加坡被寫成了「淡馬錫」。無論是「單馬錫」、「淡馬錫」,都是爪哇語「Temasek」(海城)的音譯,源自梵文「tamarasa」(黃金)。

將新加坡稱為「黃金城」,並非這裡盛產黃金,而是說明此地扼守馬六甲海峽,往來貿易船隻眾多,是一個極為富庶的海港城市。

歷史上,穿梭南洋的商船很早發現了新加坡的重要地理價值,與之息息相關的便是馬六甲海峽。

馬六甲海峽位於印度尼西亞蘇門答臘島東海岸和馬來半島西海岸之間,是一條很狹窄的水域,寬度僅3公里,是印度洋和太平洋之間的主要航道,也是兩個海洋間距離最短、速度最快的一條國際航道。

今天,馬六甲海峽已是全球400多條航線的必經之地,每年有近10萬艘貨輪通過該海峽南來北往,是全球貿易往來不可或缺的「大動脈」。

長途跋涉的船隻出入海峽時,需要有地方休整,毗鄰馬六甲海峽的新加坡島成了最佳選擇。

巧的是,通往新加坡島港口的新加坡海峽也是深水航道,寬度超過16公里,可容4~5艘船隻對開,是天然的深水良港。

新加坡港口的歷史最早可追溯到14世紀,當時,蘇門答臘島東南部的三佛齊國王子拜里米蘇拉由於兵敗,從巨港逃至淡馬錫,殺了當地的暹羅攝政王,自立為王,宣布成為新加坡的新統治者。

隨後,拜里米蘇拉又在馬六甲建立蘇丹王朝,新加坡諸島便始終被其王朝統治。

18世紀中葉,英國人為了維持在印度和中國取得的貿易優勢,與當時蘇丹王朝的柔佛蘇丹訂約,先後在檳城和新加坡設立貿易站,為其船隻提供停泊、維修服務。

可惜,柔佛蘇丹是引狼入室。1824年,英國人逼迫蘇丹王朝簽署協議,將新加坡正式納入英國屬地,成為其東南亞的新殖民地。

自此,新加坡不僅成為英國在遠東地區轉口貿易商埠和軍事基地,更在其管理下化身自由港,吸引大量周邊國家移民接踵而來。

到20世紀初,新加坡已是一個以華人為主,包括馬來人、印度人和歐裔人等在內的多元種族的東南亞商貿樞紐和重要港口貿易城市。

二戰爆發後,日本從英國人手裡搶占新加坡;日本投降後,英國又恢復對新加坡的殖民統治。

2

新加坡的獨立時期

1948年,由於受到東南亞民族解放運動影響,新加坡民間也暗流涌動,並舉行了第一次選舉。

不過,這次選舉影響力不大,很多新加坡人壓根不知道候選人是誰,又為何要選舉,英國殖民者也並不在意。

直到4年後,劍橋法律系畢業的一位年輕律師的仗義執言,才讓新加坡人醒悟過來,懂得民族獨立的重要性。

彼時,新加坡郵差正在發起罷工遊行,抗議薪資過低,工作太累,殖民政府的官員卻輕輕鬆鬆就能收入不菲。

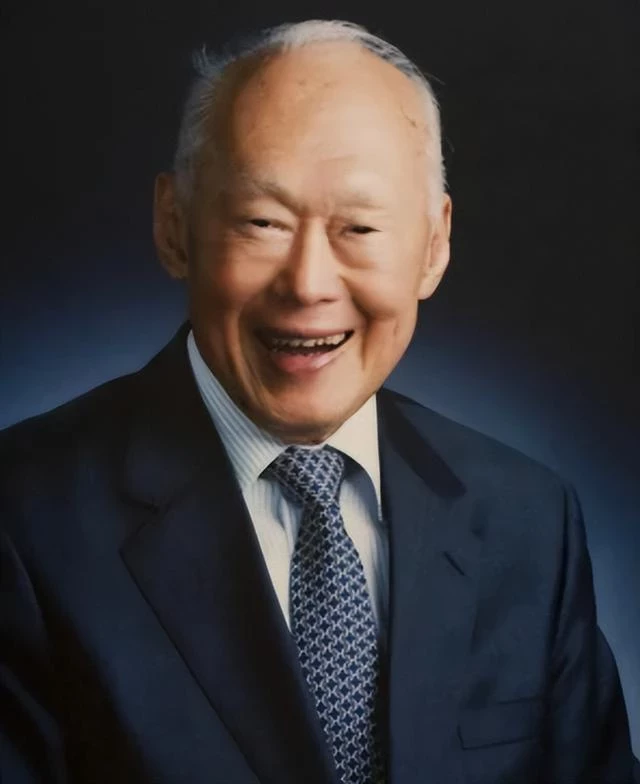

罷工期間,工會和郵差代表找到了29歲的律師李光耀,希望他能代表公訴律師為大家提供法律援助。

李光耀是華裔後代,祖籍廣東梅州市大埔縣高陂鎮黨溪鄉。

李光耀的家庭早年靠船運貿易發家,家庭條件優越,從小到大一直接受著英式教育,大學時留學英國,就讀於倫敦經濟學院。

在倫敦經濟學院學習三個月後,李光耀轉到劍橋大學攻讀法律,並於1949年畢業,獲得「雙重第一榮譽學位」,隨後又在倫敦獲得執業律師資格。

留學期間,李光耀深受導師拉斯基的社會主義理論影響,逐漸出現反殖民統治傾向,同情弱勢群體。

因此,當對方提出沒有辦法支付昂貴的律師費時,李光耀沒有計較,欣然接受了這份差事。

從那時起,李光耀與罷工代表積極交流,並代表他們與殖民政府據理力爭,甚至還動用私人關係請來新加坡幾家著名報業發文助陣。

隨著罷工形勢越來越嚴重,英國殖民者有些不安,主動提出談判。李光耀再次出面,幫助罷工方成功取得全部訴求。

由於在這次罷工事件中起到主導作用,李光耀一夜成名,聲望陡增,成為了口口相傳的「人民代理人」。他也就此得到工會的支持,為其將來的從政之路奠定了基石。

1954年10月,李光耀成立了人民行動黨。為了擴大影響力,他拉攏了工人領袖,馬來裔領袖,以及方水雙、林清祥兩位比較有影響力的華人,開始積極參與地區議會選舉活動。

1959年6月3日,新加坡自治邦成立,而人民行動黨也在自治邦政府的首次選舉中成為立法議院第一大黨,35歲的李光耀出任自治邦政府總理。

在此期間,李光耀一直希望與馬來亞聯合邦合併成立「馬來西亞」,為新加坡經濟發展提供保障。

馬來亞就是今天的「馬來西亞」,當時還叫英屬馬來亞(British Malaya),簡稱馬來亞(Malaya),是英國遠東殖民地之一。

1946年-1948年,英國的海峽殖民地(1826年成立)、馬來聯邦(1896年成立)及五個馬來屬邦組建為馬來亞聯邦。

新加坡與馬來亞只有咫尺距離,無論經濟、文化都與其緊密相連,甚至淡水都得從馬來亞進口。

新加坡獨立後,李光耀心心念念的都是要與馬來亞合併,以保證這個新生政權能平穩發展下去。

1961年,馬來亞首相東姑阿都拉曼公布了想把新加坡、馬來亞、汶萊、沙撈越和北婆羅洲聯合起來組成聯邦的想法。

李光耀積極配合,舉行全民投票,最終以74%的贊成票同意併入馬來亞,成為馬來西亞聯邦的一個州府。

1963年,馬來亞聯合邦同新加坡、沙撈越、沙巴合併正式組成馬來西亞,成為君主立憲的聯邦制國家。

3

新加坡的廉潔政府

遺憾的是,新加坡和馬來亞這種不對稱的「婚姻」,從一開始就被對方嫌棄。

一個彈丸之國,要錢沒錢,要資源沒資源,連基本淡水保障都提供不了,自然被大國視為負擔。

馬來人也很不服氣,自己人多勢眾卻很貧困,少數族群的華人卻占有大量財富,很不公平。

於是,馬來西亞新政府開始對新加坡的華商征重稅,同時還限制他們往馬來亞地區銷售商品。

新加坡人也發現合併後,生活並沒有變化,反而處處受到歧視和針對,也對合併越來越不滿,民間甚至傳出「法辦李光耀,新加坡二次獨立」的呼聲。

李光耀十分無奈,他原本希望藉助合併能讓新加坡政局平穩,好專心發展經濟,但現實是自己兩頭都不討好。

在新馬兩地的強烈反對下,馬來西亞政府醞釀將新加坡「逐出家門」。

1965年,馬來西亞發布公告,新加坡被驅逐自立,民眾尚在街頭慶祝,唯獨李光耀痛哭流涕。

面對記者採訪時,他沉默很久才緩緩說道:「新加坡不是自然形成的國家,而是人為的。眼前困難重重,生存機會非常渺茫」。

那時的新加坡人均GDP不足500美元,不到當時日本的一半,如同被拋入大海的棄兒。

不僅如此,新加坡再次獨立恰逢冷戰時期,尷尬的地緣政治環境,讓這個新生小國猶如誕生在荒野叢林裡的弱小生命,周邊儘是虎視眈眈的獵食者。

對於李光耀來說,再次獨立的新加坡面臨的緊要問題是生存,但自身又無自然資源,為此他定下策略:傾舉國之力開放招商。

李光耀和幕僚化身推銷員,滿世界招商。當時很多國家連新加坡在哪都不清楚,他便從包里掏出隨身攜帶的地球儀,努力向對方展示那個微不足道的小紅點。

招商離不開良好的營商環境,而新加坡在殖民統治時期,黑幫縱橫,腐敗遍地,整個國家毫無生氣,卻在李光耀執政後,風氣為之一變。

主要原因是李光耀在延續英國管理體制基礎上,先是繼續保留英語作為官方語言的地位,其次便是以嚴刑峻法對內「開刀」。

1952年,新加坡在英國殖民期間,就成立了反貪污調查局。

1959年,李光耀的人民行動黨執政後,將廉潔上升為國家戰略,明確提出「為了生存,必須廉政;為了發展,必須反貪」,旗幟鮮明地開展反腐敗鬥爭。

一年後,新加坡政府將殖民時期的《預防腐敗法》(POCA)進行了調整,將反貪污調查局調查對象從各級官員,直接擴大到警察及司法人員,同時還採用了更為嚴厲、及時的懲罰手段來阻嚇腐敗犯罪。

在新加坡,公職人員哪怕受賄只有幾十元,都會遭到毫不客氣的處罰,輕則丟掉工作,重則直接入刑。

上世紀80年代,時任國家發展部部長鄭章遠被查出協助開發商取得土地,從中受賄80萬新幣。此人曾是李光耀的親密戰友,案發後,他去求見李光耀卻遭到拒絕,最後選擇以死謝罪。

李光耀說,我不能幫助他,我如果幫助他,新加坡就完了。

甚至,90年代,李光耀退出政壇後,他一手提拔的總理吳作棟還曾就李光耀家人購置房產涉嫌折扣進行了調查。

經過調查,李光耀和家人並無問題,他卻又主動將此事提交國會討論,連反對黨議員也表示折扣沒有問題。

正是這種防微杜漸,又毫不徇私情的法制原則,使得新加坡真正做到了公職人員「不能貪、不想貪、不敢貪」。

時至今日,新加坡在全球最廉潔政府的排名一直名列前茅。

4

新加坡政府的管理模式