詩巫,簡稱馬來西亞「小福州」,是我祖先從中國福州,下南洋開墾的地方,也是我長大的地方。

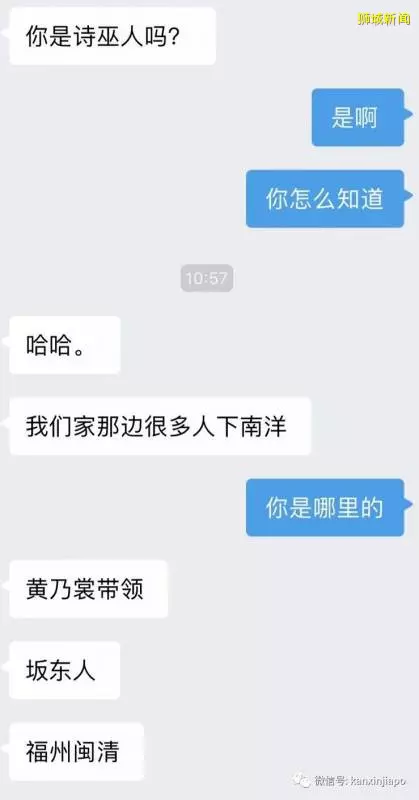

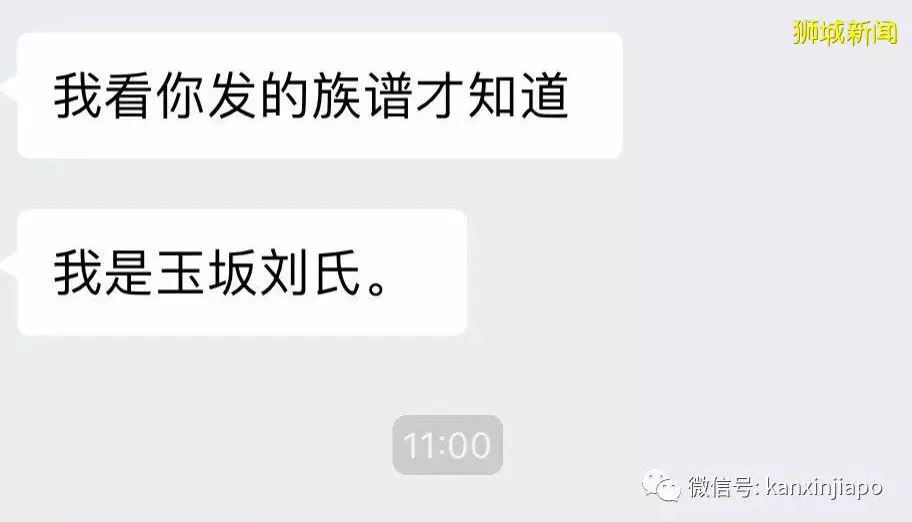

前幾天,我在新加坡眼App里發了個圈子,結果偶然發現了一位也在新加坡上班的中國遠親!

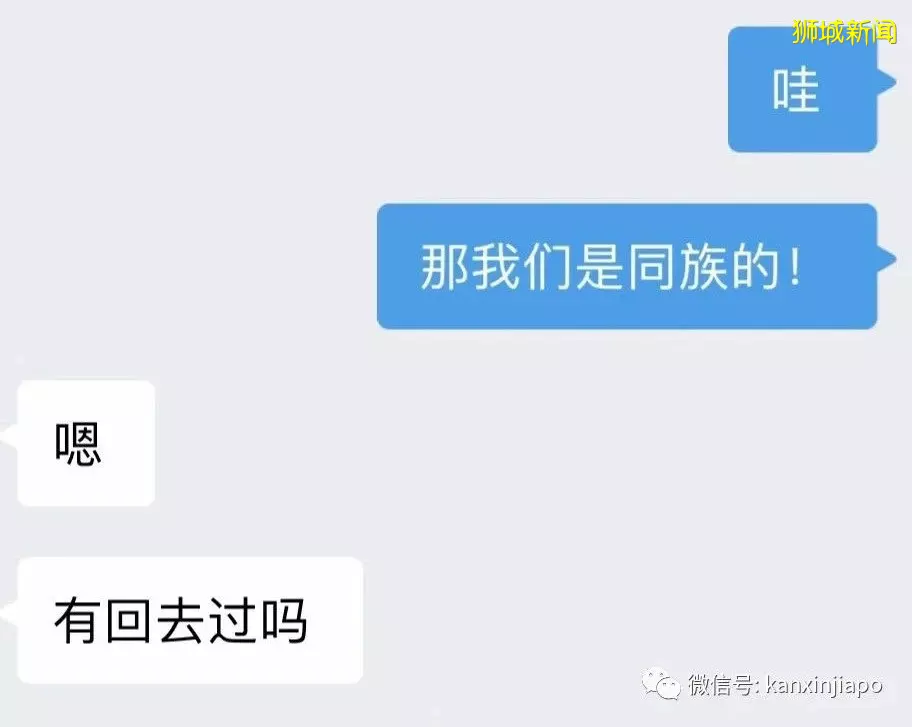

其實,我和這位遠親能夠在新加坡以這種方法相遇,真的是緣分,因為新加坡對於我們家族來說,也是一個意義非凡的地方。

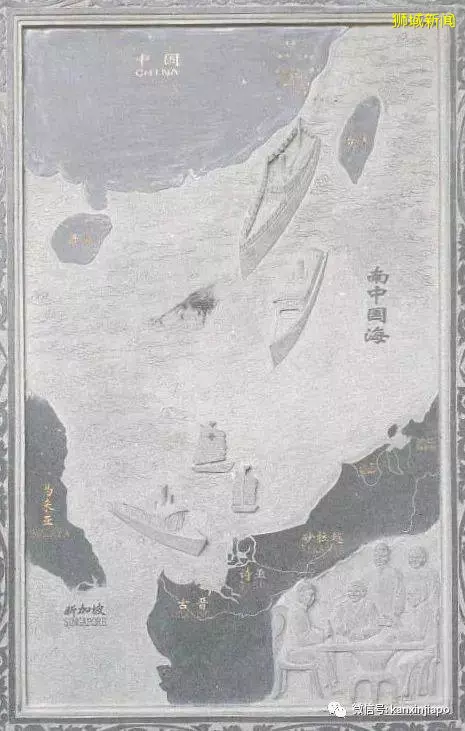

當年,黃乃裳帶著我們祖先下南洋時,最重要落腳點,就是新加坡。

(黃乃裳下南洋的相關地圖)

1899年9月,黃乃裳第一次來到新加坡,擔任《星報》主筆。當時,他勘察了周圍多個地點,最後便選定詩巫為墾區。

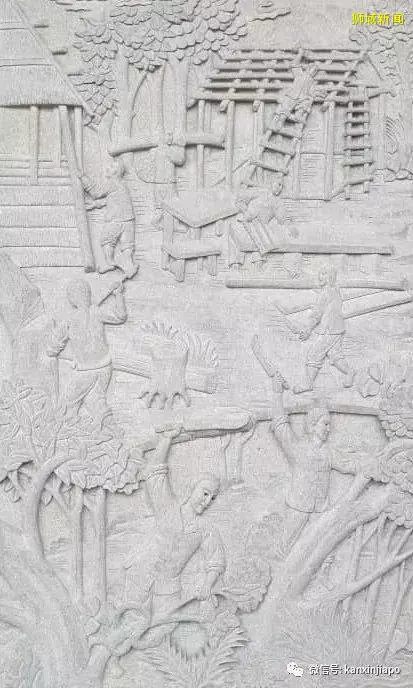

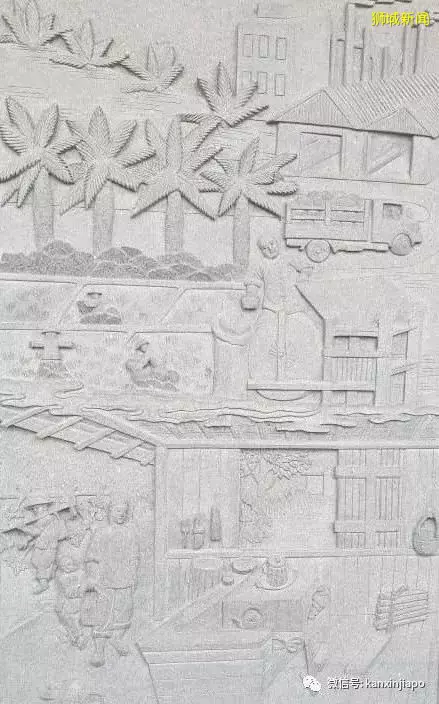

(祖先墾荒的一些細節)

1900年9月,黃乃裳回到中國閩清、古田等地,召了第一批下南洋的500多人,於1900年12月抵達新加坡,並逗留了13天後,才前往詩巫。

(祖先以種稻、割橡膠等方法來生活)

短短1個月後,黃乃裳又帶領了第二批下南洋的500多人,從福州起航到新加坡,整頓了3周左右便前往詩巫。

(港主黃乃裳之像)

雖然時隔已經一個世紀,但我們還是不忘保留祖先的文化。

儘管隔著汪洋大海,我們依然惦記著祖先曾經的故鄉。

從小學開始,到中學,我記得老師最常跟我們說的一句話就是,莫忘根。

也就是因為這樣,我爸經常會教我們一些祖先的歷史,我媽偶爾也會帶著我們去詩巫的博物館。

(風木先:曬乾的稻穀要去除秕和雜草後,才能入倉。這個儀器通過風力,將較重的稻穀和較輕的秕、雜草等分離。)

(扁擔:於清末時期,約1898年,在祖居地用竹原料製成,用來挑水、挑物的工具)

(石磨:傳統糧食加工工具,將米磨成粉、磨成漿,分上下兩個部分,操作時用手推動上部分旋轉。福州傳統美食,鼎邊糊,就是用這個做的。)

(雞籠:早期福州人娶親的婚俗,男方先在籠子裡放入兩隻公雞去女方家迎親,然後女方放入一隻母雞與其中一隻公雞交換,再將雞籠里的母雞腳上繫上紅繩,有永不分離之意)

(炭斗:由鐵製成,裡面放一些燒熱的木炭,用來熨平衣服。)

詩巫人,一直都被這些歷史文化薰陶著。

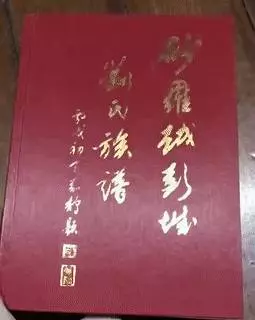

我們的族譜,代代相傳,如果有了孩子,就得跟著族的輩分取名字,然後登記在族譜裡面。

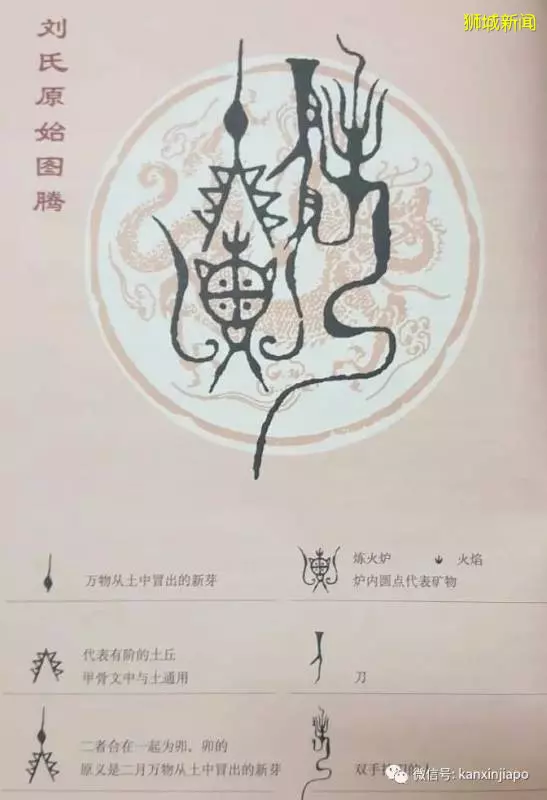

族譜厚厚的一本,全是名字、故事等,裡面還有一個圖騰。

這個圖騰的樣子,仿佛是從很早就流傳下來的。

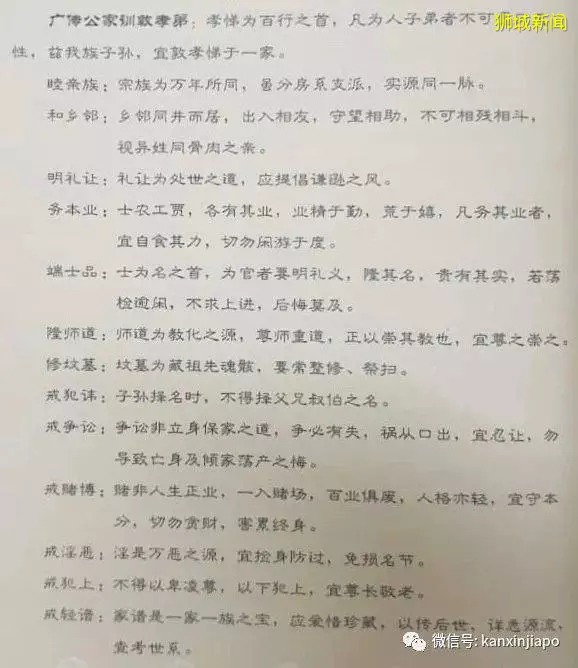

族譜里還寫著很長的家訓。

總結來說,就是八個字,禮義廉恥,忠孝仁愛。

這些祖訓,和文化,都已經深深烙印在我們的心裡。

我們並不是只讀書、只應付考試的孩子,而我們學得更多的是,宣傳文化,發揮道德,敦品勵學,涵泳優遊。

我,是馬來西亞人。 我,是詩巫人。 我,是福州人。 (圖文由詩巫小劉提供)