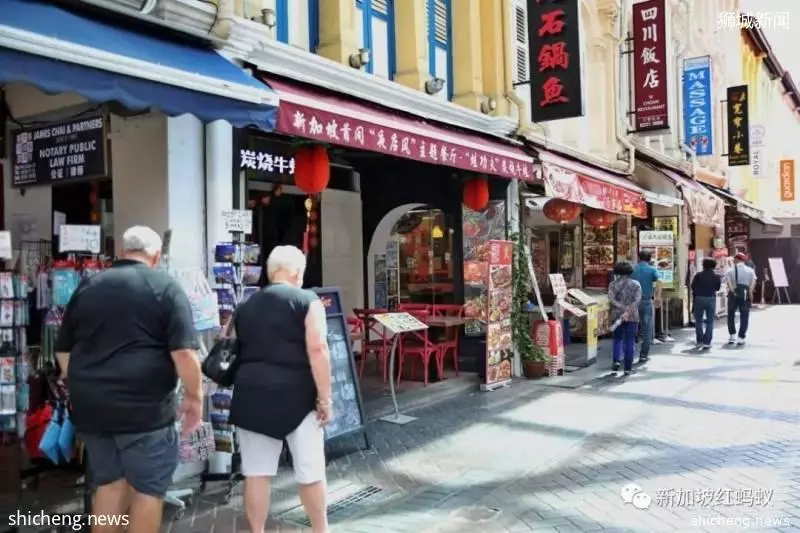

牛車水街上的食客稀少,業者感嘆生意受影響。(新明日報)

作者 侯佩瑜

從旅遊危機到為生計擔憂,自從2019冠狀病毒疾病(簡稱冠病19)疫情開始在中國和世界其他地方蔓延開來,居住在新加坡的中國人一直處於焦慮不安的狀態。

新加坡目前是中國境外冠病19確診病例第五大的地區,我國在疫情早期就迅速採取控制疫情的措施,包括規定所有過去14天內曾到過中國大陸者,都必須申請14天缺席假(Leave Of Absence)。過去14天去過湖北的人士,也必須居家隔離(Home Quarantine Order)14天。

由於早前人力部曾宣布說,估計還有約3萬名在本地工作的中國人未返新,於是政府在2月8日也宣布,所有在準備回返新加坡開工前的14天內去過中國大陸的外籍員工,必須在返新日期至少三天前向人力部申請,徵得當局同意後才能入境。

本月18日,我國政府更是加強措施,宣布所有曾在過去14天到過中國(湖北以外)的公民、永久居民和長期准證持有者,回返新加坡時都會接獲更嚴格的居家通告( Stay Home Notice),必須嚴格留在家中14天自我隔離,不得外出。

新加坡的中國人社區,是僅次於馬來西亞人的本地第二大外國人群體,上述措施的影響尤其嚴重。

本地有將近40萬名中國人,在學術界、商界、建築業和服務業等不同領域內,從事著許多新加坡人不願從事的藍領工作。

他們當中,有許多人擔心著依然身在中國的家人。疫情的爆發也嚴重影響了本地的商業和經濟活動,一些人甚至必須面對大幅減薪,一些則被迫困在新加坡無法回返中國。與此同時,他們還得頂著「病毒起源國公民」的標籤,承受著不受歡迎以及被歧視的待遇。

《星期天時報》採訪了20名在本地的中國公民,了解他們的生活在過去一個月里發生了哪些變化。

來新探親的中國人——有家歸不得

侯先生和兩個孫女。(海峽時報)

來自中國山東的侯傳全(音譯,下稱侯先生)陷入了兩難困境。

去年11月他留下妻子在老家,開開心心來到新加坡探望在本地當廟宇經理的兒子以及兩名孫女。他原本只打算住上兩個月,豈料卻碰上了冠病19疫情,如今已經逗留了三個月,可能還會更場時間。

從上個月下旬開始,中國政府為了阻止冠病19疫情蔓延而進行了大規模的封鎖,暫停了進入山東的所有陸路交通,侯先生因此回不了家。

侯先生接受《星期日時報》訪問時說:「我住的村子離青島機場有600公里,一般需要七個小時的車程。但現在我回不了家,因為沒有交通工具可乘,所有的道路都被封鎖了。無可奈何下,我延長了新加坡簽證兩次。」

據《海峽時報》報道,2月1日至17日期間,移民與關卡局批准了約9700份申請,讓中國護照持有者的短期探訪准證延長一個月。

在新打工的中國人——薪水減少

位於牛車水的東北美食餐廳員工都戴上口罩,店裡也定期消毒,希望顧客能夠放心,但生意始終沒有起色。(聯合早報)

由於疫情爆發後,新加坡人多選擇減少外出,全島許多商家都受到影響。受衝擊最嚴重的是那些聘請大量中國員工的餐廳,比如提供中國大陸美食的餐廳和按摩院,這些餐廳的顧客數量至少下降了50%。

在四川餐館擔任服務員的朱芙蓉(音譯,41歲)說:「春節後,我的薪水減半,從2000新元減至1000新元。」

另一名來自安徽省的女服務員看了一眼空蕩蕩的餐廳,說她從未見過餐廳里完全沒有顧客的。她說:「正常情況下,即使下午非繁忙時段,也至少有幾張桌子有客人。」 按摩院也難逃厄運。在馬里士(Balestier)的一家按摩院,一半的技師沒有接到足夠的工作量。

「以前,我們11個人工作12小時,顧客源源不斷。現在,我們只有四、五個人有工作,而且每天也只工作4、5個小時。」 「顧客都很擔心疫情。他們會先打電話來詢問我們最近有沒有技師回中國,然後再決定是否要預約。」 唯一讓本地中國人比較安慰的是,這場疫情讓許多人與中國的家人和朋友走得更近了。

自從中國實施旅行禁令後,當地人都躲在家裡不外出。 在本地擔任按摩技師的李小姐說,因為店裡生意不好現在比較有空,每天會花1個半小時和她的父母和親戚聊天。

她說:「我老家的村裡一個病例都沒有,而新加坡的病例似乎很多,所以我父母更擔心我。」

來自武漢目前在新擔任工程師的林先生(27歲)每天都通過社交媒體與武漢的父母和朋友保持聯繫。 這段冠病19插曲讓他更加深刻地思考自己作為獨生子的角色。他在2018年1月來新加坡讀研究生,去年8月在本地找到了工作。 他說:「我現在正在研究醫療保險,想為我的父母購買。」

受到歧視

牛車水美食街顯得冷清,員工積極招客。(新明日報)

幾天前,來自浙江的大學生陳一冰(音譯,20歲)在地鐵上不小心撞到了一名女士。

「我當時戴著口罩,用字正腔圓的普通話和朋友聊天,別人一聽就知道我們是中國人。」

她說:「那名女士竟然非常大動作地掃了掃自己的衣服。當時我對她的反應感到非常震驚,這是我第一次遇到這樣的待遇。」

自疫情爆發以來,陳一冰不得不「先發制人」,告訴別人她不是來自湖北省或武漢。

「這是大家一開口就會問我的問題。為了打消大家的顧慮,我還得告訴大家,我最近沒有回中國。」

雖然如此,大多數接受採訪的中國公民表示,他們並沒有感到受歧視,他們認為這些問題是大家源於對健康風險的擔憂,而不是基於國籍的偏見。

新加坡國立大學社會學系的陳恩賜副教授表示,在疫情爆發期間,我們對中國人「提高警覺」是可以理解的。

他說: 「我認為國人對最近幾周剛抵達新加坡的中國公民保持『謹慎』和『警惕』是合理的,就像我們在有人清嗓子時保持『謹慎』和『警惕』一樣。但如果進一步對他們不友好的話,就是偏見了。」

新躍社科大學應用研究中心的梁振雄副教授認為,偏見或刻板印象是後天形成的,有時來自負面經歷,例如有關中國遊客舉止粗魯的新聞報道。

然而,他說: 「刻板印象是雙向的。新加坡和中國公民如今對作出可能被認為具有歧視性的言論和行為時更加注意。」

隨著世界各地的衛生專家競相尋找冠病19的治療方法並發現更多關於病毒的信息,中國人感到情況正在好轉。

來自浙江的32歲的Bonnie,在本地擔任銀行顧問。她說,與新加坡朋友與同事討論冠病19,讓彼此都有了更好的了解。

今年農曆新年期間,Bonnie曾回中國過年,本月10日才返回新加坡,目前還在休14天的缺席假。

Bonnie說:「同事們都很支持我,會問我身體還好嗎,甚至主動給我送飯。」 「其實,全世界的人都在一起攜手奮鬥對抗疫情。」