作者簡介:

楚凌嵐,甲戌年生於湖南武陵。素笛軒創始人。本科畢業於中南大學漢語言文學系,碩士畢業於新加坡國立大學中國文化與語言系。雅愛倚聲,已出版個人詩詞集《漣漪集》,有原創專輯《似曾相識》。

緣起

在新加坡國立大學中文系就讀期間,我撰寫了一篇論文——《繼承與演變:新加坡「海南雞飯」研究》。

新加坡「海南雞飯」淵源於中國海南文昌雞,約於19世紀30年代由「下南洋」的海南移民帶至新加坡。從海南到新加坡、從苦力餐到國菜,「海南雞飯」走過了近一個世紀,其繼承與演變的歷史是新加坡移民歷史與多元文化的反映,甚至是新加坡社會發展的一個縮影。

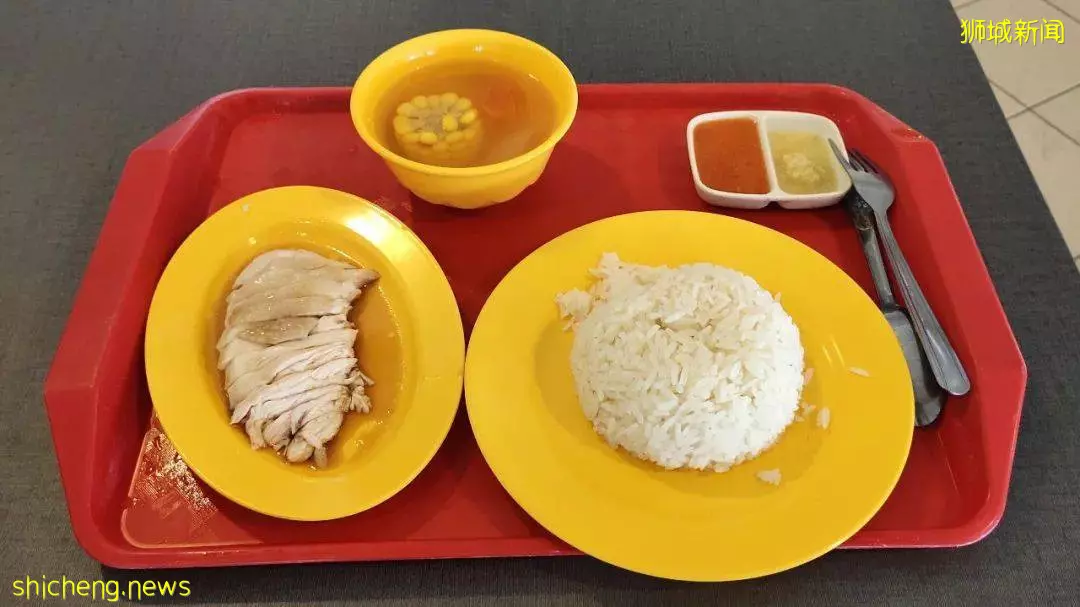

最初,新馬街頭沿街叫賣雞飯的海南籍小販們挑擔或雙手拿著竹籃,一邊放白斬雞肉,一邊裝雞飯糰。在海南傳統中,飯糰至少具有兩種功能,其一是祭祖酬神,其二是外出攜帶。而來到新加坡後,飯糰因其經濟、飽腹、便攜、保溫的特點,在當時各行業的勞工之間廣泛傳播。到了50年代,許多小販將生意搬進了咖啡店和小販中心,有了座椅可供食客就地用餐,便攜和保溫便不再成為雞飯的必需條件。工藝繁瑣的飯糰因此漸漸被散飯取代。近年,新加坡的雞飯糰正瀕臨消亡。

在近三個月的田野調查中,我有幸結識了一位「海南雞飯」的攤主——祖籍海南瓊海的新加坡華人馬振峰先生。他所經營的,是新加坡目前唯一所知仍在製作傳統雞飯糰的攤檔。因此,我拍攝記錄了海南雞飯糰的製作工藝,希望利用這個機會向朋友們展示新加坡的華人傳統文化,亦為保留這種傳統美食盡一份綿薄之力。