囤積雜物釀火患引關注 義工組織:或需助囤積者另尋寄託

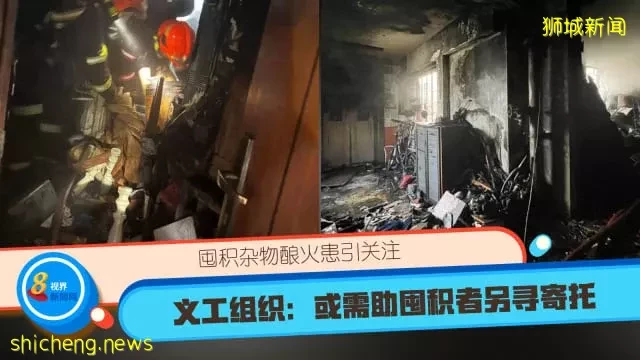

直落布蘭雅31街第92B座的老人公寓一個11樓單位早前發生火患(左圖);裕廊東21街第236座組屋一個四房式單位周二(16日)凌晨失火。 (圖:Facebook/新加坡民防部隊)

本地近期接連有兩間囤積雜物的組屋單位失火,最近一起甚至有人因此喪命。受訪義工組織表示,囤積者的背景錯綜複雜,其中不乏心靈空虛、缺乏寄託者,幫助他們另尋寄託或為一種解決方式,但關鍵仍在於長期的勸說與持續的關注。

裕廊東21街第236座組屋一個四房式單位周二(16日)凌晨發生火患,一名48歲男子當場宣告死亡,而這個單位周三(17日)清晨又疑因深藏的餘燼而再度失火。本月3日,直落布蘭雅31街第92B座的老人公寓一個11樓單位也發生火患。據了解,這兩個失火單位都有雜物囤積的問題。

新聞事件對獨居老人影響有限

「讓希望活下去」創辦人潘迎芬告訴《8視界新聞網》,這類新聞對囤積者的影響有限。以居住在一房式租賃組屋的獨居老人為例,他們幾乎沒錢買報紙,家中也沒有電視,因此通常不會得知這類新聞,即便聽他人講起,也不會太關心。

仁人家園新加坡總幹事楊達明也持有相似的觀點。「囤積雜物(者)本身的背景是比較錯綜複雜的,大多都跟長年累月的心理不平衡、家庭問題等有關。這些人通常不會那麼容易受到外界的勸告或者新聞之類的影響。」

潘迎芬指出,這種人十之八九心靈空虛,生活並不富裕。「(有的人)撿(東西)的心態就是怕輸,有時他想說:『這個我撿了,以後拿去賣,能換錢』。」

她說,隨著物品越撿越多,就會導致在家中堆積成「山」,而一些老人受限於體力,也無法將物品搬出去。

這時,義工就得想方設法,幫助他們解決雜物囤積的問題。「如果真的可以賣的,像是報紙、鐵罐、鐵鏈這些,那你就協助他賣給『加龍古尼』(karung guni),看有沒有錢給他。」

囤積習慣容易故態復萌

潘迎芬說,撿東西對其中一些人來說,其實是心靈寄託。「所以就要教他們,讓他們有其他的寄託,好像去打太極拳,或者去做運動、去栽種植物、畫畫、聽音樂等。」

儘管如此,她指出,囤積習慣很難一夜之間有所改變,還容易故態復萌。「要有義工常常輪流上去陪他,帶他去外面走走,不然很難的。你可以今天跟他清理完,過一陣子又打回原形。有一些現在跟他清理,晚上就會撿回來了。」

楊達明也表示,這些個案囤積雜物的情況可能有所減輕,但要180度轉變並不容易。除了要非常有耐心地勸說、溝通,也得經過長期努力,並和其他社工合作,才能對他們有所幫助。