以前,大家總說新加坡有錢,並沒有強烈的感覺~

直到全球新冠大流行,新加坡邊境管制不得不關起了國門,都在擔心新加坡這麼小的國家要完了。。。

結果,政府2020年一年還給新加坡國民發了超過1000億新元的補貼!

新加坡總共才570萬人口,其中公民約340萬人!

四捨五入等於每人發了兩三萬?

雖然不能這麼簡單粗暴地算,但作為一個面積僅719平方公里,如彈丸之地的城市國家。

新加坡是如何變得這麼富的呢?

欲知詳情,得先從新加坡的歷史說起——

我們都知道,新加坡是位於馬六甲海峽附近的一個小島。

在過去,這裡人煙稀少。

直到19世紀,英國殖民者發現了它獨特的地理位置——靠近馬六甲海峽!

馬六甲海峽是重要航道,且有很多天然良港。

於是英國人開始對新加坡進行開發。

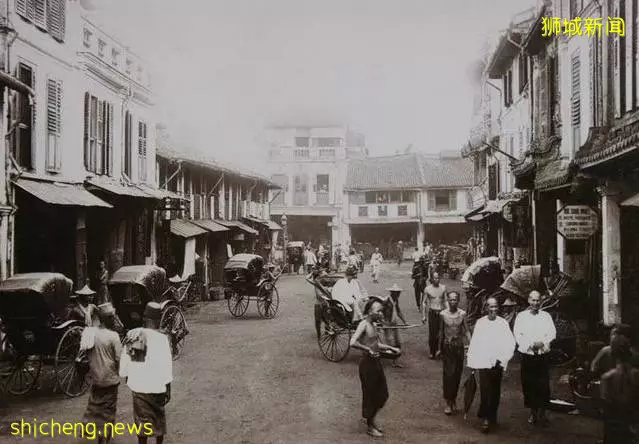

也是在這個時候,新加坡吸引了一大批華人來到這裡。

當時正是晚清時期,海禁也沒那麼嚴,來的華人大多是福建、廣東一帶的沿海居民。

出來的時候,都是拖家帶口,以一個宗族的方式來到新加坡。

二戰時期新加坡遭到戰亂,被炸毀了不少。

二戰以後,新加坡脫離英國。

1963年9月16日馬來西亞、新加坡、沙巴、砂勞越組成了馬來西亞聯邦,期望結合成一個新興的強大經濟實體。

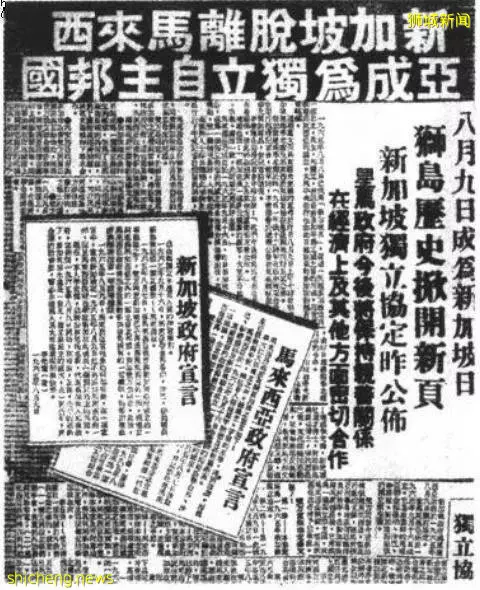

1964年,馬來西亞大選後,新加坡與中央政府的關係急轉直下,「和平分手」成為無奈之下的選擇。

李光耀在電視前面流下了男兒淚。

1965年8月9日新馬分離議案通過,新加坡被開除出了馬來西亞聯邦。

獨立之初的新加坡,從外部環境來看,除了地理位置與海港運輸的優勢之外。

劣勢則更為明顯,如國土面積狹小、自然資源貧乏、工業基礎薄弱、社會凋敝、失業人口眾多。

先天不足的新加坡,後天如何變富?

充分發揮地理位置優勢

新加坡位於馬六甲海峽的咽喉地帶。

而馬六甲海峽是世界上貿易最繁忙的海峽,占據了全球海洋貿易的四分之一。

新加坡可以說是這條海峽中最重要的中轉站,憑藉亞太地區最大的轉運港口和最大的貨櫃港口賺取了巨額財富。

順勢而為 實現三次經濟轉型

為實現生存和發展,新加坡經濟經歷了三次轉型。

1965到1975年,新加坡把經濟發展定位為「外向型、開放型經濟發展模式」。

當時世界正處冷戰的緊張時期,歐美很多企業為找不到合適的投資市場而苦惱。

新加坡正是在這種情形下取消了300多種關稅,大力引進外資!

在土地、稅收方面給予優厚待遇,幾乎是一夜之間,新加坡成為全球的「投資天堂」和「世界工廠」。

進入20世紀80年代之後,新加坡開始發展技術密集型產業。

通過與跨國公司合作不斷引進高新技術、提高科研與生產能力。

這使新加坡很快發展成為世界上著名的煉油中心、航運中心和亞洲的金融中心。

20世紀90年代信息化時代到來,新加坡順應時代潮流推動經濟向知識經濟轉型,利用信息化推動工業化的發展。

在這一時期內,雖然受亞洲經濟危機等因素的影響,新加坡經濟發展出現了一些波動,但新加坡在製造業和服務業方面還是取得了長足的發展。

非常重視人才和教育

李光耀先生曾說: 「新加坡唯一的自然資源:人才」 新加坡教育總是優先考慮對人的投資,新加坡的國家獎學金制度讓最優秀的學生得以去世界頂尖大學深造。

新加坡的成功同樣依賴於吸引外來人才的能力。

新加坡的移民政策在全球來看都相對友好

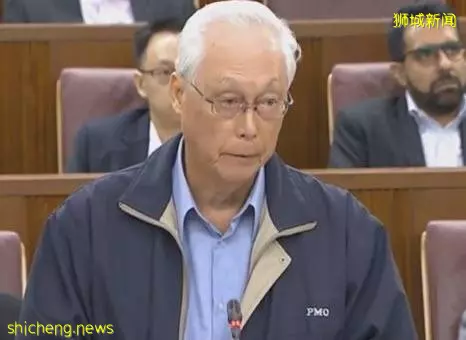

對於新加坡面臨的人口形勢,前總理吳作棟曾說:

「最能吸引人才的國家經濟就會最成功。如果你是專業人員就可以為新加坡效勞。

如果你的收入比新加坡人收入的中位數還高,那你也可以成為永久居民,日後還可能申請成為公民」

勤勞能吃苦的華人

新加坡國內的華人群體也起到非常關鍵的作用。

在新加坡,華人占了七成的人口,這是一個很驚人的數字。

華人群體很勤勞,更能吃苦,更願意守法。

而這種勤勞、能吃苦對於新加坡後來的富裕無疑起到非常關鍵的作用。

畢竟再正確的路也需要有人一步步走出來。

全球金融中心 帶來充裕資金

新加坡是全球第四大金融中心,僅次於紐約、倫敦、香港。

世界上各大銀行在新加坡基本都設立了分支機構。

資金的充裕也助推了新加坡經濟的快速發展。

旅遊業拉動 服務業大發展

新加坡被稱為花園城市。

對旅遊資源的建設不遺餘力,旅遊業對當地的服務業產生了巨大的拉動作用。

遊客來新加坡,成為最重要的外匯收入之一。

建立和維護了 良好的國際關係

在經濟全球化過程中,一個國家不可能孤立發展,不管是馬來西亞等周邊國家還是歐美國家。

新加坡特別注意跟其他國家保持良好邦交。

為自己的發展爭取到了良好的外部支持~

清正廉潔營造良好發展環境

新加坡是世界上最廉潔的國家之一。

每年在透明國際公布的清廉指數排行榜上都位居前列。

完善的社會服務、發達的服務業、還有嚴格的法律措施使得新加坡社會穩定, 投資創業環境良好。