「新加坡沒有歷史,新加坡的歷史將從現在開始!」

1965年8月,新加坡人突然發現他們被迫獨立,從那時候開始,這句悲壯與豪邁兼備的口號,風靡島內。

但否認過去,並不能為創建一種積極自信的認同感提供堅實的基礎。在此之前,新加坡一直被視為某個更大的實體中的一部分:海峽殖民地、大英帝國,或之後的馬來西亞聯邦。

獨立,需要豪言壯語,更需要尋找讓這個島嶼能自成一體的一些東西。自獨立之初,新加坡就一直嘗試通過讚頌多元文化帶來的豐富性,創生一種專屬於新加坡人的認同感和特定的價值觀。而博物館無疑是官方讚頌多元文化的一個重要載體。

新加坡的博物館,一般都不是新建築,而是利用具有一定歷史價值的老建築來充當,或許當局也有保護和利用老建築的考慮,更是在切割空間聯繫的同時,為新生的國家保有一隅時間的沉澱。

老建築本身就是一座可「博」之物,承載著島國跨度不長但也盡顯滄桑的過往。

1

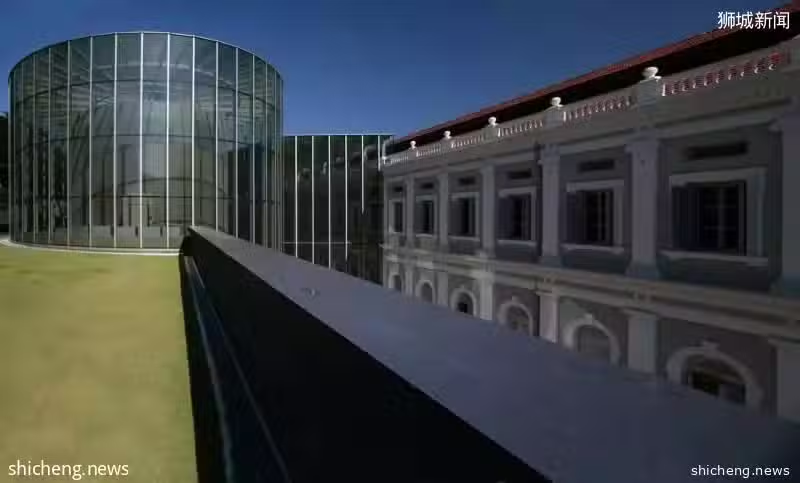

新加坡國家博物館

新加坡國家博物館始建於1887年,已有126年歷史,這座具有濃厚新古典主義風格的大樓,是島國最大、最古老的博物館。其歷史可追溯到1849年,當時,博物館僅僅是新加坡圖書館的一部分。在經過幾次與圖書館的博弈之後,終於獨立出來,於1887年搬進了這座新大樓。

2

土生文化館

又被成為土生華人博物館或娘惹博物館。土生華人主要指華人,以及華人與馬來人通婚的後代(男稱峇峇,女稱娘惹)。土生文化館原是道南學校的舊校舍,建於1910年。道南學校由福建會館初創於1906年,起初叫道南學堂,後因校舍不敷應用,印尼糖王、土生華人黃仲涵捐獻地皮,華僑領袖陳嘉庚帶頭髮起勸捐運動,籌得款項4萬餘元,於1910年建成了如今規模的新校舍,並改名為「道南學校」。道南學校1984年遷到新校舍後,國家文物局便將這裡改成了博物館。

3

馬來傳統文化館

前身是甘榜格南王宮,始建於1836~1843年間,屬巴拉甸式風格,是馬來皇族在新加坡的官邸,在當時堪稱富麗堂皇。後皇族衰落,此建築成了其後裔幾家合住的普通住宅,急需保護。1999年,政府宣布把蘇丹皇宮發展成馬來傳統文化館。2005年,馬來文化館落成。

4

新加坡集郵館

這是東南亞第一所集郵館,1995年由新加坡電信管理局成立。它原本是一座具有近百年歷史的兩層維多利亞式古樓,前身是衛理公會圖書館,後改為英華學校的校舍。

在大門前豎立著一座殖民時代遺留下來的紅色古董郵筒,至今仍可用,是新加坡集郵館的標誌。在這裡,你可以了解郵票的發展史,也可以看到新加坡獨立前後郵政的變化。

每一個博物館都是時間在跨越中不經意間的產物,正如新加坡國家本身,一個「人工的」和「意外的」共和國。

新加坡作為全球化最大的受益者之一,卻也最容易受到世界性衰退和環境災害的影響,而這些都是它無法控制的因素。它缺少土地、水和其他自然資源,但又有活躍的經濟。

它唯一的自然資源就是這裡的民眾以及他們的才能,這種經濟體必須努力適應各種變遷,並持續保持擴張態勢。

在一個已經擁擠不堪的島嶼上,人口卻還在持續增長。近年來的發展態勢也在不斷的敲響警鐘:貧富分化在不斷加劇,精英階層傾向於故步自封,杜絕新成員的加入。

所有的這一切都有可能導致社會流動性喪失,而這種流動性恰恰是新加坡歷史上能取得成功的重要基石。

新加坡最終是否會發展成為一種新型民族國家的原型,或者這個人工的島國將毀於人類的缺點和時間的流逝,逐漸褪色成殘敗的「東方威尼斯」。

只有時間才能給出答案。