冬至,24節氣之一,往往標誌著寒冷即將到來,也是中國民間的傳統祭祖節日。它被視為冬季的大節日,在古代民間有「冬至大如年」的講法。

沒有雪和北風的冬至,新加坡人要怎麼慶祝呢?

南北大戰從粽子的甜咸之爭打到豆花,到了新加坡,還是能看到南北方人在冬至飲食上的選擇不同。

我們昨天在「新加坡眼APP」上發起了投票,截止下午4點30分,已有39人投票啦~

目前看來,大家都更pick餃子,湯圓稍稍落後。不過,投票時間還很充裕,南北大軍都不要認輸!沖鴨!

你又是哪一派呢?快點擊文末的【閱讀原文】,為你堅持的那一道冬至美食投上一票!

1. 團團圓圓過冬至,吃了湯圓年末至(湯圓派)

根據新加坡習俗,冬至吃湯圓要提前一天就包好,所以往往超市內糯米粉都有可能脫銷。

包湯圓的傳統手藝,多數年輕人都已不記得了,雖然少了一份親手包的儀式感,但買上幾盒湯圓,體驗一把「團團圓圓」的甜蜜滋味,也未嘗不可。

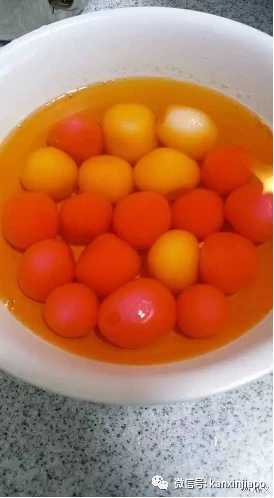

今年冬至,新加坡眼也有多位網友分享了親手包湯圓的幸福時刻。湯圓的「圓」意味著團圓美滿,而親手搓出的湯圓也讓這份祝福更為真摯。

民間有「吃了湯圓大一歲」之說,所以新加坡本地的華人群體,有時也會讓孩子的年齡作為要吃的湯圓個數。

大朋友們還是量力而行,當心吃撐啦!

(圖源新加坡眼APP網友 燕歸來)

但要說新加坡湯圓的特色,還得是湯圓的「湯」!

新加坡人相比味道清淡的白水,更愛用斑蘭葉煮水後,或著用香甜清潤的薏米水,加入湯圓煮熟。

剛煮出來的小湯圓,加少許紅糖,就變得香軟滑糯,還帶著斑蘭葉等獨有的香氣。

連湯帶圓子一碗喝下,冬至到了熱帶,暖的就是心了。

(鍋中加斑蘭葉燉煮湯汁更香,新加坡著名的綠蛋糕香味就來源於這種葉子)

2. 餃子祛寒迎三冬,暖了耳朵更暖心(餃子派)

北方的朋友冬至更愛的,還要屬一碗餃子。

據說這習俗也有來頭,是為紀念「醫聖」張仲景。

當年張仲景為了治好百姓凍爛的雙耳,將羊肉和諸多藥材一起燉煮,煮熟後撈出來切碎,用麵包包成耳朵形狀,稱作「嬌耳」。

鄉親們每人分到兩隻「嬌耳」和一大碗熱騰騰的肉湯,吃下後渾身舒坦,兩耳發熱,治好了耳朵上的凍傷。

(圖源:美食天下)

至此,這碗「祛寒嬌耳湯」也隨著北方習俗被保留下來。北方南陽也還流傳著「冬至不端餃子碗,凍掉耳朵沒人管」的民謠。

所以北方朋友冬至也會吃上一碗餃子後,能感覺到耳根泛起一陣暖意,暖了耳朵也暖了心,這個冬天就能安然度過啦!

餃子or湯圓,不管哪一方,都飽含著南北方人民對冬日的期盼與祝福。在這美好的節氣,也不要忘了忙碌中抽空買上一份餃子或湯圓,親手下給你的家人。

新加坡雖是熱帶,沒有北風冷雪,但也記得多多溫暖一下他們的心,珍惜每一次相聚。

當然,在投票的一眾回應里,還有「我全都要型」:

(圖源新加坡眼APP網友:ʚɞ森林ʚɞ)

南北祝福都疊滿!零下多少度都傷不到我!

看了以上的這些介紹,不知道你們有沒有改變自己原先只喜歡湯圓/餃子過冬至的想法?