淡馬錫公司是世界上運營最為成功的國有企業之一,也是國有企業建立現代企業制度的成功典範。1974年,新加坡政府設立投資公司淡馬錫,新加坡財政部擁有100%的股權。它的運營成功之處在於,雖然是政府控股,但本質上卻是完全的市場化運作。

「淡馬錫」三個字是馬來語「Temasek」的音譯。淡馬錫公司成立於1974年,是由新加坡財政部負責監管、以私人名義註冊的一家控股公司。

那麼為什麼在70年代初新加坡政府要成立這麼一家公司呢?它成立的背景是什麼?它的任務是什麼?它與新加坡政府又有什麼關係?

要回答這些問題,需要簡要地回顧新加坡經濟發展史

新加坡1959年從英國取得自治權,特別是自1965年與馬來西亞分離後成立新加坡國,國家主權及經濟發展完全掌握在自己手中。剛剛誕生的新加坡政府面臨的首要任務是創造就業機會,減輕就業壓力。為此,新加坡採取了以政府為主導,大力發展勞動密集型製造業的經濟方針。當時新加坡的一些基礎產業,如交通運輸、造船業,都是由政府出面興辦的國有企業。在新加坡,人們把這類企業稱為與國家有聯繫的企業,簡稱「國聯企業」。

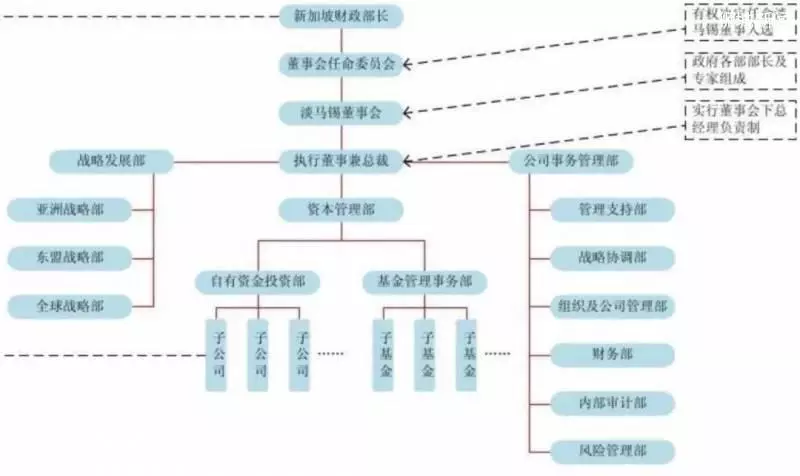

組織結構

從下面的組織圖中可以看出,公司的主要業務是資產經營和管理,集中於資本投資和財務管理。目前總公司僅有150人,大部分業務人員為在海外留學、具有碩士以上學位的專業人士。公司在香港、馬來西亞設有辦事處。公司一直堅持人員精幹、高效率的原則。這是它至成立以來,取得顯著成績的重要原因之一。

公司執行董事兼CEO由現任新加坡總理李顯龍的妻子何晶女士擔任。公司董事會目前共由10名董事組成。其中四名(占40%)為政府公務員,另外6名為企業界人士。根據公司章程規定,公司高層領導(董事長、總裁)的任命需經財政部複審、報總統批准,這也說明它與一般的私營公司有很大的不同。

何晶 (HO Ching)

執行董事及首席執行長

2002年5月起擔任淡馬錫控股(私人)有限公司執行董事

2004年1月起擔任首席執行長

新科集團前總裁兼首席執行長

新加坡工程師學會榮譽院士

淡馬錫公司組織結構圖

董事會內設兩個重要的常設委員會,負責董事會重大決策的實施。一是執行委員會,其職責是檢查所有國聯企業的重大項目投資事項,同時在財政權限內,對其投資或將其實行私有化(公開上市)。另外一個為財政委員會,主要監督淡馬錫公司在股票和資本市場的投資活動。

上述業務活動具體實施與管理由公司管理層負責,並向執行委員會以及董事會報告。它由公司的總裁(執行長)率領所屬75名專業人士組成的公司中、高級管理層具體操作。

公司以控股方式管理著23家國聯企業(可視為其子公司),其中14家為獨資公司、7家上市公司和2家有限責任公司,下屬各類大小企業約2000多家,職工總人數達14萬人,總資產超過420億美元,占全國DGP的8%左右。

作為對政府投資的回報,公司稅後利潤的一半上交財政部。

淡馬錫公司財務不對外公布,但每年必須定期向財政部提交一份公司財務報告。為確保財務報告的公正和權威性,在上報之前,一般都由公司花錢聘請國際審計公司進行審計。

治理機制

由於淡馬錫公司不是一般的企業,它經營的是國有資產,因此,該公司的內外監督有一套獨特的辦法。

外部監管:政府對淡馬錫的監管

政府對其監管通過四種方式進行:

一是直接派人參加董事會。如上所述,由財政部等部門共派出四位司(局)級和副部級官員,直接參加公司董事會。通過他們在董事會活動,影響和監督公司的重大決策,以確保公司經濟活動符合政府賦予它的使命;

二是通過財務報告和項目審批制度,對公司重大決策進行監管。如規定公司必須定期將財務報表上報財政部,且上報之前必須經國際權威審計公司評審,以便財政部了解和掌握公司經營狀況。另外,凡涉及公司及公司下轄子公司的重大投資決策和經營事項,如公開上市、改變經營範圍或到海外投資等,均需上報財政部審批或備案;

三是不定期派人到公司或其子公司調查了解情況。新加坡是個小國,政府主管經濟工作部門的有關官員與淡馬錫公司上層負責人一般都比較熟悉,他們經常利用吃早茶或共進午餐等形式,隨時向公司詢問和了解情況。因此,對公司的重大舉措,政府部門(主要是財政部)一般來說都是清楚的;

四是通過輿論監督。新加坡實行嚴格的反腐倡廉法律和法規,除由總統直接負責的反貪局對國家公務員的公務活動進行監督外,政府還鼓勵新聞媒體對侵吞國家財產和貪贓枉法行為進行公開曝光。作為一家掌管著400多億美元國有資產的大公司,是媒體聚焦的對象,而且它屬下很多公司的經營業務與普通百姓的日常生活息息相關,如民航、地鐵、電信、港口、碼頭等,因此,公司的重大舉措經常見諸報端或在電視上亮相。這就迫使淡馬錫公司在涉及公司重大業務決策時,不能暗箱操作。

這種監督,當然也包括對派往公司任董事的政府官員言行的監督。在新加坡,不僅淡馬錫,任何一家公司,若干了什麼不光彩的勾當,都非常懼怕被媒體曝光。誰要沾上這樣的官司,非死必傷。

內部監督:從制度上建立防範機制

公司沒有專門設立監事會,其內部監督職能由董事會直接承擔。董事會內設審計委員會,專門負責公司的財務審計。

在公司內部在業務運營(項目投資)制度和程序上,制訂相關政策和規定,以確保公正,並接受政府的監管。而對那些特大型的項目,因本公司資金有限而需要政府注入新的資本時,還要報請財政部審批。很顯然,採取這樣的審批制度,就是為了確保公司所授權經營的國有資產的管理和運營嚴格處於總公司和政府的監控之下,從而儘量避免發生重大項目投資決策的失誤。

對子公司(國聯企業)的監督

(1)子公司重要領導者的任免由總公司審批。公司規定,子公司的董事長、執行長(總裁)和總經理必須報總公司批准,任期不超過六年。董事長與執行長(總裁)的職位原則上分設,子公司的董事會規模大小由公司確定(一般設12人左右),並要求每家子公司必須保留一定比例的外部董事,鼓勵他們從全球範圍內物色優秀的管理經營專家加盟。

(2)實行子公司業務範疇控制制度。淡馬錫公司要求所屬企業在開拓新的業務時,必須經過充分的論證和總公司的審核批准,否則,將被視為違紀。

(3)建立業績考核制度。業績考核指標因行業不同,有所區別。具體某一國聯企業的當年指標的高低,則由子公司提出一個基本比率,然後與總公司協商確定。

(4)開展定期業績分析制度。淡馬錫總公司根據企業的財務報告,每年至少進行兩次業績分析,並要實地抽查。對業績好的企業,對經營者進行獎勵;業績差的,要幫助他們分析原因,提出對策(如集中核心業務、調換高層管理人員或調整業績考核指標等)。

經營模式

經過20多年的經營實踐,淡馬錫公司對國有資產的經營基本上做到以下三點:

1.政企分離、產權明晰

綜觀新加坡政府賦予淡馬錫公司的職能和對其實行的監管政策和措施,可以看出,它體現了國有資產所有者的職能,並做到了所有者與經營者職能的分離。雖然它們之間實行「一臂之交」的關係,但不是徹底分家。決不是說對所屬企業的一切活動均不聞不問。政府對企業的經營活動做到監管但不干預,重大事項審核但不承諾,鼓勵大膽自主經營但不失控。政府通過派遣公務員到總公司任職以及總公司對子公司主要負責人的任免、經營業務範圍的審定、重大投資項目的審批及財務報表的審核等制度,使淡馬錫公司整個系統內各類企業的經營目標和重大經營活動始終處於政府的掌握之中。

2.通過委託淡馬錫公司的運作,政府對國有資產的管理不僅做到「抓大放小」,而且實現了增強國有經濟對國民經濟控制力的目標 政府通過「抓班子(監管淡馬錫公司的領導班子),立指標(制定考核經濟指標)、定範圍(審批子公司的經營方向)和看效益(分析和調查子公司的財務狀況)等手段和措施,實現國有資產的保值和增值,擴大國有經濟的控制力,並培育和造就一批國際水平的現代企業。

據淡馬錫公司1999年年鑑統計資料顯示,自1974年成立以來,經過25年的實踐,政府委託淡馬錫經營的國有資產不但沒有流失,反而大幅增長。公司總資產由成立之初的3.54億新幣發展到目前2100多億新元,占全國GDP的8%,其經營業務遍及國民經濟各個領域。

3.實行一視同仁策略,強調在平等條件下公平競爭,培養和造就一批國際水準的企業家 在淡馬錫系統內部,總公司與子公司之間的關係,按他們的說法叫堅持「一臂之距」的交往,在管理與被管理、監督與被監督之間,堅持按程序、按制度辦事。總公司對子公司的經營活動,實行指導,但不干涉;給予政策扶持,但不代替;給予幫助,但不包攬。

淡馬錫公司及所屬子公司與國內其它私人企業一樣對待,鼓勵他們在市場上參與平等競爭。在資金、信貸和稅收方面,總公司對所屬國聯企業不提供任何形式的優惠或保證。即便是新成立的公司,總公司根據項目評審結果,可能提供股東貸款,但這種貸款的利率同樣按當時資本市場的利率結算,並不因它是自己的子公司就給予照顧。

在淡馬錫公司的培育下,在新加坡確實湧現出一批國際水平的大型企業,如新加坡航空公司、新加坡電訊、勝寶旺造船廠等。它們的突出業績,不但得到國內各界人士的讚譽,而且在國際市場上也嶄露頭角(新加坡航空公司90年代以來一直被譽為國際民航界學習的典範),從而使政府賦予其「培育世界級公司」的歷史使命正在逐步實現。

該公司掌控了包括新加坡電信,新加坡航空,星展銀行,新加坡地鐵,海皇航運,新加坡電力,吉寶集團和萊佛士飯店等幾乎所有新加坡最重要,營業額最大的企業,曾有國外媒體估算,淡馬錫控股所持有的股票市價占到整個新加坡股票市場的47%,可以說幾乎主宰了新加坡的經濟命脈.也因如此,新加坡的經濟模式被稱作是"國家資本主義",即通過國家控制的私人企業來進行投資,主導以私營企業為主的資本市場。

截止2006年底,淡馬錫管理的資產價值達到1086億美元,其信用級別為標準普爾AAA與穆迪AAA。

戰略投資

建設銀行- 1,787,867萬股,7.15%H股

民生銀行- 10%,以4億美元購入

中國銀行- 13.79%,,合共104.8億股,2006年2月17日以15.2億美元購入

渣打銀行- 19.11%, 3.695億股