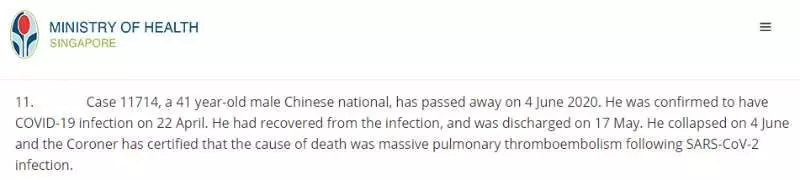

新冠疫情以來,新加坡的確診病例雖說一直高居不下,亞洲排名第三,僅次於中國和印度。

但死亡率始終是世界最低。

但近日,一名41歲的中國籍客工,在感染冠病康復出院18天後,再次出現併發症逝世。

迄今為止,這是新加坡最年輕的死亡病例。

圖源:MOH

從衛生部公文可得知,這名客工於4月22日確診感染新冠病毒,5月17日康復出院。

在出院後的兩周,6月4日突然在家昏倒,緊急送往醫院搶救後無效死亡。死因原因是感染病毒後,引發的大面積肺動脈栓塞症。

這是新加坡第25起冠病死亡病例,也是唯一出院之後死亡的病例。

圖源:Getty

很多人看到後,表現非常詫異,為什麼在出院後還會復發死亡?還如此年輕?

專家醫生的研究說明

來自伊莉莎白諾維娜醫院的傳染病專科醫生梁浩楠,對該死亡病例做出了解釋。

他介紹有研究指冠病會導致血液凝固,儘管病患已康復,但感染冠病後可能發生併發症的風險依然存在。

這名病患在住院時,可能因冠病病毒加劇了發生該併發症的風險,同時也因為缺乏活動或有遺傳的因素,才會發生這種不幸的情況。

他提到的這種症狀,就是俗稱的「經濟艙綜合徵」(Economy class syndrome)。

經濟艙綜合徵:當病患長時間靜坐或活動受限,下肢的靜脈血液回流緩慢,導致深靜脈血栓形成(deep venous thrombosis),若突然站立而血流加快,血栓脫落後順著血流進入肺動脈及其分支,患者會感覺呼吸困難、胸痛或咳血等,嚴重者甚至會休剋死亡。

「一些病患本來就有較高的遺傳風險,即便沒有遺傳風險,久坐或住院也可能會引發這種情況。」 梁浩楠醫生,這樣描述。

無獨有偶,早在今年3月香港醫院也有分析發現,部分患者康復後肺部纖維化,肺功能受損兩三成。

在香港瑪嘉烈醫院傳染病中心,對首批10多名出院病人資料進行分析,發現有2至3名康復者在步速較快的狀態下,會出現呼吸氣促,不能如常運動,再也無法恢復往日的正常行動。

從患者拍片能看出,肺部呈現磨玻璃狀,「治癒患者肺功能受損未至於一半,但都有二至三成」。

新冠病毒對人體的危害,遠比我們想像得嚴重。

根據之前SARS的跟蹤研究發現,患者後期也出現肺功能變差,肺部實變影可轉歸為磨玻璃影,有一些磨玻璃陰影可持續存在,但也有的磨玻璃影會逐漸消失。

專家解釋,新冠肺炎患者會導致肺部纖維化,需靠藥物治療,痊癒後可能留有疤痕,疤痕組織變硬後會阻礙呼吸。

新冠肺炎患者肺炎CT顯示磨玻璃狀

另外,新冠肺炎患者,因為免疫系統被過度激活,導致免疫系統異常,身體器官會受到不同程度的損傷。

圖源:DW

世界衛生組織也提出警示,出院的人要經歷「長期掙扎」。

新冠治癒對部分人來說,不可能再回到正常狀態。將會留下很多後遺症:

咳嗽、胃痛、易疲勞、呼吸急促、肌肉酸痛等

除了肺功能,腎臟功能也會受嚴重損傷,甚至衰竭

血液凝結,引發突發腦中風、偏癱

神經系統,頭痛、幻覺、失憶

新冠病毒就像一張難以擺脫的網,在肺、腎臟、心臟、肝臟和神經系統各方面,給人類都會帶來不可逆轉的傷害。

新冠患者康復後還需要注意

目前為止,隨著疫情的好轉,越來越多的患者已經出院。但愈後的患者,不再能恢復到正常的生活狀態,工作和生活上會有更多要重視的問題。

對於新冠康復後的患者,還需要注意哪些事項呢?

梁浩楠醫生給出的幾點建議:

警惕深靜脈血栓阻塞造成的肺動脈栓塞,一般不容易診斷出來,就連醫生有時候也會錯過。

實際發生併發症的可能性比較低,除非真的發現血塊,不要擅自吃藥,否則藥物也會導致無法止血的風險。

康復後的前幾個星期應該休息,後期可以進行少量活動,但運動強度只能是平時運動量的10%到20%,以確保肺部和身體能夠承受

輕度運動是降低風險的唯一途徑,無論在家或是醫院,病患都應該儘量多起身活動,行動不便者,可考慮穿彈力襪或服用防止血液凝固的藥物。

一場突如其來的疫情,讓很多人永遠留在了過去,也有很多人頑強走出來,但生活永遠回不到過去了。

希望我們更珍惜當下健康的生活,堅持戴口罩、勤洗手、保持安全距離,時刻保護自己!