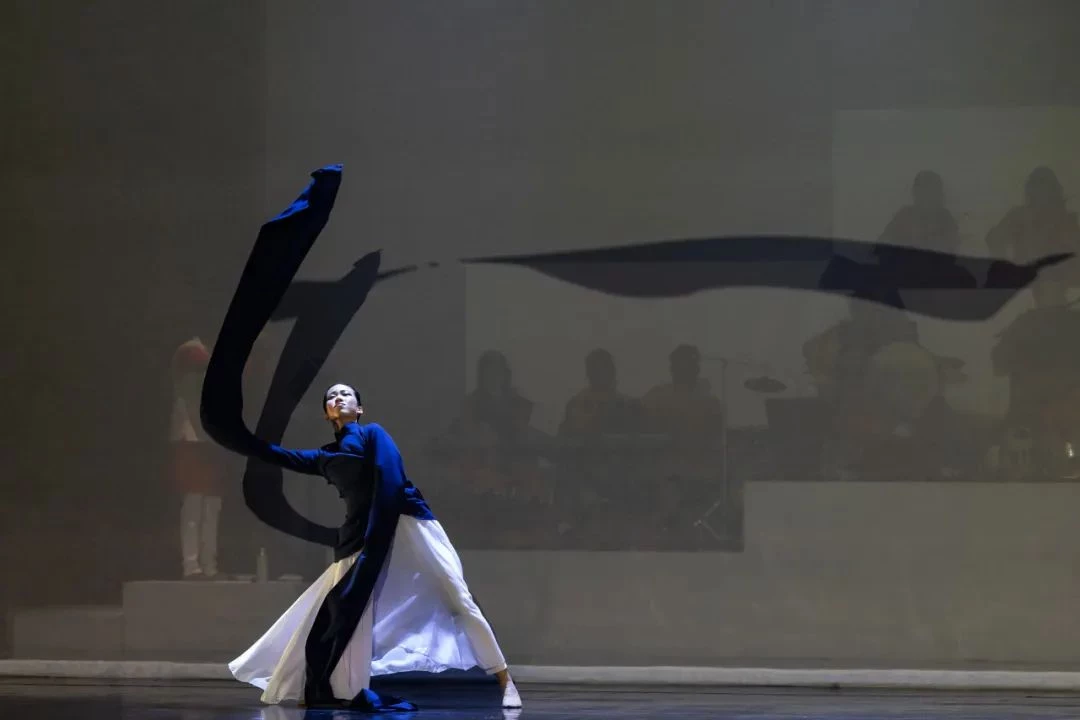

▲陳伊彬的長水袖,墨韻流芳、才情飛揚

跨文化舞蹈是舞蹈藝術範疇中一個特殊門類,具有較強的專業性。因為其觀演關係中審美主體的特殊性,對於不同文化背景的觀眾來說,包含了多種藝術元素的跨文化舞蹈作品,更能激發他們審美享受、思想啟迪和感情認同。

在新加坡的舞蹈史上,不同年代都有一些給觀眾留下深刻印象的跨文化舞蹈作品。例如五十年代巴斯卡的印度舞劇《梁山伯與祝英台》;六十年代的馬來舞劇《阿里和法蒂瑪》;七十年代的《巴督山傳說》《美麗的家園》《漁歌》;八十年代的《團結的節奏》《漁村組曲》;九十年代的多元民族舞蹈小品;本世紀的《五蓮》;舞躍舞鄉、新加坡印度藝術協會、願望馬來舞蹈團合作的《羅摩衍那》;新加坡華族舞蹈劇場、新加坡印度藝術協會、願望馬來舞蹈團合作的《老榕樹的傳說》;聚舞坊當代藝團和宋賽兒美麗遺產舞蹈團的《龍牙門再現》等。這些作品作為一種超越族群差異,通過身體語言實現共情的表現形式,在新加坡舞蹈發展和文化身份建構過程中有重要意義。從不同時期的舞蹈敘事中相互參照、相互引證,可以進一步加深舞者的社會文化想像與文化認同的構建過程。從舞蹈審美的視角觀察,可以看到儘管因為缺乏資源,這些主要由業餘舞蹈愛好者編創與演出的作品,鮮有樂隊現場伴奏而留下缺憾,但其表現的探索精神,一直鼓勵著後來人。今年國立大學藝術節的一台名為《互動/蛻變》的演出,便是一場將多種文化元素整合為形象性鮮明、象徵性清晰、藝術性高的跨文化作品。

偶遇 促成跨文化舞蹈創作

《互動/蛻變》主創人員之一、擔任音樂總監兼指揮的米納瓦茲(Nawaz Mirajkar)出生於印度西部馬哈拉施特拉邦德干高原,印度第九大城、馬哈拉施特拉邦的文化首都浦那。自幼熱愛民族音樂的他,12歲時獲得印度政府獎學金,在印度文化資源中心學習印度傳統音樂,專攻打擊樂。1994年,他以一等榮譽的優異成績畢業後,立志尋找更廣闊的空間,給人們帶來更美妙的音樂。這個夢想,就是米納瓦茲心靈的燈塔。1996年,他來到新加坡,在藝術殿堂印度藝術學院擔任打擊樂部主任。不久後,受新加坡藝術學校(SOTA)聘請為印度音樂兼職教師。米納瓦茲說:「我和新加坡舞蹈劇場藝術總監梁傑旎很榮幸代表新加坡參與2017年在泰國舉行的東協藝術論壇交流會。我們一見如故,相識後就興高采烈地分享了對跨文化創作的想法,非常期待未來的合作。這個想法在我們腦海中載沉載浮,直到2020年,梁傑旎受國大藝術中心邀請教導華族舞,我們終於又見面了。聽說今年國大藝術節的主題是空間之間(Space Between),我高興得心都要跳出來了。這和我們想合作編導一個以絲路為題材的構思不謀而合。這部來得恰逢其時的跨文化舞蹈的構想,通過了!因此有了這場《互動/蛻變》。」

▲米納瓦茲和梁傑旎

傑旎回憶起這部舞劇的合作,神采飛揚地說:「絲綢之路的出現,不單單促進天各一方的區域的自由貿易,它同時促進了當時歐亞的政治互信、經濟互信和文化包容。因此我選擇了一個利益共同體的題材。從中,我選用了一些文化意象(cultural imagery),表現絲路文化交流的思想含義、精神內容、精神境界。」

新加坡國立大學華族舞蹈團之前的王春美老師和丁紅老師建立了很好的學風。梁傑旎教學的主要訓練是古典舞基訓,包括柔韌、力量、技巧動作訓練三個方面;把杆,課室中央的跳、轉、翻等華族舞應有的技巧;提升訓練學生的肌肉力量、肢體柔韌、動作速度、方向辨認精準度和節奏感。手、眼、身、法、步的規範化外,重視其與內在的意、勁、精、氣、神的合一。「國立大學華族舞蹈團的成員,是一批中學時期就喜愛上華族舞蹈的學生,有技術基礎和文化素養,在排練過程中和編導及樂隊配合得很好。難得的是,為更好完成任務而挑戰自己的男生,其克服技術難關的努力,值得點贊。」

《互動/蛻變》的美學試探

早期的新加坡跨文化舞劇如巴斯卡藝術學院的《梁山伯與祝英台》;南洋大學的馬來舞劇《阿里和法蒂瑪》;七十年代的兒童劇社、青年劇社《巴督山傳說》等,以舞蹈的語言推進戲劇情節、展現戲劇衝突、塑造戲劇人物形象。舞劇的獨特性體現在敘事結構。

《互動/蛻變》另闢蹊徑,從舞蹈藝術的本體特徵進行美學試探。舞蹈結構緊跟音樂,參照音樂的主題、變奏、對比、旋律性模進(melodic sequence),淡米爾語和興都語的伴唱、不同民族樂器的伴奏、合奏,表達出了舞劇的內容。加上燈光的轉換烘托不同情境,放大了舞蹈的抒情效應。

這個作品有序幕、春蠶一生、信仰之路、偉大發明、尾聲(現代絲綢之路)。因為是現場伴奏,音樂大多根據舞蹈的排法襯托出應有的氣氛,但有時舞蹈員需要跟著音樂的演奏而調整。兩位舞蹈編導梁傑旎和肖靜分工合作,肖靜主要負責敦煌舞蹈和《偉大發明》中紙、墨的部分。

分工合作 展現不同風姿

北京舞蹈學院畢業後2001年來新加坡開始教學華族舞蹈的肖靜,在《互動/蛻變》負責編導與主演的是第二幕《信仰之路》,展現敦煌舞蹈特有的運動規律。絲綢經由中國西北方開拓的道路傳入西伯利亞,沿路的貿易與文化交流蓬勃發展。作為北方絲綢之路的邊塞重鎮,敦煌成為了各國商旅的匯聚之地。多元文化的融匯也在此留下了藝術瑰寶敦煌壁畫。舞者們將在這一支舞蹈中重現構成今日璀璨敦煌文化的千年神話。

▲來自敦煌壁畫的舞姿經肖靜編導整理後更顯高雅恬靜

肖靜一直對傳統舞蹈在舞台上的呈現,有很多慎密的思考。她說:「我認為古典舞的動作語言就像是一個人的骨架,是無法隨意更改的。動作韻味和審美就像一個人的髮膚,可以梳理得更美更整潔。而如何去表現古典美,充滿無限的可能。就像是一個人的大腦,每天可以不斷吸收新的知識、思考新的方向。沒有邊界,有無限可能。例如敦煌舞段,由米納瓦茲指揮的現場的音樂給予我們很多發揮的空間,相比於過去編舞時忠於還原敦煌舞的歷史原貌,我更想營造一種現世敦煌的氛圍,既保留敦煌舞姿的運動規律、舉手投足的韻味,又在時間空間的處理上,有新穎的時代風姿。」

在《偉大發明》一段,借紙、筆、墨,肖靜編導用獨舞、群舞和迅速交替出場的舞蹈員,大寫意地點出戰國時期的秦國大將蒙恬發明的毛筆、漢代宮廷官員蔡倫發明的紙、秦漢時代產量已經穩定的墨。這些文化符號,在絲路上,也在文化交流史上扮演了重要角色。其中給觀眾留下深刻印象的,是一段由陳伊彬的表演的黑長綢獨舞。只見獨舞者揮舞黑綢,輕挑重甩,左右舞動,墨韻流芳、才情飛揚。團扇和絲綢扇,也增加了舞台畫面的美感。另一段展畫的流暢場面,仿佛是繁忙的市集上的文化貿易。絲路上的點點滴滴,就在喧囂樂音的渲染下,顯得熱鬧非凡。

去年在國大藝術節上和肖靜合編《幻·悟》的梁傑旎,這次再度聯手編舞,但風格和舊作大不相同。她負責的《春蠶一生》,由蠶的生命旅程窺見絲綢製造的神奇過程。像多年前梁笑英的《壁虎》那樣,這樣的題材,非用寫意的手法創造形象不可。蠶比壁虎更小,難度也就更大。梁傑旎選用了銀白色的布料設計服裝,舞蹈員戴上銀白色假髮,昂首在地上挪動,「蠶」群入眠後,進入新的齡期,吐絲結繭。蠶在變化成飛蛾之前先將自己包成蠶繭,蠶農們隨之抽絲剝繭,繅出雪白的蠶絲。珍貴的蠶絲隨即被織成絲綢,成為各國商人爭相交易的商品。「這也是絲綢之路的來源。蠶的生命周期也影射著人類出生、死亡和再生的過程。」

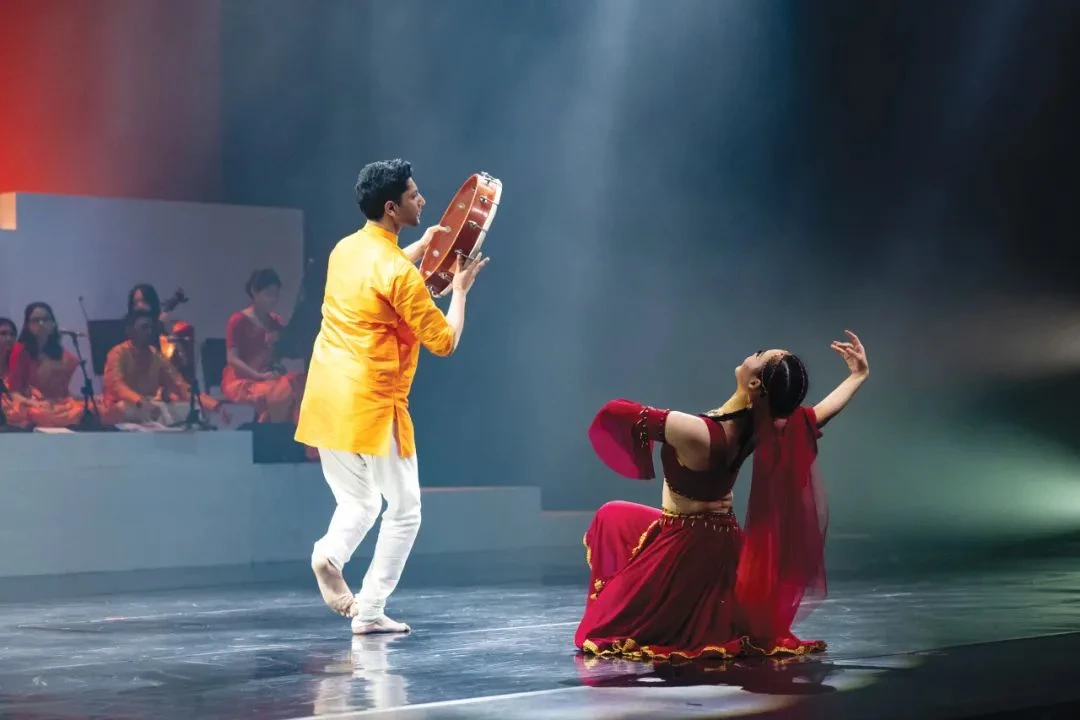

第二幕《信仰之路》書寫隨著絲綢之路貿易的發展,「絲綢之風」也向南拓展到了西亞,打開了西亞與中亞的文化交流之門。音樂總監選用了新疆、吉賽爾、波斯的音樂,增添地方色彩。其中一個出人意表的設計是讓身穿維吾爾族服裝的林佳燕和擊鼓的印族馬維亞沙和跳一段雙人舞,展現絲路上的異文化對話。

在製作《互動/蛻變》時,舞蹈服飾也是編導們非常重視的一環。梁傑旎說:「我設計的《春蠶一生》的服裝,設計以摺疊的方式把上身部分包紮起來,看起來有一點像木乃伊,實際上隱喻蠶。再加上銀白色的絲綢,象徵蠶吐出來的絲。敦煌的佛教藝術及其壁畫,隨著時代、地域及民族傳統文化的不同,顯現出不同風格和審美特徵。早期的舞姿和服飾有不少印度、尼泊爾風韻,中期漸漸受中原漢風影響,色彩更艷麗,因此這段舞的男舞員服裝顏色也比較多。第二幕《信仰之路》主要的是阿拉伯舞,我選了棗紅色和黑色來搭配。第三幕《偉大發明》講述紙張的發明,所以我選擇了白色,純凈舒雅的感覺。尾聲也用比較淺的顏色,粉藍色。音樂員們的服裝,我選了橙色。他們坐在舞台後方的高台上,也給舞台增添了一些熱色。」

回憶作品的創作時,米納瓦茲說:「夢想是生命的靈魂。我在新加坡工作了27年了。深深感受到一個開放、包容的社會能給人萬紫千紅的夢想。在生活里處處體驗多元文化飲食、語言、音樂、舞蹈的我,就夢想有一天和其他民族舞者,一起以歌舞說故事。國大藝術節終於讓我們夢想成真。作為一名音樂家,《互動/蛻變》讓我能夠擴展我的音樂能力,探索不同的文化,並通過音樂來詮釋文化的碰撞。舞蹈和現場音樂製作本身很難協調,而展示不同文化的合作是一種非常有趣和獨特的體驗。新奇、歡快、難忘!」

獨舞演員林佳燕和馬維亞薩(Viasar Malava)異口同聲說:「現場樂隊伴奏的舞蹈,更具震撼力。希望看到更多樂隊和舞蹈員同台創造精彩。」

《互動/蛻變》謝幕時,震耳的掌聲一浪比一浪高,台上台下都開滿歡笑的花朵。2023年新加坡國立大學藝術節一共推出了四個跨界合作的原創作品。對此,藝術節總監陳義清,對不同種族合作打造的原創作品取得的成績,感到十分滿意:「跨界合作是讓我們的學生接觸不同藝術極好的學習方式,讓他們看到以前從未遇到過的可能性。除了激發創新思維、成長、分享專業知識和拓寬藝術視野之外,《互動/蛻變》使藝術超越界限,並將創作群體聚集在一起。國大藝術中心很高興在2023年新加坡國立大學藝術節上展示多個以跨藝術形式合作的節目,並希望未來繼續鼓勵更多此類作品。」

▲梁傑旎別處心裁的服裝設計,表現出「蠶」的意象(左圖)

▲林佳燕和馬維亞薩的雙人舞是絲路上的精彩對話(右圖)

《互動/蛻變》的主創團隊以絲路為題,嘗試境遇化、劇詩化的手法,是結構創新的一個嘗試。該劇離開了過去跨文化舞劇以人寫事的手法,開掘地域音樂和舞蹈資源,展現地域風情,以雙人舞表現地域人情,烘托感情共鳴的內核。可以說,借用技巧精細的舞蹈語言建構文化意象,是作品的最大意義。指揮精準而穩健,推動了現場伴奏伴唱與舞蹈員始終高度互動。這個作品嘗試印度樂隊和華族舞蹈的碰撞,也牽動了觀眾對不同族群藝術交流熱切期盼的內心。新加坡有很多優秀的樂團,期盼更多樂團,尋找與舞團合作的機會,共創精品。

(作者為新加坡戲曲學院創院院長、民族音樂學博士)

(本文首發於《源》164期,文章版權歸新加坡宗鄉會館聯合總會《源》雜誌所有,未經授權請勿轉載使用,歡迎朋友圈分享。欲閱讀更多《源》雜誌文章,請掃描以下二維碼,註冊成為《源》雜誌會員,即可閱讀更多精彩文章。為感謝讀者支持,即日起只要註冊帳號,便可享有一年的免費電子版雜誌訂閱。)