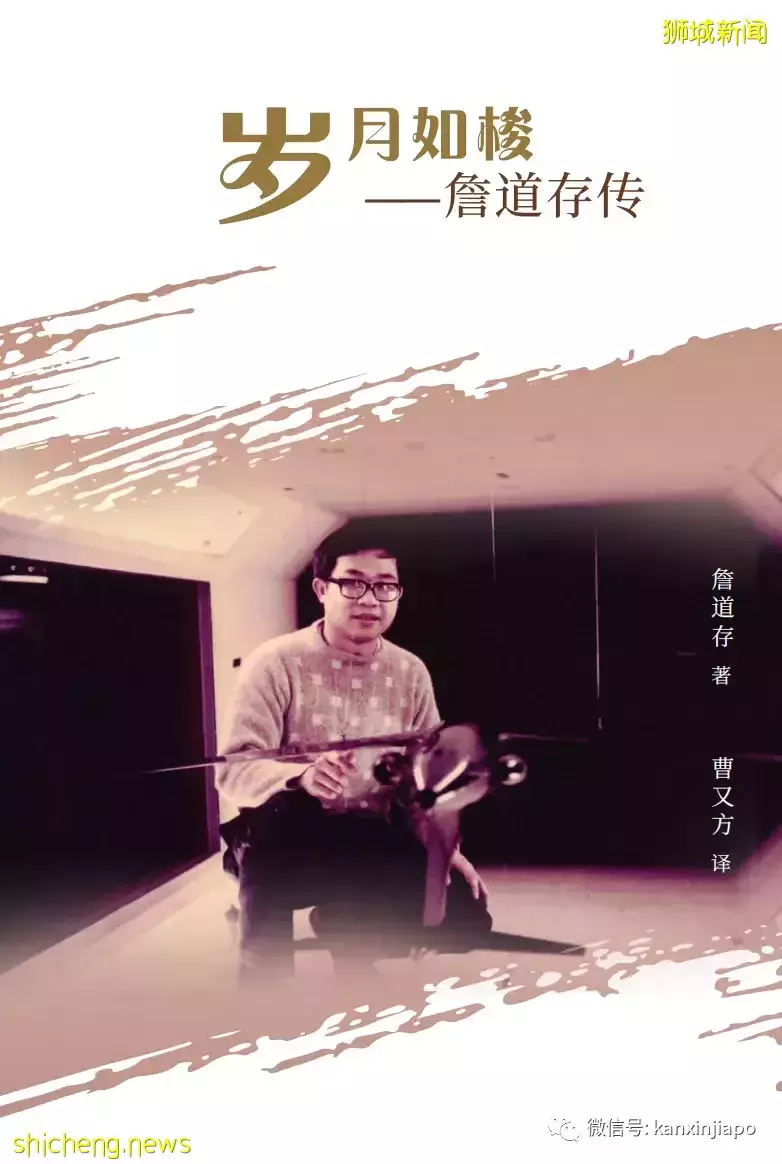

編者按:新加坡科技研究局成立的目標是促進新加坡科研和人才的整合,以協助新加坡向知識型經濟體轉型和邁進。前南洋理工大學校長詹道存在科技研究局生物醫學研究理事會擔任理事的時候有何感想呢? 本文出自由世界科技出版社出版的《歲月如梭—詹道存傳》一書中。

新加坡科技研究局(Agency for Science, Technology and Research,簡稱「A*STAR」)成立於2000年;幾年之後,也就是2003年,我從南洋理工大學校長一職退休。(但從那以後,我獲得多個機構聘任,所以也可以說我「退休」過很多次。)

2000年,我在科技研究局生物醫學研究理事會擔任理事。我之所以接受科技研究局的邀請,是為了讓南洋理工大學能支持這裡的工作。當時的科技研究局主席是楊烈國,後來是林泉寶。

科技研究局的宗旨是讓新加坡的工業更具競爭力,它脫離開大學,進行研究並創辦研究院。每一所研究院都有專攻的領域。我在 1980 年代末創辦了「精迪製造技術研究院」(Grumman In- ternational NTI CAD/CAM Centre,簡稱「GINTIC」),也就是現在的「製造技術研究院」(SIMTech)。

精迪製造技術研究院專研如何用計算機為製造業服務,從而提高製造業的精確化和自動化。這就是所謂的計算機輔助設計/ 計算機輔助製造(CAD-CAM)。在1980年代後期,我們認為這 一領域有利於南洋理工學院的發展。

格魯曼航空航天公司(Grumman Aerospace)是這方面的翹楚。於是,我前往紐約與他們建立了夥伴關係。那時我們對這個領域知之甚少,也沒有任何實踐經驗。通過談判,我們簽署了為期五年的服務合同。格魯曼航空航天公司為我們提供硬體和軟體,並委派兩三名工作人員前來新加坡對我們進行培訓。

與此同時,我還招募了自己的員工,其中包括荷蘭人卡培(Frans Carpay)博士。當時他在飛利浦公司工作,我把他挖角到新加坡。雖然存在著文化差異,但他很好地融入南洋理工學院。精迪製造技術研究院後來由科技研究局接管,在其資助下成為了一所研究院,至今仍有部分設施在南洋理工大學校園內。

創建之初,精迪製造技術研究院是一個培訓機構,從一開始就與企業合作。我聘請卡培博士的原因就在於此,他還和我一起去中國招募研究人員。

對我來說,科技令人心馳神醉。研究人員和科學家似乎總是超前於時代一步。

1990年代,南洋理工大學擁有一台3D印表機,我們稱其為 「原型機」。這台機器從計算機讀取數據,然後利用樹脂(一種塑料材料)「列印」出固體實物。因此,我們在1990年代就已經開始進行3D列印了。

我們用它來進行教學和研究,而不僅僅是實驗。當時,我們還用它為訪客製作紀念品。我們超前於所處的時代。即便是現在,要把3D印表機用於商業製造也並非易事。首先,3D列印速度非常慢,要耗費很多時間來做準備工作。其次,它的成本極其高昂。因此,這種技術只用於極為專精的產品製造。

就工業生產而言,我認為3D列印不太容易實現,或許還要再等20年。

第二項產品是自動駕駛汽車。我不確定自己是否能在有生之年看到它。真正的自動駕駛汽車,只要我踏進汽車,然後說一聲「帶我去武吉知馬大廈」,接著汽車就會把我送達目的地。同 樣,這或許也要等到二三十年之後才能實現。目前,自動駕駛汽車還只是科幻小說中的事物。

第三是金融科技。金融科技始於自動取款機(ATM)時代。我在2001年開始擔任大華銀行董事,但大華銀行早在1960年代起 便有了自動取款機。當時我們大規模引進自動取款機,認為這樣可以減少櫃員招聘。然而,即使到了今天,雖然招聘人數有所減少,但我們仍在招聘櫃員。畢竟,顧客需要和銀行職員面對面交談,不能只和機器交流。

金融科技,即是時下最流行的一個詞——FinTech,幾乎無人不在談論,似乎金融科技是最近才出現的一樣。但其實,金融科技由來已久。就像3D列印一樣,它早在1990年代就已經面世,這 些技術都需要時間來完善成熟。

現在,大家都認為人工智慧可以取代人類。這並不容易,需要時間來發展。等到人工智慧可以取代人類的時候,如果人們夠靈活夠機智,他們也早已經轉換工作了。

人工智慧並不會在一夜之間給人類帶來巨大變化,它不會那麼具有破壞性,不過事情將因之而變得不同。人工智慧將會緩慢行進,人們會有時間去適應、發展和學習新事物。

詹道存是新加坡州獎學金得主,於1964年畢業於馬來亞大學土木工程專業,後於1968 年獲得劍橋大學空氣動力學博士學位。他入職新加坡國立大學,後來升任南洋理工大學校長。

他創辦了三所大學,即南洋理工大學、新加坡管理大學和新躍大學;曾擔任吉寶集團、新加坡大眾鋼鐵集團、大華銀行和新加坡報業集團等大公司的董事,並活躍於新加坡交響樂團和陳振傳基金會等非營利機構。