摘 要:自1819年新加坡開埠以來,大量的中國人移居當地,到19世紀中期,華人數量已占新加坡人口總數的一半以上。華族移民新加坡是自發組織的,離鄉背井,在陌生的環境下還要受到西方殖民者的壓迫,為了生存和發展,他們紛紛成立各種團體。這些團體,就像幾根強大的紐帶,把遠在異國他鄉的廣大華僑凝聚成一個強大的統一體,團結互助,共同奮進,為當地及整個華人社會作出了巨大的貢獻。

關鍵詞:新加坡;地緣性組織;血緣性組織;業緣性組織

據史料記載,新加坡與中國早已有往來,並有華人移居當地,但華族大規模移居新加坡則是在其開埠之後。隨著華人的大量到來,各種華人社團紛紛建立。近代新加坡華人社團眾多,除傳統的地緣、血緣、業緣三大組織外,還有秘密會黨、學術團體、俱樂部等,都在近代新加坡歷史中扮演著重要的角色。本文主要探討分析新加坡的三大傳統華人組織,以此追索新加坡華人社會的發展。

一、華人社團產生的背景

新加坡,一個位於馬來半島南端的島國,扼印度洋與太平洋航運的咽喉,為東西交往的必經之地。歷史上,新加坡與中國的交往甚早,中國史書稱其為凌牙門、龍牙門、單馬錫、淡馬錫、息辣、息力和石叻等。宋代趙汝適《諸蕃志》的「三佛齊國」條記載:「三佛齊間於真臘、闍婆之間,管州十有五。在泉之正南,冬月順風月余方至凌牙門。經商三分之一(楊博文校:此處疑有脫訛,致無法理解。)始入其國。[1]34-35」中國商船到三佛齊貿易,先到凌牙門,再抵達三佛齊。在新加坡曾出土了宋朝真宗(998—1022)、仁宋(1023—1063)時的銅錢和瓷片[2],因此在宋朝時新加坡與中國應該已經有經濟貿易往來。

至於新加坡何時有華人居住,尚難於定斷。據顏斯綜寫於19 世紀30 年代的《南洋蠡測》記載:「南洋之間有萬里石塘,俗名萬里長沙,向無人居。唐之西為白石口,附近有一埠,四面皆山,一峽通進,平原曠野。頗有土人,並無酋長。產胡椒沙藤。有唐人墳墓,碑記梁朝年號及宋代咸淳。或雲此暹羅極邊境。十餘年前,英吉利據此島,名之曰新忌利波,召募開墾,近聞己聚唐人雜番數萬。[3]」文中的梁朝是中國五代的後梁(907—923年),咸淳(1265—1274年)則是南宋度宗的年號。由此推斷,至遲在宋朝時新加坡已有華僑,並死後葬於此。元代的航海家汪大淵曾到新加坡親眼見到居此的華僑,並在其著作《島夷志略》的「龍牙門」條中記述:「門以單馬錫番兩山,相交若龍牙狀,中有水道以間之。田瘠稻少。天氣候熱,四五月多淫雨。俗好劫掠。昔酋長掘地而得玉冠。歲之始,以見月為正初,酋長戴冠披服受賀。今亦遞相傳授。男女兼中國人居之。[4]213」「男女兼中國人居之」,說明在14 世紀上半期以前,新加坡確有中國人居住。但在14 世紀下半期,新加坡不斷遭到北面暹羅的素可泰王朝和南面爪哇的滿者伯夷的進攻和入侵,並於1377 和1391 年兩次遭到毀滅性的破壞,古新加坡城被夷為平地,此後很長一段時間再沒見到有關華僑居住在新加坡的記載。但是,這並不等於其間沒有華僑居於此。1819 年英國殖民主義者萊佛士登陸新加坡之時,就有華僑30人居於此,「當地大約只有150人,他們在天猛公的統治下,住在簡陋的木屋裡。據說,在這些人中,約120人是馬來人,其餘是華人。[5]8」

華人大規模移民新加坡則在其開埠之後,這在很大程度上是英國人在該地區取得進展的結果。1819年史丹福·萊佛士(Stamford Raffles)為在遠東地區尋找控制馬六甲海峽的商站,於1 月28 日登上新加坡的次日與柔佛王朝駐新加坡的統治者天猛公簽訂了租借新加坡為商站的條約,並於1824 年正式占領新加坡。新加坡被建設成商站後,吸引了大量華人到此經商。英國殖民者為了掠奪新加坡的自然資源,壟斷東南亞地區的貿易,也極儘可能招徠中國勞工,使新加坡的人口,主要是華僑的數量迅速增長。新加坡華僑人口在1819年佛萊士強占新加坡時只有30人,1823年驟增到3317 人,1836 年達1 3749 人,已經超過島上其他任何民族,1840 年達1 7704 人,占了總人口的一半,自1860 年起,更占總人口的60%以上。[6]237隨著新加坡華僑人口的不斷增多,華人社團逐步建立。

二、華人社團的發展

新加坡的華人社團與當地華人社會的存在和發展緊密相聯,隨著來新加坡的華人人口不斷增多,華人社團開始不斷湧現。

(一)地緣性組織

所謂地緣性組織,是以同鄉關係作為紐帶組成的團體。同鄉有大、小,所以地緣的範圍有大有小,一般規模較大的稱為會館,如福建會館、瓊州會館、廣東會館、兩湖會館等。規模較小的稱為同鄉會,如高明同鄉會、恩平同鄉會、古寧同鄉會等。

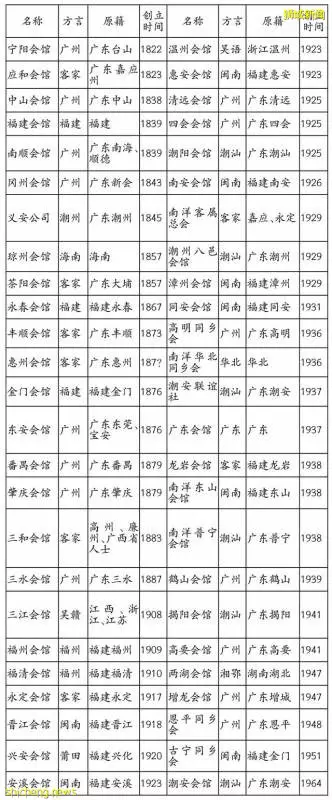

早期,華人背井離鄉,歷盡艱辛到達新加坡,人地生疏,語言又不通,還要面對殖民當局的壓迫,這迫使他們需要依靠自己的同鄉同族相互救助,於是說著同一方言的華僑就喜歡聚集在一起,相互幫忙,從中加強了華僑之間地域上的認同感。新加坡的第一個地緣性組織是1822 年成立的台山籍的寧陽會館,隨後客家幫於1823 年建立應和會館,此乃為嘉應五屬(梅縣、蕉嶺、五華、興寧、平遠)同鄉所組織的團體。據吳華的《新加坡華族會館志》收錄,新加坡華僑僅在19 世紀初到新加坡獨立前的100 多年間,創立的各種地緣組織多達130個。

表1 新加坡主要華僑地緣性會館簡表(1819—1965年)

資料根據吳華《新加坡華族會館志》整理所得

從表中所列可以看出,19 世紀建立的絕大多數的地緣組織是以府或縣為基礎的,到了20 世紀,以府或縣為單位的地緣組織不僅大量出現,而且還出現了以聯合更多的府縣為單位的大型的地緣組織,如福州會館、漳州總會、南洋客屬總會、潮州八邑會館、廣東會館等,其規模也非19世紀的一般地緣組織可比擬的。另一方面,在19 世紀,新加坡的會館都是閩粵兩省的福建、潮州、客家、廣府和海南(1988 年以前屬廣東)五大籍華僑所創立,到了20 世紀,其他省籍華僑也陸續創建他們自己的會館,如表中所列的三江會館、南洋華北同鄉會、兩湖會館等。這些會館雖亦為代表一省或數省華僑之組織,然而因為各該省的僑胞原屬不多,故其地位亦不能與福建會館、廣東會館等相提並論。

(二)血緣性組織

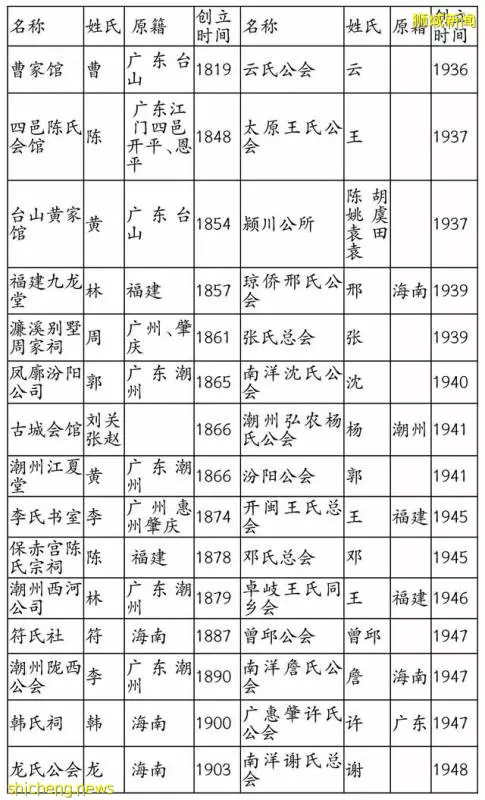

所謂血緣性組織,乃指氏族宗親的團體。早期,華人移民遠涉重洋,梯山航海,移居新加坡,他們來自各省各縣各鄉,為了聯絡某一姓氏宗人,便有姓氏組織的產生。新加坡最早的華僑血緣組織為1819 年創立的曹家館,其次是1848年成立的四邑陳氏會館,再次是1854年成立的台山黃家館。據吳華《新加坡華族會館志》的收錄,新加坡華僑在19 世紀初至新加坡獨立前創立的各種血緣性組織多達200餘個。

表2 新加坡主要華僑宗親會館簡表(1819—1965年)

資料根據吳華《新加坡華族會館志》整理所得

由上表可得,血緣性組織絕大多數是由同一姓氏組成的,也有個別是由兩個或兩個以上的姓氏組成的,如曾邱公會,即以曾、邱兩姓組成;古城會館,由劉、關、張、趙四姓組成;潁川公所則由陳、胡、姚、虞、袁、田六姓組成。還有稱為公司的,如鳳廓汾陽公司、潮州西河公司。而與地緣性組織一樣,與19世紀相比,20世紀以府或縣為單位的血緣組織更加大量的出現地同時,聯合更多的府或縣為單位的大型姓氏總會也相繼成立,如龍氏公會、南洋賴氏公會、雲氏公會、鄧氏公會、南洋謝氏總會、藍氏總會等。在20 世紀之前,新加坡的宗親會館僅有10 余個,但到新加坡獨立前則多達100餘個,會館在該時期蓬勃發展的一個主要前提和原因,便是華僑人口的大量增多和華僑社會的日趨安定,華僑經濟力量在這一時期的進一步發展為華僑會館的蓬勃發展提供了經濟上的保證。因為這麼多的會館的開辦、維持與發展,處處需要巨大的經費開支,若無華僑經濟提供堅實的基礎,要開辦和維持這眾多的會館是很難做到的。

(三)業緣性組織

業緣性組織指從事各個行業人士所組織的工商行會。早期,新加坡的華僑所從事的行業幾乎無所不包,遍布各行各業,主要的行業如木工、建築、打鐵、製革、製鞋、裁縫以至甘蜜、胡椒、黃梨等加工和貿易等,都有各自的行業組織。因此,以業緣作為紐帶而成立的社會團體種類繁多。

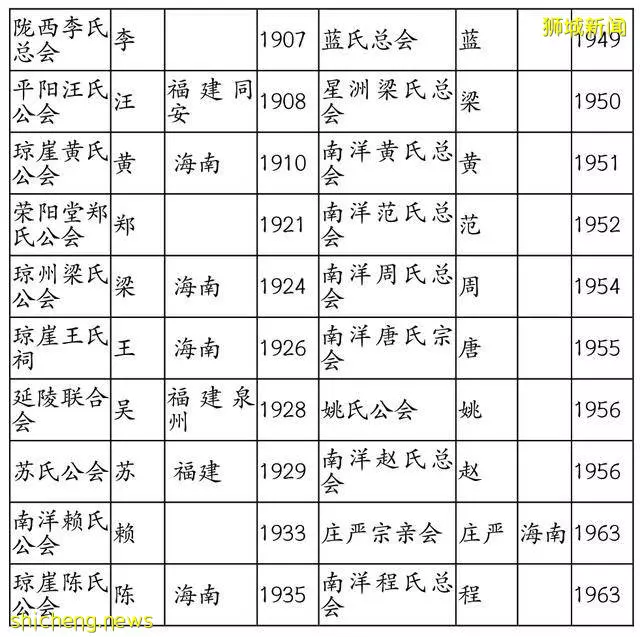

有文字可考證的最早的業緣性團體是1857 年成立的粵劇伶人的「梨園堂」。隨後1868 年成立「北城行」,這是房屋建造業的行業組織,奉祀魯班,所以又稱為「魯班廟」。接著成立的是1876年飲食行業的「姑蘇行」,1880年成立的裁縫業的「軒轅館」和1890年成立的建築行業的「魯北行」等。據吳華《新加坡華族會館志》的收錄,新加坡華僑在19世紀初至新加坡獨立前創立的各種業緣組織大概140餘個。

表3 新加坡主要華僑業緣性組織簡表(1819—1965年)

資料根據吳華《新加坡華族會館志》整理所得

華僑多從事商業活動,在同鄉同行中建立合作夥伴關係,有助於同僚尋找就業機會,還可以協調華僑內部關係,減少競爭。與此同時,業緣性組織也存在一定的缺陷,存在著某一行業以某一方言群為主或為其所壟斷的現象。據新加坡勞工部的報告稱,華人各方言群體的職業分布如下:閩南人主要是樹膠工場、裝卸貨、駁船、採石、燒磚、木匠、泥水匠、黃梨及碩莪工場、火鋸及搬運夫;廣府人為機器、木匠、樹膠工場、藤工、打金及製革;潮汕人是製鞋、漁夫、藤器、火鋸及駁船;客家人是製鞋、藤器及洋鐵用具;瓊州人是樹膠工場、麵包、餅乾、海員及室內服務;寧波、溫州、江西以及上海人為家具、帷簾椅墊、裝修及製革品;興化、福州、福清人是醬油、海員、修理腳踏車及車胎翻新。[7]155因此,隨之也出現了一些純粹為某一方言群的業緣組織或大多數會員為某一方言群的業緣組織,如純粹為廣幫人士或多數會員為廣幫人士的團體有北城行、魯北行、文華行、姑蘇行、八和會館(前身為梨園堂)、軒轅館、廣幫豬囡行、廣肇客棧行等;潮幫方面有醬園公局、金果行公局、三郊聯合會、海嶼郊公所、漁業公局、潮僑匯兌公會、潮州客棧行等;屬福建幫的有福州咖啡酒餐商公會、福州商業公會、星華女衣工友聯合會、福建建築工業社等;客幫的星馬布商公會、華洋百貨公會、當商公會、鑽商公會、茶陽京果商務局等;三江幫的上海西式女服同業會、華僑乾洗公會等。[8]39-40方言集團對於行業的壟斷,決定了許多華僑業緣性組織帶有濃厚的地域色彩,使華僑社會中幫派林立,紛爭不斷,於是促使許多有識之士痛感改變這一現狀的必要。1906 年,新加坡成立的「中華總商會」就具有特殊的地位和作用,它是所有會館和其他社團組織中最重要的組織,是作為團結華商、保護華商而成立起來的所有華商的總機構和權威機構。它對內負責處理和協調會員的工商業利益;對外反對殖民政府和西方資本的限制、排擠和打擊,保護華商的正當利益。[6]369-370

三、華人社團的社會功能

在新加坡近代一百多年的歷史裡,華人社團一直扮演著重要的角色,一方面它的建立是為了聯絡同鄉、同族、同業的情誼,團結互助;另一方面,其為發展教育、推進公益事業的發展也作出了巨大的貢獻。

(一)聯絡情誼,守望相助

從各社團創辦的宗旨便可推及其最根本的社會功能是利用地緣、血緣、業緣等紐帶,聯絡情誼、團結互助,依靠自身形成的群體力量以求得生存和發展。例如地緣性組織的肇慶會館以「聯絡十六屬人士感情,敦睦同鄉親誼互相扶助」為宗旨;客屬總會以「聯絡同屬情感,實行發展工商各業,及舉辦慈善教育公益事業」為宗旨;潮州八邑會館以「聯絡感情,郭睦鄉誼,互助公益,推廣教育」為宗旨。血緣性組織的主旨乃在聯絡宗親的感情,解決宗人的紛爭,協助宗人解除貧窮,疾病及失業難題以及祭祖等,例如古城會館以「聯絡宗誼感情,謀取會員福利,社會公益」為宗旨;符氏社以「聯絡感情,追祀先祖及互相扶助共謀福利」為宗旨;蕭氏總會以「紀念祖先,敦睦宗誼,發揮互助,共謀宗人福利及提供教育與輔助公益」為宗旨。業緣性組織,如軒轅洋服商會以「聯絡感情,研究服裝藝術,互相研討,發展洋服業務」為宗旨;星洲雜貨行以「聯絡感情,促進行員互相及贊襄公眾福利」為宗旨。因此,各社團創立的根本原因也是其根本的職能便是利用地緣、血緣、業緣等紐帶,組成更強大的團體,以謀求更好的發展。

(二)發展教育,興辦公益事業

從以上各社團的宗旨,還可以得知其另一個重要的社會功能便是發展教育,熱心公益。華人向來重視教育,尊崇讀書人,故華人各組織對舉辦學校,不遺餘力。地緣組織的會館有許多創辦學校的,成績最顯著的為福建會館,主辦有道南(1906)、愛同(1912)、崇福(1915)、南僑女中(1947)、光華(1954)五校;南洋大學創辦時,還贈地五百英畝作為校址。[8]58-59潮州人在潮州八邑會館成立之前,已於1906 年創辦端蒙學堂,後又陸續舉辦義安女校、義安學院等。[8]4福州會館於1919 年創辦敦本學校,不久停辦,後於1927年另辦三山學校。[8]95南洋客屬總會於1933年,由胡文虎獨捐巨資,創辦民眾義務學校,學生達1500 餘人,為當時新加坡唯一規模宏大的義務學校。[9]939各會館除了創辦學校之外,還紛紛設立助學金或獎學金等,以資助貧寒子弟升入中學、學院及大學。如安溪會館自1952 年以來,就每年頒發中小學獎助學金,為同鄉學子的教育作了巨大貢獻。[10]90血緣性組織規模較地緣性組織小,經濟能力也不及地緣性組織,所以創辦學校的不多,只有保赤宮陳氏宮祠於1889 年創辦的毓蘭書院,[8]25廣東吳氏書室在二戰後開設的書塾,以收容惹蘭勿剎一帶兒童,歷時七八年[11]39。但大多數宗親會館都設有獎學金、助學金以勉勵其會員子弟努力向學。至於業緣組織為數相對較小,成員亦少,僅有中醫師公會在1953 年創辦的中醫專門學校,但也大都設有獎學金或助學金,以鼓勵會員子女努力向學。

除了舉辦學校,有些會館尚籌設醫社,如茶陽會館於1890年所辦的茶陽回春醫社,「惟容納病人,不拘何籍,經費來源,則全恃公產與年捐之收入」[9]1053;同安會館創建同安醫院[8]134;瓊州天后宮辦有樂善居醫院,常年維持費由該宮支付[8]69;惠安公會於1931年設施醫診療所[8]116;中醫師公會主辦中華醫院;新加坡淪陷之後,高要同鄉會「乃增設贈醫部,兼施送丸散,以濟分病」[12]。各社團,雖然有地緣、血緣、業緣之分,但在國家遭受災害時莫不同心同德,捐款捐物,踴躍參加。樹膠公會在1928年籌賑山東難民的活動中,即認捐20萬元,占山東慘案籌賑會所捐募的134萬元的18%,其後又為新加坡籌賑會捐募得129萬叻元[13]27-28,「該公會之熱心會員捐款救濟難民者為南洋各地之冠」[14]24。

結束語

綜上所述,新加坡華人地緣、血緣、業緣三大傳統社團組織實際上就是一種和衷共濟,謀求同鄉、同宗、同業共同利益的互助組織,它們的作用主要就是聯絡同鄉、同宗、同業間的感情,調解同鄉、同宗、同業間的糾紛,以及興辦教育,舉辦慈善事業等。這些團體,就像三條強大的紐帶,把移居到新加坡的廣大華僑緊緊地連結起來,凝聚成一個強大的統一體,推動社會經濟、文化、教育各方面的發展。