作者: 許翔宇 , 傅麗雲

新加坡發展至今已成為高識字率的知識型社會,並且正朝智慧國的願景邁進。但不識字和不諳科技的年長者因趕不上時代的洪流,面對邊緣化命運。

根據2020年人口普查的數據,65歲及以上年長者占居民人口約15%,其中約有7萬多人不識字。

儘管這些弱勢者是少數群體,社會大眾、公共設施及服務的設計能否照顧到他們的需求,體恤他們的難處,讓他們不至於完全與時代脫節,也是測量社會冷暖的溫度計。

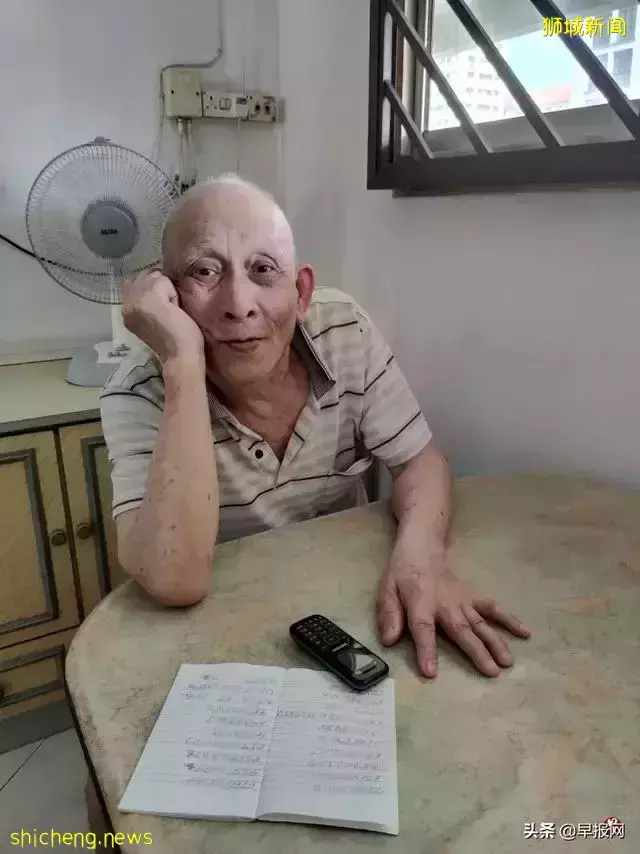

獨居單身漢卓穩當(74歲)不識字,只會說福建話的他,每當收到信件或手機簡訊,會趕緊拿到樓下居民委員會,請經理或義工幫忙解讀。

卓穩當不識字但會寫數字,他在電話簿上記錄號碼,不會寫人名,就在旁邊做記號或寫大牌號碼。(傅麗雲攝)

他平時少出門,生活沉悶單調。在家裡,他偶爾開電視,但也只看新聞,一些華語連續劇的劇情有點深奧,他看不太懂,也就沒想看了。

「電台就常聽,不過只是大概聽一下新聞,有時聽不太懂。都沒有方言節目,我也沒辦法。即使送電腦給我,我也不會用。」

卓穩當屬於本地越來越少數的文盲,是數碼時代中越來越邊緣化的群體。

根據2020年人口普查的數據,本地15歲以上居民的識字率,從10年前的95.9%增至97.1%。65歲及以上年長者占居民人口約15%,其中約有7萬多人不識字,超過24萬人懂得一種語文但不懂得英文。

蒙福關愛執行長黃明德受訪時說,絕對的文盲如今在本地雖屬於少數,但這群年長者仍生存在我們當中。其中最可能與社會脫節的就是獨居老人,他們的處境應當被關注。他指出,社會越來越進步,也日益複雜化,為了不讓這些年長者覺得與生活環境格格不入,有必要從硬體和軟體去影響社會行為和態度。

除了繼續促進公共設施在設計和規划上更親樂齡和具包容性,黃明德認為,政府應考慮進一步放寬方言節目。「不僅在信息傳播媒介上放寬對方言的使用,也應該有更多方言節目及活動,促進年輕人與年長者的跨代溝通。」

民間和官方組織長期以來推廣活躍樂齡,鼓勵不少年長者參與社區活動,但黃明德說,一場疫情卻「把很多老人家又關回家裡」。

他認為,護聯中心屬下關愛樂齡辦事處的義工,在為年長者傳遞信息方面扮演關鍵和有效的角色,下來或可與社會服務機構協調,更主動積極地通過定期家訪聯繫弱勢年長者。

海悅輔導中心(O』Joy Care Services)多年來安排受輔導訓練的義工上門探訪獨居長者。

該中心首席輔導員周業苹觀察到,獨居年長者若不識字,一些較活躍的會在收到政府信件後找鄰居朋友,或到居委會及樂齡活動中心找工作人員幫忙解釋信件內容。一些比較內向孤僻或行動不便的年長者,則必須通過義工定期探訪,確保他們及時獲取重要信息。

「也有不少年長者並非文盲,但只懂得華文或英文水平不高,即使部分政府信件中有四種官方語文,對於一些官方用語,他們未必讀得懂,仍須有人幫忙解讀。我們的義工探訪這些老人家,一個重要任務就是為他們解釋信件內容。這項援助對不良於行及少出門的年長者尤其重要。」

黃明德也建議人們改變思維,不要一味把年長者視為無助和等待救濟的群體,而是在項目和活動設計上,儘量讓年長者從「受益者」成為「參與者」,讓他們也改變心態,覺得自己即便年紀大、沒受教育,仍然可做出貢獻。 另一方面,冠病疫情進一步凸顯數碼鴻溝,把不諳科技的年長者遠遠拋在後頭。

周業苹指出,即使政府以四種官方語言和方言傳達疫情信息,但碰到需要上網執行的指示,年長者還是會手忙腳亂。以居家康復計劃為例,老人家雖能在電話上以華語同衛生部官員溝通,但碰到要上載抗原快速檢測(ART)結果,就有困難。

她認為,除了通過政府和民間組織開辦的數碼科技培訓課,年長者在提升數碼能力方面,也需要家人的支持和鼓勵。

「不少年長者說,他們想學智慧型手機如何操作,問幾次後孩子就不耐煩。人們在這方面或許要對年長者更包容和有耐心,體恤他們的難處。」

為確保不識字或不懂英文的公眾能理解官方文件、辦理重要手續,政府部門、銀行,以及醫院等機構一般安排通譯員給予協助,並允許以蓋指印方式簽署文件等特別安排。

公積金局發言人回復《聯合早報》詢問時說,到該局服務中心或撥電求助的公眾,平均每10人當中就有一人不懂英文。

發言人強調,該局所有前線職員可說至少一種母語。「當公眾來到公積金局,他們可選擇使用自己最熟悉的語言,我們將安排適合的職員給予協助。」

公積金局客戶服務員施鼎烈經常得援助不識字或不諳英文的公眾。「一般上,只要採用簡單的語言及圖片說明,就能有效地向他們講解公積金政策。」

施鼎烈(左)和同事碰到不識字或英文水平不高公眾,會用對方熟悉語言,以簡單詞彙及圖片說明。(何家俊攝)

此外,發言人說,撥電到公積金局電話服務中心的公眾,經職員解說後若仍有疑問,中心會安排他們到最近的服務中心面談,如果他們不良於行可安排視訊面談。公眾不識字或不會用Singpass使用線上服務,來到服務中心,職員會幫助他們以電子簽名或蓋指紋辦手續。

國家法院發言人受詢時說,法院有設定程序和服務,確保不識字者在簽署法庭文件時獲得所需支援。國家法院沒有關於文盲使用法院服務的數據。

發言人說,法院可接受公眾以蓋指印「簽署」法庭文件。這包括推事投訴(Magistrate’s Complaint)、個人擔保或擔保他人、上訴通知書、陳情書、法庭文件申請、對證人發傳票、宣誓書,以及和解協議書等文件。

「法院服務使用者若不識字或不懂英文,須要有人將法庭文件翻譯給他聽,法院職員會以他慣用的語言解釋文件內容,並確保他在文件簽名或蓋指印之前沒有任何疑問。」

國家法院通譯員能以華語、福建話、潮州話、廣東話、馬來語、爪哇語、博亞語(Boyanese)、淡米爾語、馬拉雅拉姆語(Malayalam),以及烏爾都語(Urdu),提供通譯服務。

本地銀行碰到不識字的顧客,一般安排擅長以母語溝通的職員提供援助。部分銀行近年也加強對弱勢群體的服務。

大華銀行集團個人財務服務主管陳光鈺說:「過去三年,超過1000名前線員工完成培訓,能協助視障或聽障人士使用銀行服務。職員通過該培訓掌握的實用技能,也能幫助到不識字的顧客。大華銀行以客戶為中心,也是首個與社會及家庭發展部和殘疾人士協會等夥伴合作推出這項培訓的銀行。」

大華銀行在三分之一的分行派駐數碼大使,協助年長者使用自助服務機進行付款和更新銀行帳簿等手續。

新加坡國立大學醫院發言人受詢時則說,院方致力以有尊嚴的方式對待病人。對於不識字和不會說英語的病患,醫院病房及門診職員會以他們熟悉的語言,如華語、方言、馬來語或淡米爾語等,講解醫療術語和信息。這些病人也能以蓋指印方式簽署文件。

遇到無賴女租戶,拖欠一年多租金,不肯搬走。兩文盲兄弟跑了10多趟國家法院、多次警署,在警員和社工的協助下,才驅逐惡霸租戶。

單身的卓穩當(74歲)回憶去年出租房子的經歷,還心有餘悸。

「全部花了280元,也見了義務律師。麻煩得很,但也幸好靠大哥和許多人幫忙,才解決了大事。」

30多年前,卓穩當從萬禮鄉下搬到武吉班讓區,與母親共同買下四房式組屋。卓穩當只懂得講福建話,他有一兄兩妹,一家六口全是文盲。

他說,那時種木薯、番薯和菜,也飼養家禽和豬只,家境清寒,父母無力送他們上學。他平日幫忙農務,也到工廠打工。家裡收到信件,就往民眾聯絡所送,「給職員幫忙看在寫些什麼」。

搬到組屋後,憨厚的他照樣拿信到樓下居委會,請經理或義工幫忙解讀。

卓穩當的母親已過世。他不善於交際,多數時間都在家。由於不識字,他不會看路名,偶爾出門搭巴士,只能憑認出建築物,才知道哪裡下車。

「我不敢搭地鐵,因為全在洞內,看不到外面的建築物。有一兩次朋友帶著,我才有機會坐地鐵。」

雖然沒受教育,但卓穩當警覺性高,要簽任何文件前會不斷查問內容。

以前詐騙集團常找他,一個月10多通電話,說他中獎,「囑咐」他帶著銀行簿到某地方,與某人會面,他說:「我知道騙人的。」

翻看卓穩當的電話簿,一些號碼旁邊有記號或大牌號碼,他解釋說:「號碼很多,有記號我才知道是誰。」

近期因家居改進計劃,鄰居帶他去示範單位選擇要安裝的大門、木門等。他申訴,年紀越大腳越沒力,有時靠鄰居幫忙買日用品,社工也安排救護車接送他到附近綜合診療所複診。「社工很好,還幫我申請,在沖涼房安裝七個扶手,我才付30多元,很便宜!」

冠病疫情期間,他從廣播略知有關接種疫苗的好處,所以已接種兩劑,接受訪問時在等待追加劑的通知。

「我聽廣播,知道接種比較好。如果感染了病毒,也不會嚴重。」

年幼時沒機會受教育,陳賽金不會寫自己的名字,但麻將牌上的中文字她都認得,玩牌時絕對不會被「占便宜」。

自認生活簡單樸素的陳賽金(80歲)說,她有子女和孫子照顧,日常生活不至於因不識字而碰到太大障礙。

80歲的陳賽金雖然是文盲,但她認得並寫得出一到十,也認得麻將牌上的字。(鄔福梁攝)

雖不會讀書寫字,但她會認數字,也有一幅好記性,尤其電話號碼過目不忘。在如今人們一般不記電話號碼,而是把它們存檔手機的時代,陳賽金可說是子女們的「活電話簿」。

陳賽金成長在傳統潮州娘惹家庭,她排老三,有七個兄弟姐妹。「小時候,家裡只讓男孩子,以及我最小的妹妹上學,其他女孩子就在家做家務和學煮飯。」

陳賽金19歲結婚,和當德士司機的丈夫養育五個子女。丈夫過世後,她和單身的長子同住大巴窯三房式租賃組屋。

她從未開設銀行戶頭,也沒有公積金存款,生活開銷全由子女照料。她平時很少需要和政府部門打交道,每當要簽組屋租約,她就以蓋指印代替簽名。

她說,丈夫學歷不高,當年家境貧寒,小學一年級沒讀完。但夫妻倆知道教育的重要,支持子女至少讀到中四,也鼓勵他們進修。

丈夫還在世時,陳賽金是他的主要看護者。當年,患糖尿病的丈夫須洗腎,陳賽金到醫院上課,學習如何為丈夫進行腹膜透析(俗稱「洗水」)居家洗腎療程。她憶述:「雖看不懂材料,但護士怎麼示範,我就學著做。後來主要都是我在照顧丈夫。」

當她須做醫藥記錄,如排尿量時,她會寫下簡單號碼符號,等孩子或孫子回家後再幫她填寫表格。至於丈夫該吃的藥,她會以符號和號碼作為提示,如飯後的藥就畫一個飯碗等。

對她來說,只要信息入腦,就不必靠畫符號或寫號碼。如今,對於自己每天吃抗高血壓和膽固醇藥物的時間和分量,她都牢記於心。

疫情之前,她時常自己乘公共運輸工具外出。雖看不懂路名或地鐵站名,但她不曾迷路。搭巴士或地鐵,她背下多少個車站或地鐵站才下車,也會牢記建築物等地標來尋找目的地。「如果真的找不到路,我不會慌張,開口問路人就是了。」

對於疫情和接種疫苗等信息,陳賽金不是從電視新聞,就是從子女或七個孫子口中得知。她對政府找歌台藝人製作鼓勵年長者接種疫苗的方言宣傳片印象最深刻,對歌詞更是朗朗上口。已接種兩劑疫苗的她,也會勸對接種猶豫不決的年長者去打針。