濱海灣金沙藝術科學博物館為配合冠病疫情暴發兩周年,舉辦特展「藝解紛亂:反思疫情」,從藝術和科學的角度解析疫情如何改變個人,以及這個世界。參展藝術家通過裝置、電影和雕塑,探索冠病的病理學,以及人們受困疫情的孤獨與焦慮。

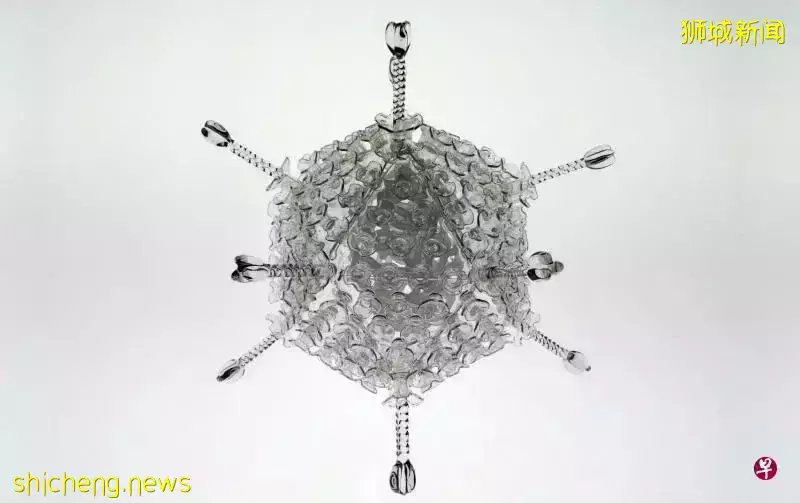

英國雕塑家盧克·傑拉姆的玻璃雕塑《冠狀病毒》,比實際病毒大上200萬倍。

英國雕塑家盧克·傑拉姆(Luke Jerram)在Zoom視訊記者會上透露,自己患有色盲,認為科學家發布的細菌病毒圖像經常人工上色到令人懼怕。十幾年來,他將菌毒雕刻成誘人的玻璃雕塑,以其玻璃微生物學系列受到關注。他在2020年初受美國大學委託創作直徑23厘米的《冠狀病毒》玻璃雕塑,比實際病毒大上200萬倍,出現在電視與生物學書本上,並巡迴各地展出。

傑拉姆在2020年11月確診冠病後,又創作《牛津阿斯利康疫苗》向科學家致敬,充作籌款之用。他說:「在西方國家,我們有接種疫苗的特權,但很多國家沒有。」其作品使用與醫療和科學玻璃器皿相同的技術和材料製成,第一次在亞洲展出。

盧克·傑拉姆的玻璃雕塑 《牛津阿斯利康疫苗》。

這是濱海灣金沙藝術科學博物館特展「藝解紛亂:反思疫情」(Hope from Chaos: Pandemic Reflections)的展品之一。該館為配合冠病疫情暴發兩周年,從藝術和科學的角度解析疫情如何改變每個人,以及這個世界。

由美國史密森尼學會開發的展覽「暴發:互聯世界中的流行病」,探討病原體如何從野生動物傳播給人類,以及一些病毒為何會暴發成為流行傳染病。由南洋理工大學材料科學家團隊開發,可循環再使用的納米科技抗菌口罩,可有效消除99.9%的細菌、病毒和微粒,第一次公開展出。

濱海灣金沙景點副總裁霍諾爾·哈格(Honor Harger)說,通過裝置、電影和雕塑,參展的藝術家探索冠病的病理學,我們已熟悉的隔離和照護的儀式,還有確診冠病後的痛苦和震驚,以及協助藝術家應對生活,在大流行病中的儀式和實踐。他們來自新加坡、亞洲、非洲、北美和歐洲。

曹斐偕女兒創作療愈心靈

中國藝術家曹斐與女兒在疫情期間共同創作《不安之島》。

中國當代藝術家曹斐說,結合錄像、素描與雕塑的作品《不安之島》創作於2020年初,她與丈夫(新加坡藝術家林載春)、孩子受困於新加坡公寓長達九個月的期間。她買了畫筆與紙張給孩子,不知道何時可以回返北京,發展到用家庭戲劇形式,以個人書寫開展現實與想像的故事。全世介面對疫情的共同際遇下,作為母親與藝術家的曹斐是用想像去應對困境。

疫情期間與女兒一起創作,曹斐形容「更像心靈治療」。她克服了技術的局限,用手機拍攝人類處於孤島狀態的錄像,女兒天真的演繹恰恰帶出人類在困境中的希望。

南非攝影師郎祖左·格克瓦和概 念藝術家Pierre le Riche利用非 洲文化元素裝飾口罩。

非洲人會佩戴面具出席神聖的儀式,這給了南非攝影師郎祖左·格克瓦(Nonzuzo Gxekwa)和概念藝術家Pierre le Riche靈感。他們利用非洲文化元素,男女肖像照與鮮艷色彩裝飾醫用口罩,讓公眾樂意佩戴口罩,保護自己,也保護他人。

藝術家Eun Vivian Lee長達10米的紙質裝置《2020年日記》。(藝術家提供)

旅居新加坡的藝術家Eun Vivian Lee從2020年1月開始用貝殼製成的顏料寫日記,在疫情的恐懼不安中尋找色彩與秩序,以100萬個點,創作出10米長的紙質裝置《2020年日記》。她在錄像中分享藝術實踐如何有助於保持疫情下身心的健康。

加拿大藝術家Ivetta Sunyoung Kang自疫情封鎖邊境開始,用Post-it便簽紙手寫一系列減緩焦慮,詩歌性的指示。作品《溫柔的手》包含視頻,示範僅用一雙手去集中精神,撫平情緒的幾種方法。

新加坡藝術家張奕滿由56幅畫組成《病毒阻斷期繪畫》。(藝術家提供)

新加坡藝術家張奕滿面對疫情的焦慮,從2020年4月7日起,每一天作一幅畫,完成了56幅,組成《病毒阻斷期繪畫》。每張尺寸一樣,畫上阻斷措施實施期間隨處可見的X圖案。

該館也開展長達一年的「心理健康季」,通過展覽、教育性活動與公共節目,提高人們在疫情期間對身心健康的意識。

文:黃向京