在新加坡,每天似乎都有某座建築被拆除,轉個彎又看到新的建築拔地而起。

我國政治領袖常說的一句話是:「建設新加坡是一項無休止的工作(We are never done building Singapore)。」

從政治領導的角度來看,這或許更像是一種譬喻,但在一般人眼裡,新加坡的實體環境確是如此。

最新一棟即將搬遷的公共建築,是位於裕廊東的裕廊區域圖書館。

市區重建局已在上月14日在網站上發布通告,擬議在最新的2019年發展總藍圖中,把裕廊區域圖書館坐落的地段,發展成一個在一樓設有商店的住宅項目。

裕廊東一帶購物中心林立,包括Jem和西城(Westgate)。(聯合早報)

消息一傳出,網民紛紛表示惋惜。有人表示自己學生時代的記憶又有一部分要就此消失、有人慨嘆繁忙熱鬧的裕廊東即將失去唯一的「靜土」,甚至有人質問:新加坡的公寓還不夠多嗎?

當然,這並不代表裕廊區域圖書館就此走入歷史。首先,國家圖書館在回復媒體詢問時就說,已經在制定替代圖書館的計劃,日後會公布詳情。

其次,裕廊區域圖書館也可能像近年來搬遷的圖書館一樣,遷移到購物中心、鎮中心或靠近交通樞紐的地點,方便人們前往。

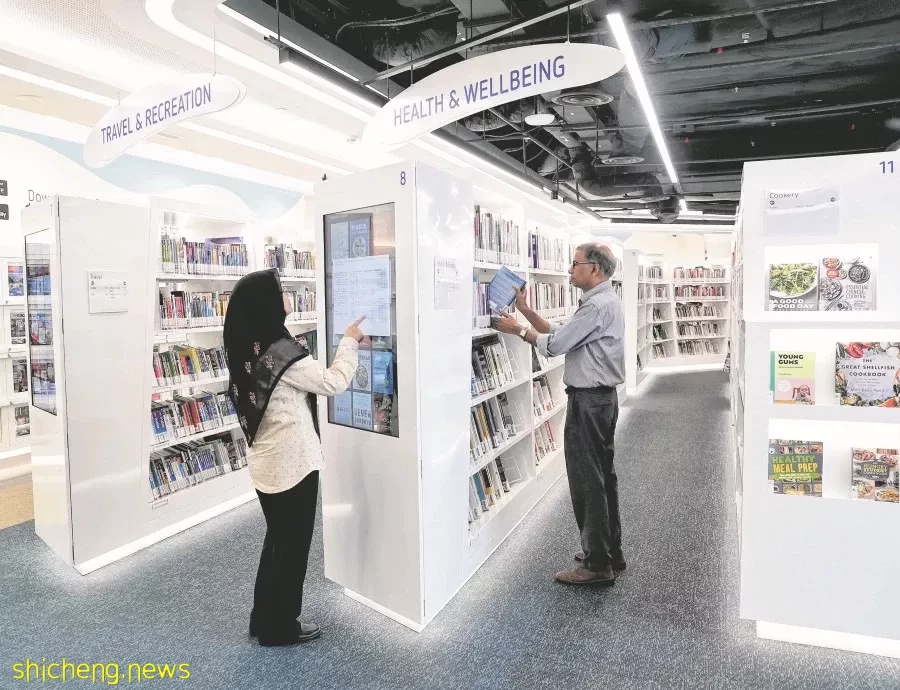

這些搬遷過的圖書館包括入駐納福坊(Northpoint)的義順圖書館和搬遷到怡豐城(VivoCity)後改名為港灣圖書館的紅山圖書館。這些新的圖書館裝潢現代、藏書豐富,從人流量來看也頗受公眾青睞。

位於怡豐城的港灣圖書館,於2019年1月正式開幕。(海峽時報)

問題是,人畢竟是情感的動物,這些新的圖書館即使無可挑剔,還是無法取代承載著人們的記憶的舊圖書館。就如以下網民所提到:

「裕廊東這座圖書館30多年前就是我兒時必去的地方。我求學時,在那裡和同學一起完成專題作業,周末還會在那裡巧遇同學,包括我的中學科學老師。我也在那裡和朋友一同準備『O』水準會考。圖書館開幕那天,我也在場。現在圖書館要拆了,我覺得好可惜......那裡勾起我的許多童年回憶。」

更何況一些面臨拆除的建築,其實也不是太舊。裕廊區域圖書館就於1988年8月1日正式開幕,距離今天不過30多年。

新加坡的面積僅700多平方公里,在土地規劃方面需要平衡各方需求,難免順得哥來失嫂意,可以理解。但歸屬感和身份認同畢竟還是需要實體事物來維繫,一個人眼中破舊不堪的建築物,可能隱藏著另一個人的歡笑和淚水。

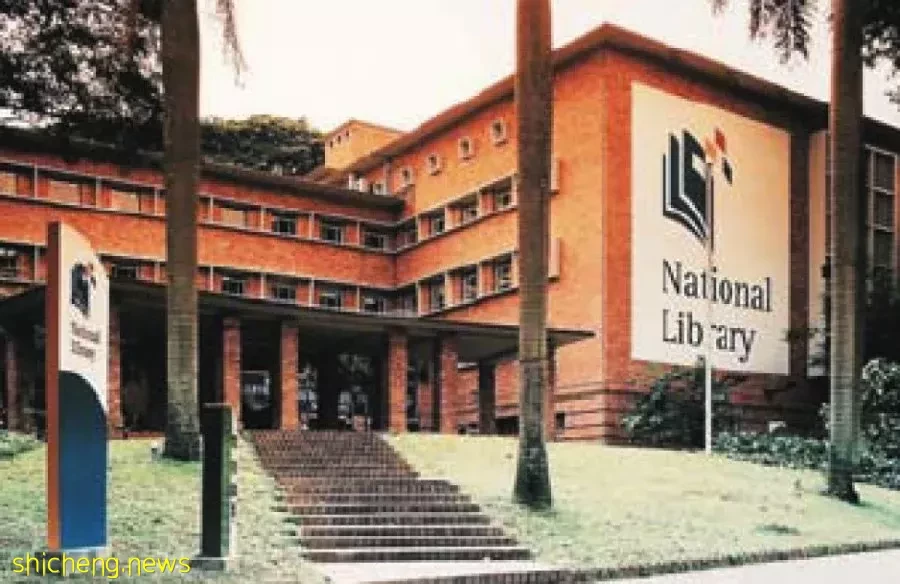

1960年開幕、原本坐落在史丹福路的中央圖書館,已於2004年拆除,以興建汽車隧道。(國家圖書館管理局提供)

即便在科技發達的今天,我們能通過口述歷史和各種數碼科技等方式保存記憶,但通過熒幕看到的,會不會比帶著質感和溫度的現實世界容易讓人產生共鳴,勾起回憶,著實有待商榷。

裕廊區域圖書館即將搬遷所激起的反應,也體現了新加坡在土地規劃方面所面對的矛盾,也就是在善用每一寸土地,和保留人們情感紐帶之間的拉鋸戰。