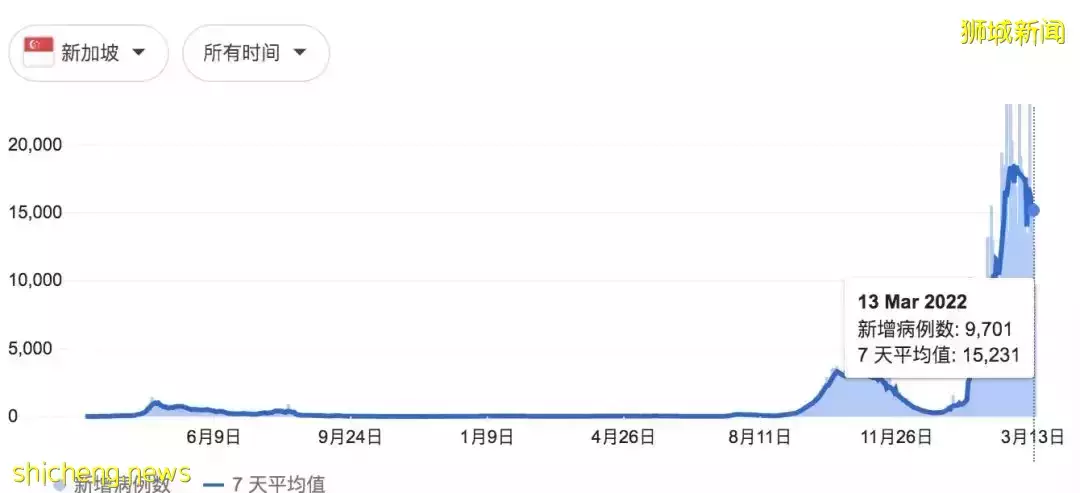

Google統計,新加坡過去7天平均日增病例1萬5000+。

這意味著短期內,即便病例數字有所下降,理論上也不會出現突然暴減的情況。

以現在的速度,一周內,新加坡就會突破100萬確診。多達五分之一的新加坡人口都曾/正在感染新冠病毒。

每5人就有1人確診。

而在這些人中,又不知道有多少人正在經歷長期新冠後遺症?

最新後遺症:腦萎縮、記憶力受損

中1次新冠=衰老1-10歲?!

前幾天,牛津大學研究學者在《自然》上發布最新的同行評審研究報告。

研究發現:

感染新冠病毒後,參與研究的病例大腦平均萎縮0.2%-2%。即便是感染呈現輕症也不例外。

這部分腦萎縮導致患者大腦的嗅覺、記憶相關區域發生「執行功能惡化」。

具體問題表現為「腦霧」、精神渾濁等,包括注意力、集中力、信息處理速度和記憶力的損害。

而且看個人體質,有病患若碰到急性發作期,可能會出現多種神經系統多發症。

嚴重症狀可能出現意識錯亂、腦卒中和神經肌障礙。

較為輕度的症狀則表現為抑鬱、頭痛、注意力不集中、感覺障礙。

這些症狀持續時間不穩定,從一周到幾個月都有。

一般情況下,注意力不集中、信息處理速度大大減慢、記憶減退等症狀自然發生的話,在老人身上比較常見。

但現在研究認為,因為感染新冠,大腦老化情況被提前。意味著年輕人也會出現這種問題。

該研究人員最後推測,新冠對大腦認知功能的損害相當於提前衰老了1歲至10歲。

所以按上述說法,感染新冠會導致腦萎縮,甚至可能促使大腦提前老化。

那麼,這個研究結論靠譜嗎?

咱們來看下這次研究規模跟操作形式。

據官網消息,牛津大學的這項研究共785個參與者,年齡範圍為51歲到81歲。

每個參與者會經歷2次腦部磁共振成像掃描,其中有401名在兩次掃描之間感染了新冠病毒。

相當於餘下384個是健康人,沒有感染過新冠。

另外401個新冠患者(包括輕症人群)的第2次掃描,平均發生在第1次掃描後的141天內,即相隔近5個月。

最後經對比發現,這些新冠患者的大腦影響跟未感染人群,或感染前有明顯變化,體現在:

眶額皮質和海馬旁回的灰質厚度有了明顯的減少,意味著記憶相關區域、認知能力下降;

與初級嗅覺皮層功能有關區域的組織損傷標記物變化較大,意味著嗅覺減退;

大腦的整體容量比正常減少(腦萎縮),大腦體積縮小0.2%-2%。

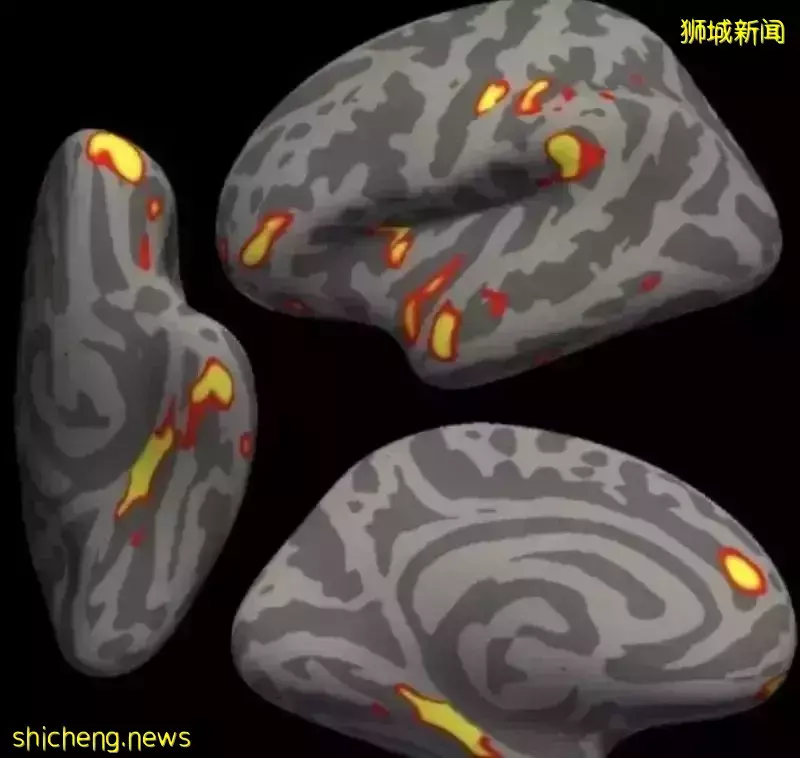

其中特別是第三點,有圖有真相。

相比沒有感染過新冠的人,新冠患者(包括輕症)紅色區域的大腦灰質明顯損失更多。

按照自然發展,人類的大腦灰質在自然衰老中逐步丟失。而上述研究中,新冠患者的大腦灰質短期內額外減少0.2%-2%。

聽起來給人一種以後更容易老年痴呆的感覺。

不過萬事無絕對,研究人員表示大腦有自我修復功能。

只是差別在於,每個人的自我修復能力跟速度不一樣。

馬來西亞衛生部官方列出的症狀 中1次新冠,需要多長時間才能補回?那些年齡比較大的人,還補不補得回來則是另外一回事。

並且這種情況不僅僅是發生在成年人身上。

周二(3月15日)最新消息,兒童也有長期新冠後遺症。症狀跟成年人同款,大腦也受影響。

1/4兒童有新冠後遺症

涵蓋神經/心肺/皮膚/腸胃問題

一個發表在 medRxiv 上的報告,匯總了在歐洲、亞洲、澳大利亞和南美洲進行的21項研究數據。

結果顯示:

21項研究、累計80071個新冠確診兒童中,多達25%的孩子出現長期新冠後遺症,時間至少持續4到12周。

發生在新冠兒童身上,最常見的後遺症症狀包括:

神經精神問題,表現在情緒症狀、疲勞、睡眠障礙、頭痛、認知改變、頭暈、平衡問題;

圖源:the star

心肺問題,表現在呼吸困難、充血、運動不耐受、胸痛和胸悶、咳嗽、心律不齊;

皮膚相關問題,表現在出汗過多、瘙癢、脫髮;

胃腸道問題,表現在腹痛、便秘、腹瀉、嘔吐和噁心。

圖源:cna

結論是通過匯總統計得出,更加準確的症狀還需要經過進一步研究證實跟同行評審。

此外,雖說長期新冠後遺症看著可怕,但並不是完全沒有解救方法。

據進一步研究發現,打疫苗似乎也有助於從新冠長期後遺症中恢復過來。

英、新專家:打疫苗能減輕長期新冠

檢測忽陰忽陽,怎麼回事?

英國衛生局在對15項研究進行分析後發現:

跟沒打疫苗的人相比,接種過疫苗的人出現長期新冠後遺症的幾率約下降一半。

即打完疫苗後感染新冠的人,不太可能長期出現以下症狀:

如疲勞、頭痛、四肢無力、持續性肌肉疼痛、脫髮、頭暈、呼吸急促等。

而新加坡這邊的專家,國家傳染病中心主任David Lye也表示,打疫苗確實可以幫助減輕長期新冠症狀。

所以很明顯,英國跟新加坡的研究都認為疫苗有助減輕、減緩長期新冠後遺症。

只是減輕≠完全沒有。

這個說法是目前得到廣泛承認的。

但以色列的研究人員則是認為,打過疫苗的人不太可能有長期新冠後遺症。

這個結論同樣還未經過同行審評。

以色列專家在2021年7月到11月期間,搜集了3000人的反饋意見:

你是否正在遭受長期後遺症,以及有哪些症狀?

他們將反饋得來的每種症狀發生率,跟疫苗接種狀態進行比較。發現:

打完至少2針的完全接種者,長期後遺症中頭痛的症狀發作可能性降低54%;

出現疲勞症狀的可能性降低64%;

肌肉疼痛症狀降低68%。

圖源:today

從他們的說法來看,只要疫苗保護效力在,發生長期新冠後遺症的可能性就相對較低。

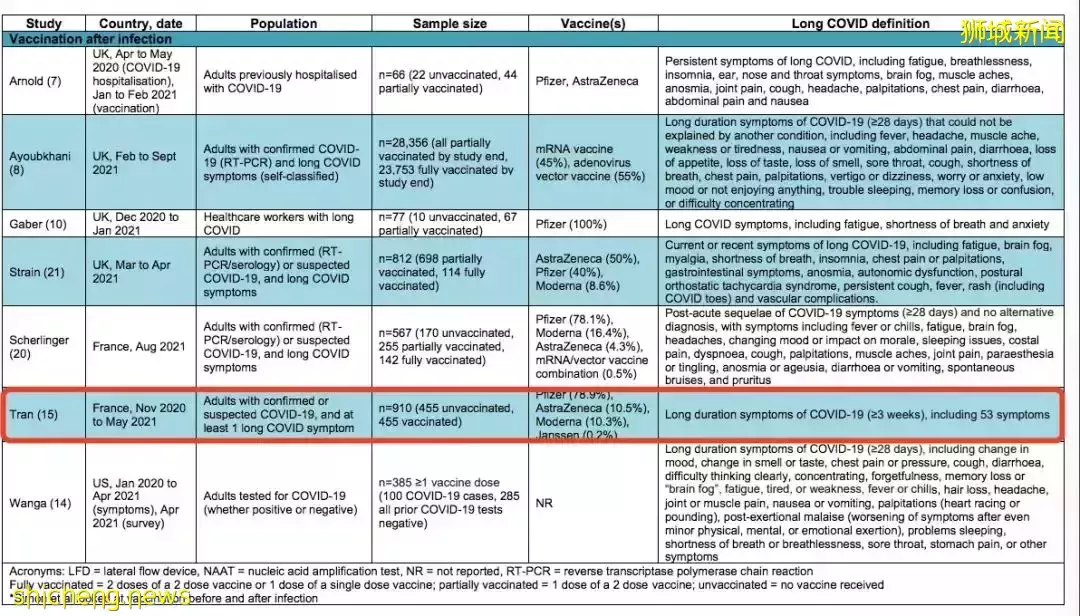

到這裡,為了避免混亂,咱們先來對以上種種報告結論做個小總結:

1)長期新冠後遺症確實存在,即便是感染呈輕症的人也會中招;

2)無論是兒童或成年人,感染新冠都有可能對大腦造成影響,症狀表現為腦萎縮,注意力不集中,記憶力衰退等;

3)長期新冠後遺症多種多樣,極其複雜,法國曾統計出53種,一般研究只計常見症狀。

4)據英國衛生部官方審查報告,多國對長期新冠的時間定義為:症狀持續28天或28天以上。

5)打完疫苗的人,出現長期新冠後遺症可能性相對低一點,但不是不會出現。

目前,科學界關於新冠後遺症的研究還在繼續,但感染新冠也不僅僅只有後遺症的問題。

最近,很多人在新加坡碰到檢測結果忽陽忽陰的情況,很是迷茫。

有人檢測忽陽忽陰

該以哪個結果為準?

網友Mary Lim在社交媒體上發文分享自己的經歷。 她說13日跟14日連續兩天在家做自我抗原快速檢測(ART),2次結果都呈陽性。

於是懷疑自己可能是感染新冠了。

但沒想到,她出發去快速檢測中心(QTC)做檢測,結果卻顯示呈現陰性。

她覺得很奇怪,沒道理自己在家做兩次結果都陽性,到檢測中心就陰性了。

工作人員是這麼跟她解釋的:最終陽性結果以在檢測中心得出的為準。

如果在家多次陽性,來這陰性,原因可能是在家做的陽性結果不準確,要麼檢測儀有問題,要麼採樣方法錯了。

圖源:海峽時報

不僅如此,工作人員還特彆強調了這一點:

即便你出現高燒、咳嗽等症狀,甚至自己做的ART結果是陽性,但在快速檢測中心做出的結果是陰性,那就是陰性。

工作人員給出的答案很肯定,但並不能打消疑惑。

出現這種情況的人並不只是Mary Lim。

其他網友也有碰到類似情況