根據國家人口及人才署5月的更新數據,去年居民整體生育率只有1.04。(聯合早報)

作者 侯佩瑜

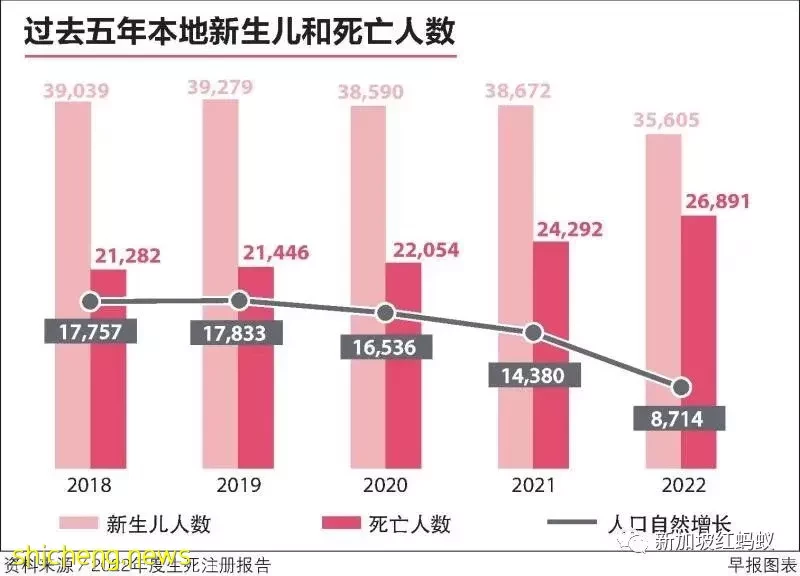

移民與關卡局屬下的生死註冊局,在網上公布新加坡2022年度生死註冊報告,憂多過喜:

新生嬰兒出生率又下降了,這次減少7%,寫下歷史新低;

人數最多的華族,其寶寶出生率是各大種族中最低的;

本地產婦的年齡越來越大;

新加坡整體生育率與許多已開發國家一樣,多年來呈下滑趨勢,這主要歸咎於居民單身比例增多、更多人選擇遲婚、延遲生育或生育較少孩子。甚至還得在一定程度上,歸咎於去年是華族傳統上忌諱生育的虎年……

以上這些數據和觀察,相信大家已見慣不驚,甚至麻木了。

新加坡新生嬰兒出生率創歷史新低

去年,本地新生嬰兒共有3萬5605名,比2021年的3萬8672名,少了7.9%(3067名),寫下歷史新低。

其實,我國居民整體生育率從1970年代末已開始下降,這個現象並不令人感到意外。

過去半個世紀來,無論新加坡政府如何催生,似乎都不怎麼奏效。2021年,政府也推出了一些「甜頭」。

例如:把第二個孩子的兒童培育戶頭配對頂限從3000元(新元,下同)調高至6000元,也就是除了開設兒童培育戶頭時獲得的3000元起步津貼,還能額外獲得6000元填補(即父母存入每一元,政府都會配對填補,上限為6000元),總共可獲取9000元。

在冠病疫情期間一次過派發3000元額外補貼,給2020年10月1日至2023年2月13日出生新加坡籍孩童的家長,幫助他們減輕冠病疫情期間的育兒負擔。

然而這些誘因,加上2021年疫情期間民眾沒得出國,即使居家辦公時間增長,也沒能扭轉上述出生率的「頹勢」。

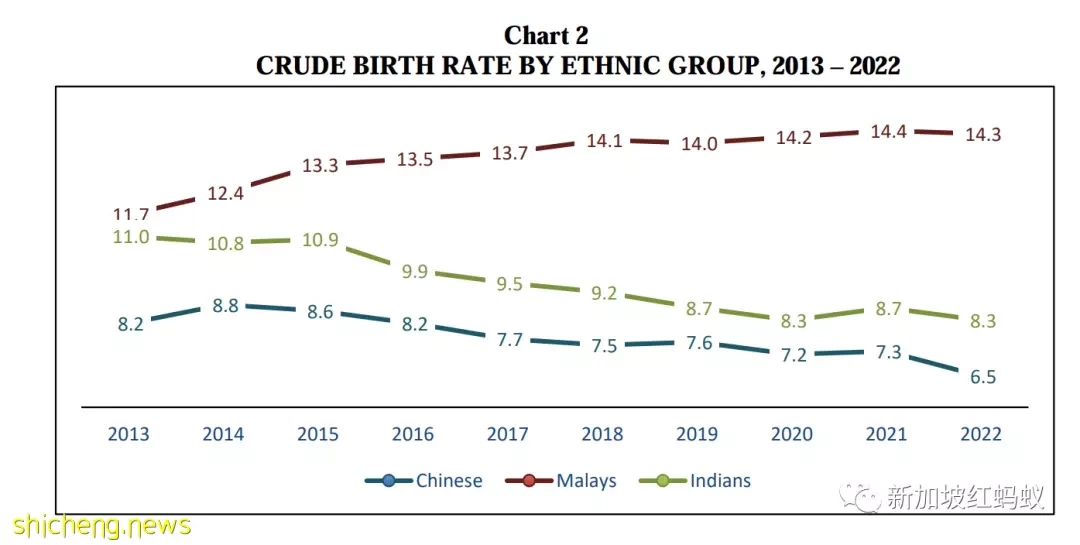

華族寶寶出生率是各大種族中最低

據2022年6月的最新統計,新加坡563萬7000人口中,有74.1%是華族,13.6%為馬來族,9%為印度族。

然而,華族寶寶出生率卻是各大族群中最低的。

新生嬰兒中,華族占約56.4%,共有2萬零73名,比前年的2萬2002人減少約8.8%。每1000名華族居民中,只有6.5名新生兒。華族自1988年起,除了龍年稍有起色之外,出生率一直呈下降趨勢,今年更創新低。

出生率最高的是馬來族,1000名馬來族居民中有14.3名新生嬰兒,自2012年起逐年增加或相對穩定。

至於印度族,1000名居民中有8.3名新生嬰兒,自2014年也呈下降的趨勢。

各族2013年至2022年的出生率。(移民與關卡局)

本地產婦的年齡越來越大

居民新生兒的母親中,生第一胎的母親年齡中位數,從2018年的30.6歲,上升至去年的31.9歲。

相比之下,生育第二、第三、第四個孩子的母親年齡中位數在同一時期變化很小。

生第二胎的母親年齡中位數從2018年的32.9歲,上升至去年的33.2歲。

2018年至2022年,生第一胎至第四胎母親年齡中位數的變化。(移民與關卡局)

細分之下,生第一胎的其他族產婦年齡中位數最大為32.9歲,緊隨在後是華族產婦為32.5歲,接著是印族產婦31.1歲,最年輕的是馬來族產婦為28.4歲。

唯一的喜訊就是本地產婦的教育水平也越來越高。去年生第一胎的母親當中,63.6%擁有大學學位;在2017年,這個比率為58%。

協助管理國家人口及人才署的總理公署部長兼財政部及國家發展部第二部長英蘭妮,今年2月在國會撥款委員會辯論總理公署開支預算時說, 我國2022年的居民整體生育率降至歷史新低,與全球和社會趨勢有關。新加坡人仍強烈期望結婚和生兒育女,但更多人選擇遲婚、延遲生育或生育較少孩子。去年是華族傳統上忌諱生育的虎年,也是生育率創新低的部分原因。

針對去年新生兒人數創新低,新加坡國立大學社會學系陳恩賜副教授接受《聯合早報》採訪時說,隨著時間推移,虎年不宜生子等傳統觀念,已越來越不受年輕人認同。生育率降低,即使發生在虎年,接下來未必能歸咎於傳統習俗。

「根據我個人觀察,年輕人已越來越不迷信,未必會固守傳統習俗……況且,孩子出生在傳統上較少新生兒的年份,家長讓孩子報讀心儀小學時,競爭或相對不那麼激烈。」

屬於年輕族群,育有兩名孩子的紅螞蟻,的確不清楚什麼是「虎年不宜生子」,還特地上網查了一下。原來坊間有種迷信說法,長輩會覺得孩子生肖屬虎不好,命運會比較苦,性格會比較凶等等。

對現代年輕夫婦而言,選擇生孩子是很個人的事情,想生就會生,不想生說再多也沒用。畢竟生養孩子是一個傷財費神之事,除非是很愛小孩或者不小心懷上,否則再多的津貼和育兒假也很難誘惑那些不打算生孩子的人「就範」啊!